記載の情報は基本的に2024年3月時点のものです。

出典のウェブサイトは、特記なき限り2024年6月時点の内容をもとにしています。

第2章でみたように、世界のアクティブなファクトチェック組織は2008年の11サイトから2022年には424サイトに増加するなど、ファクトチェックの取り組みは確実に強化されてきている。しかし、生成AIの登場などに伴い、今後、偽情報・誤情報が容易にかつ大量に生み出されることが予想され、ファクトチェックのさらなる強化が求められる。日本においては2023年に3つのファクトチェック組織が国際ファクトチェックネットワーク(IFCN)の認証加盟組織になるなど新しい段階の動きがみられるが、ファクトチェックの取り組みは依然として諸外国に比べて少ない。

本章では、まず日本におけるファクトチェックの現状を整理したうえで、日本などが直面している具体的な課題を提示する。最後に、FIJ関係者による複数の調査報告書をもとにファクトチェックの今後の展望について考える。

6.1 ファクトチェックの現状と課題

日本のファクトチェックの現状について、FIJが抽出・整理したデータから全体状況をみていく。

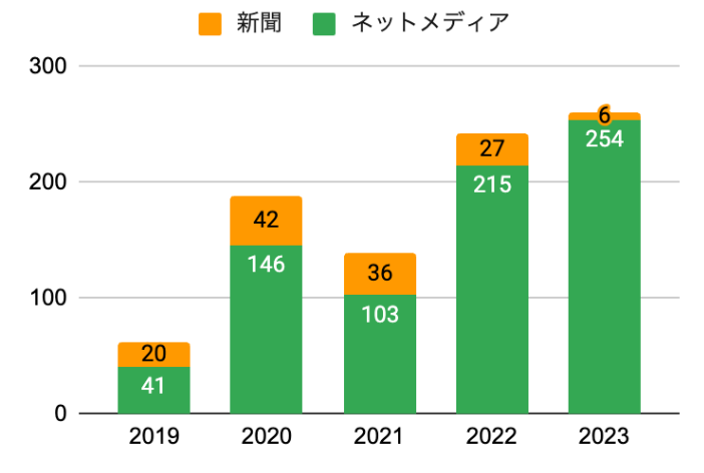

図6-1 日本の国内メディアによるファクトチェック記事数(FIJ作成)

図6-1は、2019年~2023年のファクトチェック記事数を年別にグラフにしたものである。新聞とネットメディアに分けて集計している。2019年の記事数は新聞とネットメディアで1対2の割合だったが、その後、ネットメディアの記事数が大幅に伸びた一方で、新聞は減少傾向になっている。2023年においては6件対254件と大きな差がついている。日本においては伝統メディアの取り組みが少なく、ファクトチェックの影響力も限定的になっている。

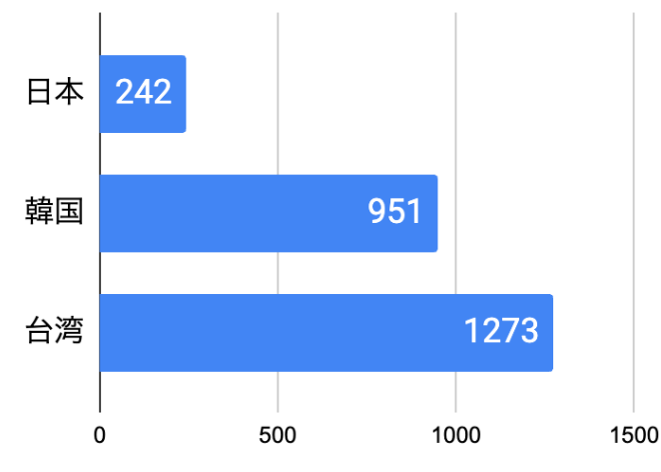

図6-2 日・韓・台の2022年のファクトチェック記事数(FIJ作成)

図6-2は、日本と近隣の韓国、台湾のファクトチェック記事数(2022年)を比較したグラフである。日本の記事数は近年増加傾向にあるが、韓国、台湾と比べると、まだかなり少ないのが現状だ。

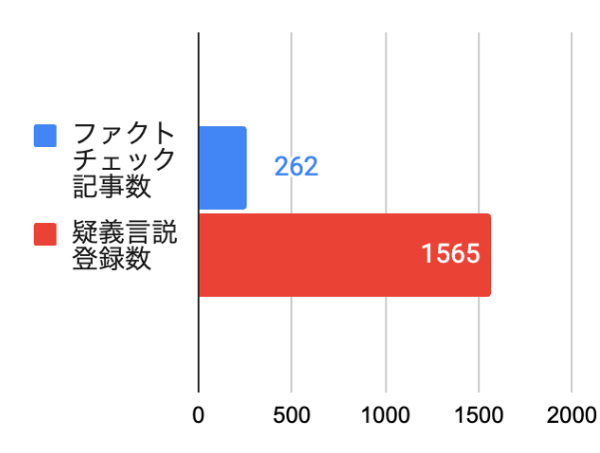

図6-3は、FIJが2023年にClaimMonitorに登録した疑義言説数と、各メディアが公開したファクトチェック記事の合計件数をそれぞれ表示している。疑義言説登録数1565件に対しファクトチェック記事数は262件である。ファクトチェック記事の対象言説は必ずClaimMonitorからというわけではなく各メディアの独自端緒も少なくないが、2つの数字の大きな差は、ファクトチェックされないまま流通している疑義言説が数多くあることを示唆している。

ここでは、FIJからみたファクトチェックにおける具体的な課題を4点指摘しておきたい。

具体的な課題1=伝統メディアのファクトチェックの取り組みが少ない【日本】

『ファクトチェック組織の現状報告書2023』[356]は、IFCNが、加盟する世界のファクトチェック組織に対して実施したアンケート調査の結果をまとめたものである(回答数137)。それぞれの組織形態についての回答は、非営利組織が5割を超す一方、営利メディアも約4割あった。これに対し、日本からIFCNに加盟している3組織はいずれも非営利組織であり、営利メディアはゼロである。

FIJ調べによると、これまで一度でもファクトチェックに取り組んだことのある日本の伝統メディアは11組織、ネットメディアは9組織である(3.1.1参照)。伝統メディアが組織数でネットメディアを上回っている。しかし、2023年1年間の活動に絞ると、伝統メディアは4組織でファクトチェック記事8件[357]、対するネットメディアは7組織254件となっている。

伝統メディアがファクトチェックに対して消極的な理由として、以下のような点が考えられる。

- ファクトチェックの検証作業は時間がかかる

- 専門チームを設ける余裕がない

- 記者は2、3年で配置が代わる。各記者の熱意に差があり継続性に欠ける

- 今日の形のファクトチェックは伝統メディアの役目ではないという意識がある

- 公表した自社の記事が他のファクトチェック組織にファクトチェックされることへの否定的感情

このうち④の「今日の形のファクトチェック」は、政治家やネット上の言説・情報のうち真偽不明と考えられるものをファクトチェックし、その結果を記事にして公開する活動を指す。⑤については、伝統メディアは掲載前に出稿部や校閲などが入念に事実確認をして完璧な商品を提供しているとの自負が強く、外部から誤りなどと指摘されることをプライドや信用を傷つけられたと強く警戒する意識があるといわれる。

課題1の解決のためには、伝統メディアが、偽情報・誤情報に正面から向き合うことを今日のジャーナリズムの重要な役割の一つと位置づけることが求められる。そのうえで、自らの責務としてファクトチェックに積極的に取り組むことが期待される。

具体的な課題2=ファクトチェック記事の認知強化の取り組みがない【日本】

ファクトチェック記事をGoogle検索の上位に表示されやすくする仕組みとしてClaim Reviewという登録システム(2.1.4参照)がある。各ファクトチェック組織が、公開したファクトチェック記事の内容を構造化データとしてClaimReviewに登録することで、認知向上をはかることができる。IFCN加盟組織のアンケートでは世界の約6割の組織がClaimReviewを利用している[358]。FIJによると、日本のファクトチェック組織で利用を確認できたのは1組織だった。ClaimReviewへのファクトチェック記事登録を進めるとともに、日本のニュースアグリゲーターが、ファクトチェック記事を積極的に掲載し、認知されやすくする仕組み(トピック化、特集ページなど)を日常的に提供することが求められる。

具体的な課題3=XなどのプラットフォームのAPIに事実上アクセスできない【世界】

2023年6月にX(旧Twitter)のAPIサービスが変更になり、研究者が投稿データを無料でリアルタイムに取得することができなくなった。これにより、SNS上の偽情報・誤情報を収集・分析する研究は大きな影響を受けている。FIJにおいても、XのAPIを利用する疑義言説候補の自動抽出システム(FCC)の休止を余儀なくされ、2024年3月現在、人の手による疑義言説収集に頼っている。XのAPIに無料でアクセスできれば、2024年1月に発生した能登半島地震での偽・誤情報を迅速に検知し、その情報の特徴を定量的に詳細に分析研究できたはずである。

課題3の解決のため、Xに限らず主要なデジタルプラットフォームが、ファクトチェック関連組織や研究者に対し、SNSへの投稿データを無料でリアルタイムに取得できるようAPIサービスを変更することが求められる。

具体的な課題4=ファクトチェック組織の財政基盤が弱い【世界】

IFCN『ファクトチェック組織の現状報告書2023』によれば、「あなたの組織が直面する最大の課題は」という質問に対し、8割を超す組織が「資金の持続性」(83.70%)と回答した。他に「テックツールへのアクセス」(45.93%)、「人材と専門スキル」(42.96%)、「信頼できるデータソースへのアクセス」(22.22%)、「法規制上の障害」(14.81%)と続いている。2.1.3で触れたように、世界のファクトチェック組織の主な資金源はMeta社の「サードパーティ・ファクトチェックプログラム」と助成金であり、資金の持続性は世界共通の課題である。

IFCN加盟の日本のファクトチェック組織の場合、InFactの年間収入は約200万円[359]、リトマスは2022~23年の2年間で計828万円[360]となっている。日本ファクトチェックセンター(JFC)は設立時にGoogle.orgとヤフー株式会社から計1億2403万5538円の助成金などを受けており、他の2組織と比べると予算規模は大きい[361]。2022年度のJFCの支出は設立準備も含めて3651万7596円となっている。23年度もLINEヤフーとMetaから計900万円の援助を受けているが、「資金の継続性」の課題は有している。

上記の4つの課題のほか、「人材の育成・確保」も多くの組織に共通する課題となっている。また、偽・誤情報対策としては、ファクトチェックだけでは不十分で、メディア情報リテラシーの向上なども含めて総合的な取り組みを進める必要があることも共通の理解が得られるところとなっている。

6.2 ファクトチェックの今後の展望

本節では、ファクトチェック・システムに関する科研費調査報告書である古田(2022)[362]と牧野(2022)[363]、およびFIJ理事の奥村信幸がGlobal Fact 10への参加を元に執筆したブログ記事である奥村(2023)[364]を中心に、「ファクトチェックの課題と展望」について整理する。

Global Fact 9について報告した古田(2022)によると、ファクトチェックの鍵となるのは「ナラティブ」「コラボレーション」「テクノロジー」の3つに集約される。「ナラティブ」は現在の課題、「コラボレーション」「テクノロジー」は今後に向けての展望に分類することができるだろう。以下3項目は古田(2022)を中心に記述する。

ナラティブ

「ナラティブ」は日本語では「物語」などと訳されるが、ここでの「ナラティブ」は日本語でもよく使われるナレーションの意味を含んだもので、語り手視点の物語を意味する。例えば、ロシアのウクライナ侵攻においては、ロシア側には「戦争の原因はNATOや西側やウクライナにある」という事前に準備されたナラティブがあり、それを信じて語る人がいる。個々の事実に対するファクトチェック記事は、そのナラティブを信じる人に対してあまり効果をもたない。偽・誤情報の対抗策としてのファクトチェックには限界があることを認識する必要がある。

コラボレーション

報道機関は競争が激しく、コラボレーションの文化はこれまでなかったが、ファクトチェックの分野では、組織を超えた協力・連携が重要な役割を担っている。

Global Fact 9で「Most Innovative and Impactful Collaboration」賞を受賞したのは、フィリピンの#FactsFirstPH[365]という連携プロジェクトだった。2022年5月のフィリピン大統領選に向けて、140の報道機関、民間団体、企業、弁護士グループ、研究機関などが協力して取り組んだファクトチェック活動である。オンラインメディアのRapplerが活動の核となり、2022年2月~4月に878のファクトチェック記事、48の動画、19の研究成果を発表したことなどが評価された。

奥村(2023)によると、Global Fact 10でCollaboration賞に輝いたのはConfirma

2022[366]という連携プロジェクトだった。偽・誤情報の問題が深刻なブラジルにおける大統領選(2022年)を対象に、ブラジルを中心とした5つのファクトチェック組織とMeedan(ミダン)[367]というエンジニア集団(非営利組織)が連携。選挙に関する有権者の質問に対し、AIを活用して過去のファクトチェック結果を提示して答える「予防的な(pre-emptive)ファクトチェック」のプロジェクトを展開した。Meedanは、これまで世界で実施された大きな選挙のファクトチェックデータや選挙制度についての説明データなどを整理、アーカイブ化して対応した。「彼らが効果的なファクトチェックを生み出す原動力になっていた」[368]という。Meedanのテクノロジーは、前年に受賞したフィリピンの#FactsFirstPHプロジェクトでも採用されていた。

テクノロジー

Meedanの事例もテクノロジーによる支援だが、他にも、AIなどのテクノロジーを活用してファクトチェックを自動化し、大量に流通する偽・誤情報をより迅速に検証する手法の開発が各国で進んでいる。

Global Fact 9では、Duke Reporters’ LabのSquashプロジェクト[369]が紹介された。過去のファクトチェック記事のデータベースを参照することで政治家の発言をリアルタイムに検証するシステムである。イギリスのファクトチェック組織Full Factは、リアルタイムで検証対象となる言説を検出・分類し、既存のファクトチェックと照合し、統計的な主張については関連する数字データを表示する3段階の自動化ツールを運用している。

また、スペインのファクトチェック組織のNewtralからはClaim Hunter というツールの紹介があった。政治家の発言を文字起こしし、検証対象となる主張を抜き出すことが可能で、60分間の演説を書き起こし、検証対象の発言を抽出するのに数秒しかかからないという。

いずれもファクトチェッカーの仕事を効率化するツールだが、▽参照先となるデータベースに入れるファクトチェック事例がまだまだ足りていない、▽開発資金が不足している――などの課題があるといわれる。

効果的なファクトチェック・システムの構築

奥村(2023)は、「ミス/ディスインフォメーション(誤情報・偽情報)が、あまりに多く、ファクトチェッカーの数が限られているというのは世界共通の悩み」と指摘した上で、ファクトチェッカーのコミュニティに期待される行動原則として次の4点を挙げている。

①社会的に重要度の高いもの(暴動を誘発する恐れや、多くの人が間違って薬を飲むなど、命や安全に関わること)を選んで優先的にファクトチェックすること。

②異なったメディアが同じ問題をファクトチェックする「重複」をしない。

③ファクトチェックの結果は、少なくともエビデンス(証拠)を発見し検証するところまでは、どのメディアが報道しても同じなので(その後の評価やレーティングの方法は異なるにしても)、各社が共有する仕組みをつくる。

④一度ファクトチェックされたミス/ディスインフォメーションが期間をおいて蒸し返される事態に備えたり、ニュースになった時には知らなかったが、「後から知りたい人」にも知らせるために、ファクトチェックの結果はアーカイブ化して保存され、必要に応じて呼び出せるようにする。

提案された行動原則により、限られた人的資源を有効に活用し、また、日々のファクトチェックのデータを蓄積・共有して、繰り返し拡散する偽情報・誤情報に自動的に対応することが可能になるだろう。その実現のためにも、上述のコラボレーションとテクノロジーが重要になる。

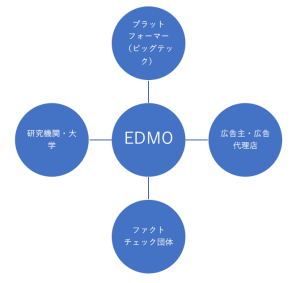

新しい形の連携組織 EDMO

今後に向けては、各ステークホルダーの連携強化が重要だと指摘する意見は多い。The European Digital Media Observatory(EDMO、欧州デジタルメディア観測所)[370]は新しい形の連携組織として注目される。

牧野(2022)によると、EDMOはヨーロッパにおける偽情報対策の各ステークホルダーを束ねる連携組織として2020年6月に設立された。イタリア・フィレンチェにあるEUI(欧州大学院大学)[371]内に本部がある。

参加ステークホルダーは、ファクトチェック組織、学術・研究機関、メディア・ジャーナリスト、オンラインプラットフォーム、テック企業、広告業界、市民団体などである。EDMOにとって一番大きな任務は、偽情報対策としての行動規範(Code of Practice)をより効果のあるものに改訂し、各ステークホルダーがその行動規範を遵守しているかどうかをモニタリングすることである。行動規範の項目にはファクトチェック以外にもメディアリテラシー教育や偽情報の非収益化なども含まれる。偽情報対策として包括的なアプローチをとっていることがわかる。以下は、行動規範に明示された主要なコミットメントの一覧である。

1)署名主体→行動規範に署名すべき主体をオンラインプラットフォーム(ビッグテック)に限定させない。プラットフォーム以外にも多様なステークホルダーに呼び掛け、偽情報拡散防止に向けて一致団結させる。

2)非収益化→偽情報をディマネタイズ(非収益化)させ、偽情報拡散のインセンティブを引き下げる。ここでは広告業界の協力がカギを握る。

3)悪質な情報操作→悪質な情報操作を徹底排除する。対象となるのは、偽情報拡散の道具となる偽アカウントやボット、ディープフェイクなど。

4)メディアリテラシー→ユーザーのメディアリテラシーを向上させる。ユーザーに適切なツールを与えて偽情報を発見させるとともに、信頼できる情報源へ誘導する仕組みを導入する。

5)ファクトチェック→域内のファクトチェック活動を拡充させる。ファクトチェッカーがきちんと金銭的に報われるように環境整備する。

6)政治広告→政治広告の透明性を向上させる。ユーザーに「これは政治広告」と認知させるために警告ラベルを貼るとともに、スポンサー情報なども明示させる。

7)研究者→研究者に対するデータアクセスを拡大させる。研究者がオンラインプラットフォームからデータを入手し、分析する仕組みを作ることで、偽情報への理解を深める。

8)モニタリング→効果的なモニタリングシステムを築き、オンラインプラットフォームがきちんと偽情報対策を行っているかどうか監視する。

牧野(2022)によると、行動規範に署名したのは合計で34企業・団体。これらの企業・団体は「シグナトリー」と呼ばれるステークホルダーであり、行動規範を順守しなければならない。主なシグナトリーはオンラインプラットフォーム企業やオンライン広告業界、ファクトチェック組織、市民団体、研究機関である。オンラインプラットフォーム企業・ビッグテックにはMeta(Facebook等)やGoogle、Twitter、ByteDance(TikTok)、Microsoftが含まれている。

表6-1 行動規範に署名した主な企業・団体(2022年6月時点)

| ■ プラットフォーマー・ビッグテック=Google、Meta、Microsoft、Twitter(現X)、ByteDance(TikTok)

■ 広告業界=IAB(インターネット広告団体)、EACA(欧州広告代理店協会)、WFA(世界広告主連盟) ■ その他=NewsGuard(ウェブサイト信頼性評価機関)、RWB(国境なき記者団)、Pagella Politica(伊ファクトチェック団体)、Clubhouse(⾳声配信SNS)、Twitch(ゲーム動画配信サイト⼤⼿) |

偽情報・誤情報に対するファクトチェックは重要であり、EDMOは、ロシアのウクライナ侵攻において、EU加盟国のファクトチェック組織によるファクトチェック記事をデータベース化し、「ウクライナ戦争に関するファクトチェック記事」[372]として公開している(2024年3月23日現在、計2429記事)。しかし、ファクトチェック以外にも多様な対策を組み合わせるEDMOの方向性は、偽・誤情報に対して包括的にアプローチし、その対策をより強固なものにするという点で、ヨーロッパ以外の地域においても参考にできるシステムであろう。

興味深いのはEDMOとEUの関係である。現地調査当時、EU(欧州連合)から2年余りで累計250万ユーロの財政援助を受けていた。財政支援を受けているからといってEDMOは欧州委員会(EUの政策執行機関)の下部組織になっているわけではない。EC(欧州委員会)のウェブサイトには、EDMOはECを含む公的機関から完全に独立した統治機構を有していると明記されている[373]。EDMOのポーラー・ゴーリ事務局長は牧野のインタビューに応じ、「偽情報との戦いという掛け声の下でEDMOはいろいろなステークホルダーを束ねている。だから政治に左右されず、独立性・公平性を維持するのは極めて大切」と語っている。

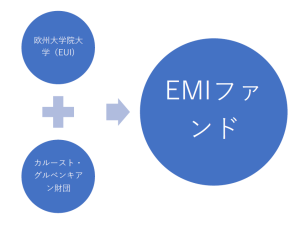

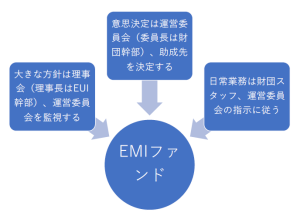

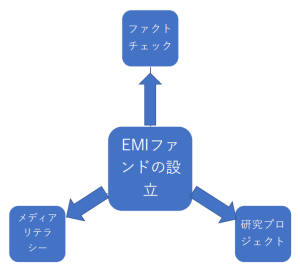

また、ファクトチェック活動やメディアリテラシー活動、研究活動への支援はEMIファンド(欧州メディア情報基金)を通じて行われる。EUIとカルースト・グルベンキアン財団がEMIファンドを設立し、独立した運営ができる形をとっているという。

EDMOがファクトチェックに限らない包括的な偽情報・誤情報対策の連携組織になっていること、またEUからの財政援助を受けながら公的機関からの独立性をうたっていることは注目すべきことである。ただ、本当にその形で独立性が維持できているのかどうか、今後の継続的な調査が求められる。

[356] https://www.poynter.org/wp-content/uploads/2023/04/IFCN_2023_StateFactCheckers2022_v7a-1.pdf

[357] 前掲した図6-1の新聞6件に加えて、日本テレビの2件。

[358] https://www.poynter.org/wp-content/uploads/2023/04/IFCN_2023_StateFactCheckers2022_v7a-1.pdf

[359] 総務省「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会」第20回配付資料。 URL: https://www.soumu.go.jp/main_content/000948354.pdf

[360] https://www.soumu.go.jp/main_content/000948336.pdf

[361] https://www.factcheckcenter.jp/jfc-funding/

[362] JSPS科研費(19H04425)の研究協力者として古田大輔が実施・作成した調査報告書。本稿では報告書から抜粋して記述している。報告書の内容はブログ記事「ファクトチェックは『大きな物語』に対抗できるか?——[Global Fact 9リポート]ナラティブ、コラボレーション、テクノロジーが切り開く未来」(Media×tech)として公開されている。https://www.mediatechnology.jp/entry/GlobalFact9

[363] JSPS科研費(19H04425)の研究協力者として牧野洋が実施・作成した調査報告書。本稿では報告書から抜粋して記述している。調査内容はFIJファクトチェックフォーラム公開ウェビナー「ヨーロッパの偽情報対策プロジェクトから何を学べるか 〜 『EDMO』現地調査報告」で発表された。https://fij.info/archives/11540

[364] 奥村信幸(2023)「エンジニアが取り持つ『予防的ファクトチェック』〜Global Fact10 報告(その2)」 https://fij.info/archives/12404

[366] https://meedan.com/post/meedan-launches-collaborative-effort-to-address-misinformation-on-whatsapp-during-brazils-presidential-election

[368] 同上

[369] https://reporterslab.org/tag/squash/

[371] EUIは1972年設⽴の⼤学院⼤学で、社会科学分野で世界最⾼⽔準の研究・教育を⾏っている。EU加盟国が⼀致協⼒して欧州全域の科学・⽂化の発展のために設⽴した政府間機関であり、EUの下部組織ではない。(牧野、2022) URL : https://www.eui.eu/en/home

[372] https://edmo.eu/thematic-areas/war-in-ukraine/the-fact-checked-disinformation-detected-in-the-eu/

[373] https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-digital-media-observatory

第5章「FIJのファクトチェック支援システム」へ戻る 「資料」へ進む