記載の情報は基本的に2024年3月時点のものです。

出典のウェブサイトは、特記なき限り2024年6月時点の内容をもとにしています。

2.1 概説

2.1.1 歴史

Duke Reporters’ Labの調査によると2022年時点で世界には424のファクトチェックサイトがある[91]。世界最初のオンラインのファクトチェックサイトとして知られるのがアメリカのSnopesである。1994年に都市伝説や迷信、民間伝承などを検証するサイトとして創設された[92]。Snopesはその後、インターネット上の偽情報・誤情報のファクトチェックに力を入れており、この分野における源流と目される。

2000年代のアメリカで盛んになったのが、政治家の発言などを検証する政治ファクトチェックの取り組みである。2003年にはFactCheck.orgという専門組織が設立された。テレビ広告などを通じた大統領選の選挙キャンペーンの質の低さが政治ファクトチェックの実施を求める根底にあり、また、アメリカメディアのイラク戦争関連報道に対するジャーナリズム側の反省も背景にあったという[93]。2007年にはPolitiFactやワシントン・ポストのファクトチェックチームが設立された。アメリカ大統領選挙は2004年、2008年に行われており、ファクトチェック組織はそれに対応して誕生している。PolitiFactは2008年の大統領選挙で750以上の政治的言説をファクトチェックしたことが評価され、2009年のピューリッツァー賞(国内報道部門)を受賞した[94]。

アメリカの動きに少し遅れて、ヨーロッパでは2008年以降、フランス、イギリス、ドイツなどで既存の報道機関による政治ファクトチェックチームの設立が相次いだ[95]。2016年にはドナルド・トランプが出馬したアメリカ大統領選挙や、イギリスのEU離脱(Brexit)の議論があり、インターネット上の「フェイクニュース」や誤情報の問題が世界的な関心事となった。こうした出来事をきっかけに、政治分野だけでなくネット上の真偽不明の情報を検証する動きが活発化した。また、欧米以外のアジア、アフリカ、南米などでもファクトチェックの取り組みが活発化し、世界的な潮流となった。

2.1.2 ファクトチェック組織数の変遷

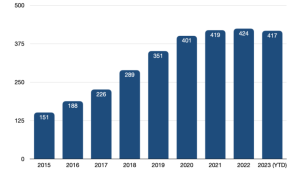

Duke Reporters‘ Labは、世界のファクトチェック組織の活動を定期的に調査し、独自の基準でファクトチェック組織をカウントしている[96]。Duke Reporters’ Labの集計では、世界のアクティブなファクトチェック組織は2008年の11サイトから2022年には424サイトに増加した[97]。とりわけ2015年から2020年にかけては毎年37~63サイトのペースでの増加をみせたが、2021年以降、伸びが急に鈍化している。

図2-1 ファクトチェック組織数の年別変化[98]

大陸別では、2020年まではアフリカ、アジア、ヨーロッパ、南米でサイト数が伸びた一方で、北米は既に鈍化傾向にあった。2021年以降の鈍化はほぼ世界で共通している。

図2-2 ファクトチェック組織数の年別変化(大陸別)[99]

2.1.3 ファクトチェック組織の形態・スタッフ・財源

▼組織形態

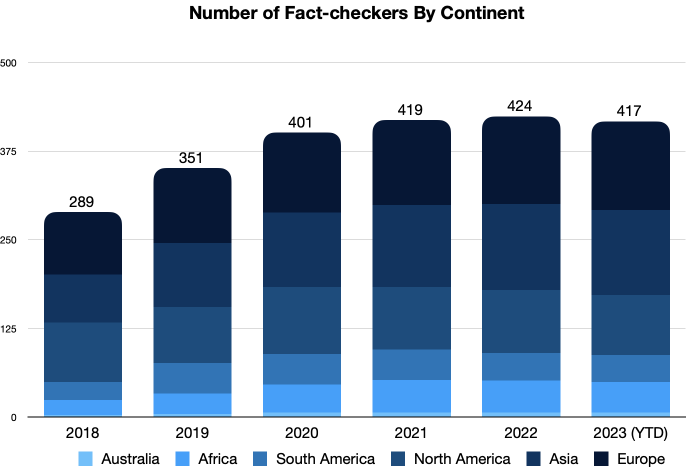

国際ファクトチェックネットワーク(IFCN)はファクトチェックの原則であるCode of Principlesを定め、加盟申請のあったファクトチェック組織の活動を調査し、基準に則ったファクトチェック組織を認証し加盟組織としている。2022年の活動についての加盟組織への調査結果(回答数93組織)[100]によると、非営利組織が57%と一番多く、次いで営利メディアの36.6%。アカデミック機関は6.5%だった。これまでの同様の調査結果と統合すると、2017年以降、営利メディアの割合が増え、非営利組織の割合が減る傾向がみられたが、20年、22年は、営利メディアの割合が減り、非営利組織の割合が増える傾向にあった。

図2-3 ファクトチェック組織の形態の変遷(IFCNの報告書[101]を元にFIJ作成)

▼スタッフ数

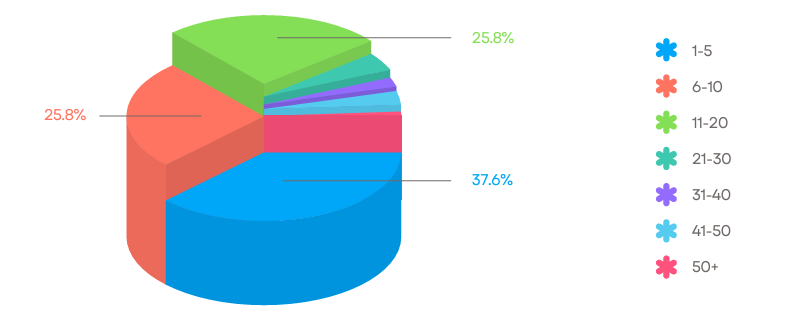

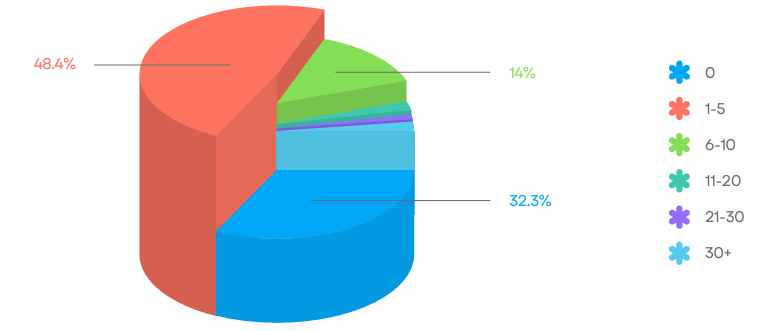

93組織のうち、2022年の常勤スタッフの人数は、1~5人が37.6%で最多、6~10人と11~20人がそれぞれ25.8%を占めている。51人以上という大規模な組織も1%あった(1組織とみられる)。IFCNのレポートは、多くのファクトチェック組織は限定されたスタッフで運営されていると指摘しているが、日本のファクトチェック組織と比べると一般に規模は大きい。また、非常勤スタッフの人数は、1~5人が48.4%で一番多く、一人もいない組織も32.3%ある。約8割が5人以下となっている。

図2-4 2022年のスタッフ数(左:常勤スタッフ数、右:非常勤スタッフ数)[102]

▼予算と資金源

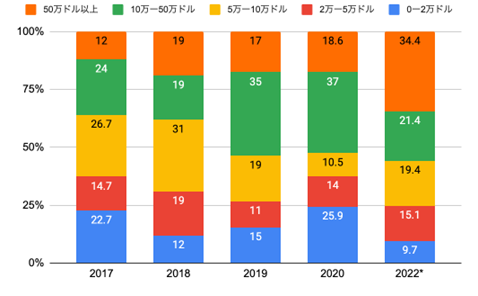

ファクトチェック組織の2022年の予算は2万ドル以下から100万ドル以上まで幅広く分布している[103]。2022年は過去の調査に比べて年50万ドル以上の予算規模の組織が大幅に増加し、2万ドル以下の小規模な予算の組織が減少している。予算規模の拡大が目立つが、コロナ禍が収束した後の2023年のデータがどうなるか注目される。

図2-5 予算規模の変遷(IFCNの報告書 を元にFIJ作成)

資金源の内訳では、Facebook、Instagram、WhatsAppを運営するMeta社の「サードパーティ・ファクトチェックプログラム[104]」によるファクトチェック組織への資金提供が45.2%と一番多く、次いで助成金が29%、寄付・会員購読費が6.5%。他の資金源としては、TikTokが新たに始めたファクトチェックパートナーシップが2.2%、ウェブサイトのトラフィックから得る広告費が1.1%となっている。2022年は前年に比べてMetaプログラムによる資金提供が1ポイント増加したほか、寄付・会員購読費が1.8ポイント伸びている。

IFCNの加盟組織に限られるが、世界のファクトチェック組織の予算が、Metaのサードパーティ・ファクトチェックプログラムに依存している傾向がみてとれる。

2.1.4 ファクトチェック数の年別変化(ClaimReviewの登録数)

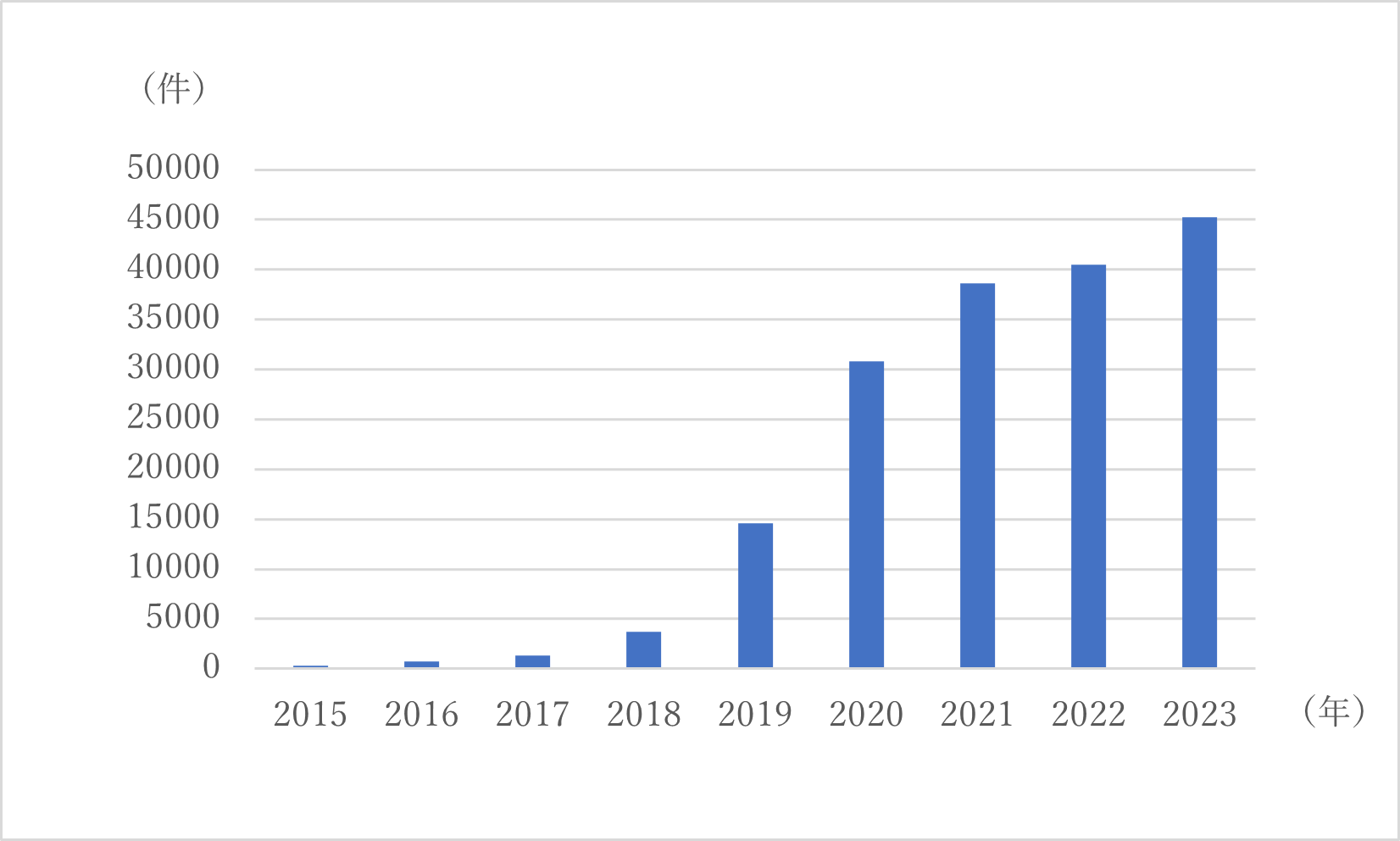

Duke Reporters’ Labは、ファクトチェックの国際コミュニティやGoogle、Bing、Jigsawと共同しClaimReview[105]というファクトチェックのタグシステムを開発している。各国のファクトチェック組織が、それぞれのファクトチェック記事の基本情報を登録すると、検索エンジンやソーシャルメディア上で「ファクトチェック」のラベルで識別されるようになり、ファクトチェック記事が届きやすくなる仕組みだ。IFCNの調査結果では、2022年時点で加盟組織のうち約3分の2(68.8%)がClaimReviewを利用していると回答[106]、ClaimReview登録数からファクトチェックの総数をある程度推測できると考えられる。

Duke Reporters’ Labが公表しているClaimReviewの年間登録数の推移を図に示した[107]。2020年には3万件を超え、2023年には約4万5000件となった。世界では年間4万5000件を上回るファクトチェックが実施されているといえる。

図2-6 ClaimReviewの年別登録件数(Duke Reporters’ Labのデータを元にFIJ作成)

2.2 国際ネットワーク

2.2.1 国際ファクトチェックネットワーク(IFCN)

概要 IFCNは、世界各地のファクトチェック組織の活動支援等を目的として2015年に設立された。アメリカのジャーナリズム研究機関ポインター研究所(Poynter Institute)を拠点とし、ディレクターとスタッフは同研究所の職員である。世界各国のおよそ150のファクトチェック組織がIFCN加盟組織(Signatories)として登録されている[108] 。

2020年の新型コロナウイルス感染症のパンデミックに際しては各国のファクトチェック組織による記事の集約・公開、各組織への助成金支給を行うなど、ファクトチェックの世界的なセンターとして機能している[109]。

活動 IFCNはファクトチェックの質的向上を目指し、主に以下の活動を行っている。

・ファクトチェックの綱領、ガイドラインの策定

・ファクトチェック組織からの加盟申請(綱領への署名申請)の審査、加盟登録

・ワークショップや国際会議開催

・ファクトチェックに関する教育、トレーニング

・助成、法的サポート等の支援

・ウェブサイト等での情報発信

2016年9月に制定されたIFCNファクトチェック綱領(Code of Principles)では、「非党派性・公正性」「情報源の透明性」「財源・組織の透明性」「方法論の透明性」「明確で誠実な訂正」の5原則を定めている[110](第1章第1節参照) 。

IFCNの主催による国際会議「グローバルファクト」(Global Fact-Checking Summit)が2014年から毎年開催されている。2023年の第10回大会はアジアで初めて韓国・ソウルで開催された[111]。

広く一般向けのファクトチェック普及活動として、4月2日(エイプリルフールの翌日)を国際ファクトチェッキングデーと定め、イベントの開催、オピニオンの発信、ファクトチェックの意義を広く伝えるためのコンテンツの公開[112]などを毎年行っている。

組織 IFCNの諮問委員会(Advisory Board)は、世界各地域の加盟組織出身の11名と、加盟組織に属さない4名までのメンバーで構成される。11名には6つの地域(アフリカ、アジア、ヨーロッパ、中近東・北アフリカ、ラテンアメリカ、北アメリカ)から少なくとも各1名を含む。委員会はIFCNディレクターの選出、予算の承認などを行うほか、加盟申請組織の承認について各地域ごとに複数名指名された外部評価者(External assessors)による勧告を受けて判断を下す[113]。

資金 ポインター研究所が公開する同所への50,000ドル以上の寄付者リスト(2023年6月更新版)には、保守系・リベラル系の著名財団、GoogleやMetaなどの企業、MLBタンパベイ・レイズの財団などが名を連ねる[114]。

2.2.2 First Draft

概観 First Draftは有害な情報から社会を守ることをミッションとし、そのために必要な知識、ツール等の社会への提供を活動内容とした。2015年、Google News Labや調査報道メディアBellingcatなど9つの企業・団体によって非営利の組織として設立され、提携範囲を大学等に拡大しつつ、2019年には独立した非営利団体となったが、2022年6月に活動を終了した。成果が公開されているウェブサイトは、インターネット上の各種リソースの保存に取り組む非営利法人Internet Archiveによって永久に管理されるとしている[115]。

活動 多様なコラボレーションによる下記の活動を行った[116]。

・ジャーナリストのネットワークとの協力による情報の調査と検証

・パートナーとの協力による研究プロジェクトおよび教育プログラム開発

・オンライン上の情報について発信者と受信者がより多くの情報に基づいた判断を下すためのデジタルツールの共有[117]

2020年の新型コロナウイルス感染症パンデミックとアメリカ大統領選挙に際し、以下の一般向けの情報提供サイトとトレーニングコースを公開した。

・Vaccine Insights Hub:新型コロナウイルスワクチンに関する情報とその分析、動画教材等各種リソースを集積したページ

・SMS course to prepare for US election misinformation:オンラインの誤情報から自身と社会を守るノウハウを提供する2週間の無料トレーニングコース

・US 2020 Dashboard: Live insights on information disorder:大統領選に関するSNS投稿やウェブ上の各種情報、誤情報に関する解説、情報の検証に関するトレーニングツール等を集積したダッシュボード

2.3 各地のファクトチェック組織

2.3.1 PolitiFact

概要 PolitiFactはアメリカ・フロリダ州の地方紙Tampa Bay Times(当時の名称はSt. Petersburg Times)のプロジェクトとして2007年に立ち上がった。その名称のとおり政治家の発言の正確さの評価に活動の重点が置かれている。

2018年には同紙のオーナーであったNelson Poynterが1975年に設立したジャーナリズム教育機関The Poynter Institute傘下に入った[118] 。

複数の州のローカル版ウェブサイト(State Sites)があり、州選出議員の発言や、地域の重要案件に関する言説のファクトチェックが掲載されている。これらは提携先である現地報道機関が運営しており、2021年8月現在14のState Sitesが存在する[119] 。

特徴 検証対象の評価には、”Truth-O-Meter”という下記6段階から成るレーティングを適用する[120] 。

TRUE/MOSTLY TRUE/HALF TRUE/MOSTLY FALSE/FALSE/PANTS ON FIRE

(事実/ほぼ事実/半分事実/ほぼ誤り/誤り/嘘)

図2-7 PolitiFactのレーティング

資金 主な資金源は、ウェブサイト広告、コンテンツ提供、助成金、個人寄付会員で、総収入の5%以上を拠出した組織が9つ、$1000以上の個人寄付者が14名、コンテンツ販売先としてはFacebook、TikTokが挙げられている[121]。

その他 新聞社のプロジェクトとして活動していた2008年、大統領選挙に関する750以上の言説を検証した報道に対し翌年ピューリッツァー賞が授与された[122] 。

2.3.2 ワシントン・ポスト

概要 1877年創刊のワシントン・ポスト紙(The Washington Post)は、紙面とウェブサイトにコラム”The Fact Checker”を掲載している。2008年の大統領選挙を控えた2007年に初掲載され、2011年1月に常設化された[123] 。

“The Fact Checker”はその目的を、国家や地域を問わず重要な問題に関わる政治家の発言に関する真実の追求、とする。担当チームは国内ニュース部門の中にあり、1996年大統領選挙から政治家のファクトチェックに取り組むグレン・ケスラー記者を中心とした数名で構成される[124] 。

特徴 独自のレーティング基準”The Pinocchio Test”では、童話の主人公ピノキオのマークの数により言説の誤りの度合いを4段階で示す[125] 。

・One Pinocchio(mostly trueに相当)

・Two Pinocchios(half trueに近い)

・Three Pinocchios(mostly falseあるいはvery misleading)

・Four Pinocchios(whoppers=大嘘)

さらに3つのレーティングがある。

・The Geppetto Checkmark(真実)

・An Upside-Down Pinocchio(発言の急変)

・Verdict Pending(判断保留)

その他 近年の主要な検証対象であったトランプ前大統領の発言に関する同紙のファクトチェックの成果は日本でも紹介され、その誤りとされる発信の多さを改めて知らしめることとなった[126] 。

同紙のファクトチェック記事などへのアクセスを提供するiOSアプリ”GlennKessler”は、開発と運営を同紙ではなくケスラー記者側が担う。アプリには過去のファクトチェック事例のレーティングを当てる”The Pinocchio Game”なども用意されている[127] 。

2.3.3 FactCheck.org

概要 FactCheck.orgは政治家の発言やインターネット上の党派的な言説を検証対象とする非営利のプロジェクトとして2003年にスタートした。運営元のペンシルバニア大学アネンバーグ公共政策センター(the Annenberg Public Policy Center of the University of Pennsylvania)は政治や科学など公共政策についてメディアが果たす役割を研究する機関として1993年に設立された[128]。

2015年に科学分野に特化した「SciCheck」ページを開設、新型コロナウイルス感染症流行に際しては専用ページに基礎知識とファクトチェック記事とを集約し提供している[129] 。

特徴 レーティングによる評価は行わない。虚偽または誤解を招く主張を記事化の対象とし、正確性を確認した主張は記事化しない。

記事化する題材の選択にあたり民主党側・共和党側にかける時間を同程度とし、情報源として全米ネットのテレビ局の日曜朝の討論番組や、連邦議会中継などを放送するC-SPANなどを挙げている[130] 。

資金 主な資金提供元として、Annenberg Foundation、Facebook(同社の第三者ファクトチェックプログラムへの参加・情報提供に対する収入)、1539件の個人寄付(2023年6月までの12か月間合計)が公表されている[131] 。

その他 2006年、TIME誌の「それなしでは生活できない25のウェブサイト」にEbay、Google、Wikipediaなどと並び選出された[132]。

インターネットに関する権威ある賞と評価される”The Webby Awards”のNews & Politics分野の最高賞を連続受賞している[133] 。

2.3.4 Lead Stories

概要 Lead Storiesはアメリカ・コロラド州に本拠を置くLLC(合同会社に相当)で、いわゆるトレンドサイトとしてスタートし、2016年のアメリカ大統領予備選挙を機に徐々にファクトチェックを中心とするメディアに移行した。検証対象はネット上のトレンドとして捕捉した言説から選択する[134] 。

ウェブサイトの特徴的なメニューが、民主党を意味するロバの絵が添えられたBlue Feedと、共和党を意味するゾウの絵のRed Feedで、両党やその支持勢力に関わるファクトチェックの一覧ページとなっている[135] 。

特徴 記事の見出しとサムネイル画像、および最初の段落には多くの情報が盛り込まれている。これはネットユーザーの多くが記事の全文を読まないことを前提としたスタイルである。見出しの基本型は、検証対象言説の要旨に、その誤った部分を”No” “Not”などで打ち消したものとなっている。レーティングは行わないが、サムネイル画像の上に、”Unproven” “No Evidence” といったレーティング様の文言や、事実関係を2〜3語(”Not ○○”等)で表現したものを重ねる手法で内容や評価を明示する。

資金 資金の多くをFacebookの第三者ファクトチェックプログラムの活動から得ており、加えてTikTokほか数社からの収入と、後述する自社ツールTrendolizer™の利用料収入がある[136] 。

その他 ファクトチェック対象を発見するための自主開発ツールTrendolizer™はFacebook、Twitter、YouTube、TikTok等の各プラットフォーム上の投稿に記載されたリンク、画像、動画のエンゲージメント率を測定し、過去から現在のトレンド、また今後のトレンド化の可能性も提示する。なおこのツールは言説の正誤に関する解析を行う機能を有するものではない[137] 。

2.3.5 Snopes

概要 Snopesは噂や民間伝承の類を調査するサイトとして、インターネット黎明期の1994年に開設された。「オンライン上で最古かつ最大のファクトチェックサイト」と自称する[138]。現在は政治からポップカルチャーまで対象は広く、アーカイブの分類項目は45を数える(2021年9月現在)[139]。運営元Snopes Media Groupは米国の小規模法人(S- corporation)に分類される[140]。

特徴 Snopesの特徴はレーティングの多様さに現れており、2024年1月の時点では以下20種類となっている。

図2-10 Snopesのレーティング[141]

【上段】Research In Progress(調査中)、True(事実)、Mostly True(ほぼ事実)、

Mixture(真偽混交)、Mostly False(ほぼ誤り)、False(誤り)、Unproven(証拠不十分で評価不能)、Unfounded(根拠不明)、Outdated(状況の変化により評価が無効化)、Miscaptioned(写真やビデオに付された説明の誤り)、

【下段】Correct Attribution(引用元に関する情報が正確)、Misattributed(引用元に関する情報が不正確)、Legend(実在の証明が困難)、Scam(詐欺サイトやメール)、Legit(正規のメールなど)、Labeled Satire(風刺コンテンツ)、Originated as Satire(元は風刺であったコンテンツ)、Recall(メーカーや規制当局による製品リコール情報)、Lost Legend(意外な真相を伴った噂など)、Fake(虚偽)

資金 収入のほとんどを広告、会費、寄付、商品販売で得ているとする。2020年に国の経済対策の一環であるPPPローンの利用を公表している[142]。

その他 独立したメディアとしての運営の厳しさに直面し展開した”Save Our Snopes”キャンペーンでは、2017年に敵対的買収を仕掛けられ複数の訴訟を提起されているなどとして支援を呼びかけた[143] 。

2016年に開始したFacebookのファクトチェックプログラムへの参加を2019年に終了した。負担の大きさが理由とされる[144]。

2.3.6 FullFact

概要 FullFactは2010年にロンドンに設立された非営利団体である。不偏不党を掲げ、その活動目的を、正しい情報をもっとも必要としている人々(健康についてや選挙で意思決定する個人、国の将来を議論する政治家等)に届けることとする。ファクトチェックのみならず、政治家やジャーナリストの誤発言には本人に正しい情報の発信を求めたり、誤情報の調査に基づく提言といった実践にも取り組む。設立メンバーは保守党の献金者であった実業家、労働党の元法務大臣、自由民主党党員、メディア関係者と研究者の5名[145]。

特徴 レーティングは行わず、その理由を「真」か「偽」に還元する評価では調査結果のニュアンスを十分に伝えられない場合があるため、とする。個々のファクトチェック記事冒頭の”OUR VERDICT(私たちの判定)”の一文において、”False” “Incorrect” “This is not true”などの表現を使い分けて織り込むケースと、調査で得た事実のみを書くケースなどがある。ファクトチェックにおいては対立的ではなくより協力的なアプローチを追求する、とサイトに太字で示された方針には、単純化したレーティングを行わない事との整合性を見出せる[146]。

資金 助成財団・企業・個人からの寄付収入を中心とし、ほかにファクトチェック教育事業やグッズ販売、Facebookの第三者ファクトチェックプログラムによる収入がある[147]。

その他 独自開発のファクトチェック自動化ツールを外部のファクトチェッカーに公開している。Googleが開発した自然言語処理技術等を活用し、ニュースサイトやSNS、テレビから収集した言説中のファクトチェックの対象となる部分を抽出、英国統計局のデータと照合するプロセスが構築されている[148]。

2.3.7 Africa Check

概要 2012年に設立されたアフリカ大陸初の独立・非営利のファクトチェック団体である。拠点を南アフリカ・ヨハネスブルグの大学(the University of the Witwatersrand)に置き、ナイロビ、ラゴス、ダカールにオフィスを持つ[149]。

アフリカ大陸全体でファクトチェッカーのコミュニティを育成し支援することを5大目標の一つとし[150]、2014年にアフリカファクトチェックアワード(African Fact-Checking Awards)[151]を開始、2017年にはアフリカファクトネットワーク(the Africa Facts network)[152]を立ち上げ、現在はアフリカ各地の 20 の組織が情報やノウハウの共有を図っている。

特徴 英語とフランス語でレポートを作成しており、ウェブサイトは言語を切り替えられる。両言語で検証対象の主要な分野は共通し、2023 年のデータでは、英語の検証対象の65%、フランス語の54%が政治団体による言説で、英語のトピックの72%が経済・政府・開発関連、フランス語では経済が 50% を占めたとする[153]。

レーティングは、組織概要のページで紹介されている[154]以下の8段階:

正しい(Correct)、ほぼ正しい(Mostly correct)、未証明(Unproven)、

誤解を招く(Misleading)、誇張された(Exaggerated)、

控えめな(Understated)、間違い(Incorrect)、Checked(チェック済み)

のほか、現在は「Scam(詐欺)」や「Fake(虚偽)」なども使われている[155]。

資金 2022年の収入の内訳上位は次の通り。

稼得 (TRi Facts & Meta) (26%)、Bill & Melinda Gates Foundation (15%)、Google (13%)、Luminate (10%)、Open Society Initiative for Southern Africa (8%)、United Nations Democracy Fund (4%)

2.3.8 AFP Factuel

概要 フランスの通信社AFP (Agence France-Presse)のファクトチェック部門として2017年に設立された。AFPは多言語、多文化の通信社で、世界各地に正確で偏りのない報道を提供することを使命としている。法律に基づく独特の地位を持ち[156]、イデオロギー、政治、または経済的な集団の支配下になく、事業の継続性を確保している[157]。ヨーロッパとアジアの26の言語でオンラインコンテンツを監視し、同社の現地事務所と協力して、記事は地域ハブで編集しており[158]、TOPページのREGIONSというメニューから各地域の記事にアクセスできる[159]。

ファクトチェック活動の諸原則やレーティングなどをStylebookというかたちにまとめてウェブサイトで公開している[160]。

2.3.9 ドイツの組織

「CORRECTIV」は、70名ほどのスタッフを擁する非営利の有限会社である。汚職や非倫理的行為等を明らかにする調査報道を活動の中心とし、ファクトチェックはその一環として行われる[161]。

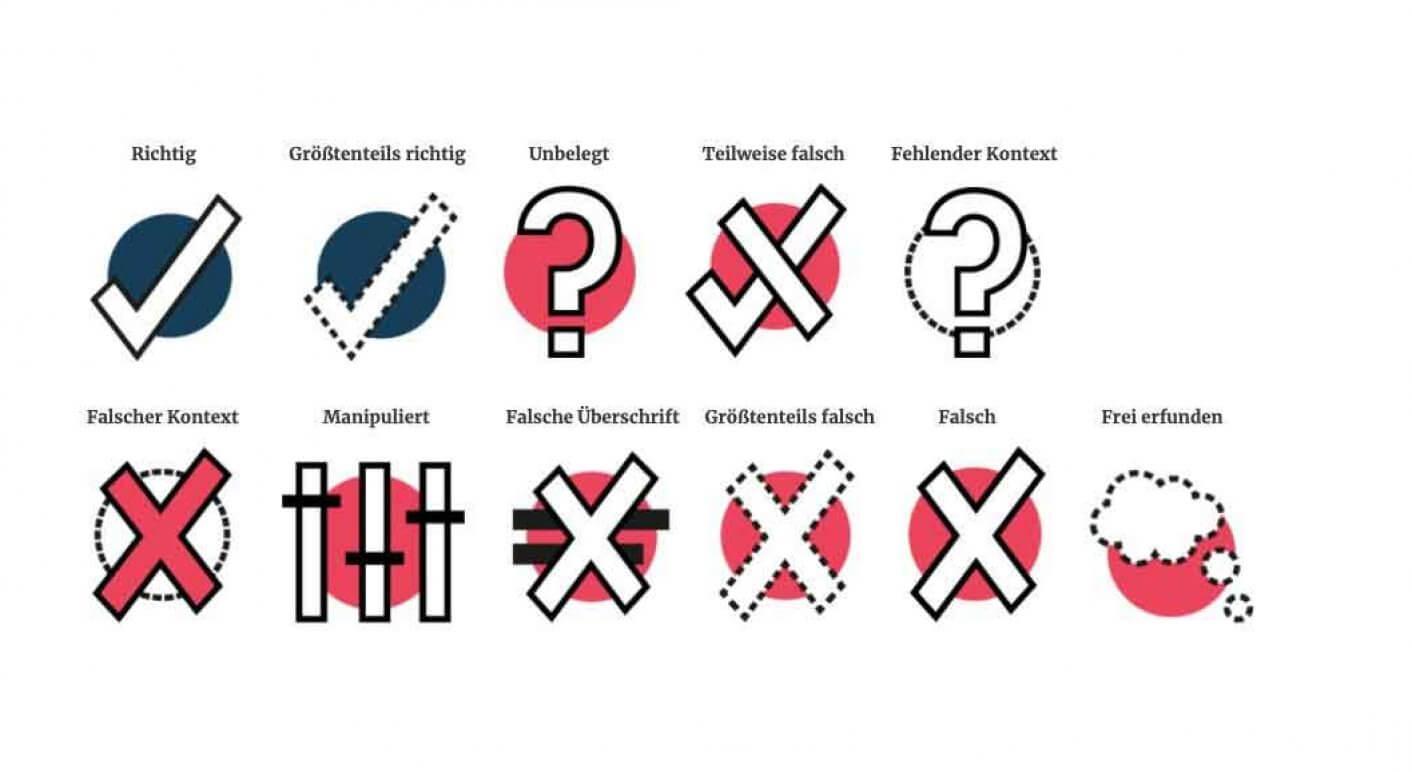

レーティングは2020年10月の改訂により「見出しの誤り」「操作されたコンテンツ」「文脈の誤り」「文脈の欠落」が追加され、計11種となった。それ以前は、正確さの度合いなどで分類した7段階をピノキオのキャラクターの鼻の長さで表現しており、追加された4種に相当する言説は「虚偽」あるいは「部分的に誤り」に分類されていた[162]。

Facebookの第三者ファクトチェックプログラムに参加し、その内容や意義等について詳細な記事を公開している[163]。

「dpa」(Deutsche Presse-Agentur/ドイツ通信社)は1949年にハンブルクで設立されたドイツ最大の通信社である。ファクトチェック専門の約30名のチームを擁したIFCN認証組織でもある。ファクトチェック記事は協定先のメディアに提供されるほか、専用サイトdpa-factcheckingにおいてドイツ、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、オーストリア、スイスの各国に向けて3カ国語で発信されている[164]。

ドイツにはARD(ドイツ公共放送連盟)とZDF(第二ドイツテレビ)の二つの公共放送があり、どちらもファクトチェックに取り組んでいる。

ARD(ドイツ公共放送連盟)が運営する「Das Erste」(第一ドイツテレビ)の”hart aber fair “と”maischberger”という番組では毎週の放送後に、公式サイトにその放送に関するファクトチェックの記事を載せている[165]。どちらも著名なジャーナリストが司会で、ゲストと政治・社会などの話題について議論する番組であり、ゲストの発言等について時にその根拠を否定することを臆さずファクトチェックを行っている。

また”ARD-Faktenfinder”は、毎日放送されるニュース番組Tageschau(今日のニュース)のファクトチェックサイトである[166]。

「ZDF」のニュース番組heuteのウェブサイトには番組のチェックチームによる記事とその取り組みを紹介したページがある[167]。同局は2013年と2017年のドイツ連邦議会選挙においては主に政治家の発言のファクトチェックを行い、Twitter上で#ZDFcheck、#ZDFcheck17というタグを用いて展開した[168]。

2.3.10 スペインの組織

「Newtral」は2018年1月に設立されたメディアスタートアップで、設立者であるジャーナリストを唯一の株主とする。テレビ番組の制作、ファクトチェック、ジャーナリズムへのAI導入の3つを主要な事業分野とし、スペインにおけるファクトチェックの先駆的組織である[169]。

ウェブサイトのトップページには各種のレポートが並び、ファクトチェックラベルがついた記事も散見されるが、ファクトチェック記事の一覧・検索ページが別に用意されている。このページの「ファクトチェック」タブ[170]では政治家や企業家など公的な立場の人物の発言が4段階のレーティングで評価された記事の一覧が示される。「フェイク」タブ[171]ではSNS等で広がっている誤りや虚偽の情報の検証結果をトピックや期間などで検索できる。

「Maldita.es」は、2018年に設立された同名の団体(Maldita.es協会)と2名の個人による寄付により2019年に非営利財団として設立された。ファクトチェックとデータジャーナリズムの手法を通じて、誤情報への対抗、政治的言説の監視などに取り組む[172]。

4つの主要なプロジェクトがあり、Maldita Hemerotecaは政治家の発言を分析し毎日テレビとラジオで番組を放送している。Maldito Buloは拡散した偽情報を否定する情報を同様に広めることを目的としてソーシャルメディアを活用し、欧州委員会の「フェイクニュース対策専門家ハイレベル・グループ」に選ばれたプロジェクト。Maldita Cienciaは健康、栄養、疑似科学的な偽情報等に関し正しい情報を発信する科学普及プロジェクト。Maldito Datoは市民が行政に質問するプロセスを支援し、そのためのインターフェースとデータベースを提供するプロジェクト[173]。

2.3.11 韓国の組織

「ソウル大学(SNU)ファクトチェックセンター(Seoul National University FactCheck Center)」は、ソウル大学とメディアとの協力によって2017年に設立された。

同年の第19代韓国大統領選挙では16のメディアがファクトチェックに参加し、発表された177件のうち88件が誤りもしくは概ね誤りと判断された[174] 。

2021年10月現在で大手を中心に31の新聞・放送・オンラインメディア等が参加している[175] 。韓国の大手IT企業NAVERから広告収入の30%(約10億ウォン)の支援を受けている[176] 。

同センターのウェブサイトには参加報道機関のファクトチェックが掲載され、統一された5段階のレーティングが付される。一つの言説に対し複数の機関が検証を行った場合のレーティングに3段階以上の差があると「論争中」と表示される[177] 。

図2-12 ソウル大学ファクトチェックセンターのレーティング

「韓国放送記者連合会」は2018年から一般市民によるファクトチェックのコンテストを主催している。偽情報の弊害を注意喚起し、ファクトチェックに対する関心を高めるためのイベントで、応募者は中学生以上とする。「ファクトチェック賞」は一般的な記事や映像による報道に対するファクトチェックを、「コンテンツ賞」はファクトチェックを紹介するための映像、文章、漫画などを対象とする[178] 。

2021年には「大韓民国ファクトチェック賞」を新設した。ファクトチェックジャーナリズムの強化と市民のファクトチェックへの参加拡大を目的とし、「メディア部門」と「市民部門」を設け、同年8月以降に毎月、受賞記事を発表する。「市民部門」の対象者は所轄官庁に登録または設置を許可された非営利の団体・法人に限定されている[179] 。

2.3.12 台湾の組織

アジアにおける他の地域に比べ、台湾には政治分野のファクトチェックの実績は少なかったが、2020年1月の総統選を機に活発化した。

「台湾ファクトチェックセンター(台湾事実査核中心)」は2018年4月に設立され、同年11月には東アジアで初のIFCN加盟組織となった。発足当初より日本のファクトチェック・イニシアティブ(FIJ)との協力関係を構築し、同年9月には協力の成果となる記事を発表した[180]。2020年の総統選における投票システムの不正操作を主張するビデオを誤りとした記事は、IFCNの2020 Global Fact AwardsでBest correction achievedの表彰を受けている[181]。

総統選に際して行った候補者討論会のレビューでは、候補者の発言に対して通常の「正確」「誤り」といったレーティングを使わず、「根拠がない」「資料と異なる」「一部は事実」といった評価を行った[182]。

「沃草(watchout)」は政治分野のファクトチェックに早くから取り組んだ民間団体である。

2018年の地方選では、各地方の市長(日本の知事に相当)候補の討論会での発言をリアルタイムで検証するライブ・ファクトチェックを行った[183]。

2020年総統選では、台湾3大テレビのひとつである中華テレビと連携し、候補者3名の政見発表会と、候補者による討論会のライブ・ファクトチェックを実施した[184]。

図2-13 2020年総統選挙 政見発表会のライブ・ファクトチェック[185]

「READr」は、公共テレビなどの複数のメディアと連携し、総統選候補者の発言のファクトチェックプロジェクトを展開した。候補者発言のビデオクリップから678件の検証可能な内容を抽出、11のメディアが230件をチェックし、47件の誤りを発表した[186]。

2.3.13 香港の組織

2020年6月30日の「中華人民共和国香港特別行政区国家安全維持法(香港国家安全法)」施行以来、同地の報道活動については変化の様相も伝えられる中、ここに挙げた3つの活動主体は同法施行以前に発足し、2023年6月現在も発信を継続している。同法施行前後の活動や発信内容の変化等についての精査は本稿では行っていない。

「Annie Lab」(アニーラボ)は、香港大学ジャーナリズム・メディア研究センターと、アジアにおけるニュース・情報の教育者ネットワーク(ANNIE=Asian Network of News and Information Educators)との連携によるファクトチェックのプロジェクトである。アジアにおける情報の生態系を研究する鍛治本正人准教授の指導の下、学生がネット上の情報や写真を検証し、英語または中国語の記事を発表している[187]。

「求驗傳媒」(「情報検証メディア」の意)は2014年9月に発足し、5人の市民が中心となってSNS上の情報を検証している。香港では同年に始まった「雨傘運動」に伴う様々な誤情報がインターネットで流れたが、伝統的なメディアは「ネットで流れている情報によると…」「ネット民が…と発言」などと責任を回避した報道をする傾向にあった。情報検証者の不在を感じた市民らが求驗傳媒を設立することとなった[188]。

2.3.14 アジア各地の主な組織

「Rappler」は2011年に設立されたフィリピンのニュースサイトで、ジャーナリズム、コミュニティ、テクノロジーの3つの柱を持つ。編集の独立性を重視し、放送、印刷、ウェブの分野で訓練を受けたベテランジャーナリストとデジタルネイティブが協力してファクトチェックを行っている[189]。

共同創設者であり編集長のマリア・レッサは、「母国フィリピンにおける権力乱用、暴力の行使、強権主義の拡大を明るみに出すため」表現の自由を駆使したと評価され、2021年にノーベル平和賞を受賞した[190]。政府批判を行うRapplerに対しフィリピン政府側は外国資本との関係を理由に2018年に続き2022年6月に再び事業免許を取り消し、またレッサが名誉毀損等の容疑で逮捕されるなどの危機に見舞われたが[191]、Rapplerは多様な収入源を確保して運営を続ける姿勢を示している。

「MAFINDO」は2016年に設立されたインドネシアの非営利法人で、ソーシャルメディア上での誹謗中傷やデマなどの問題に取り組むFacebookフォーラムを原点とした草の根的な活動に特徴がある[192]。クラウドソーシング、クラウドファンディングを積極的に活用し、1000人以上のボランティアや多数のオンライン協力者を擁してファクトチェック等に取り組む一方、国連やWHO、Metaなどのプラットフォーム企業などとも協力関係を築いている。インドネシア全土に20以上の支部がある。

MAFINDは様々な地域コミュニティ間の建設的な関係構築の推進を標榜している[193]。そうした活動を紹介するセミナーが2023年に日本で開催され、偽情報や陰謀論への耐性を社会に根づかせていく上での市民とメディアなどの連携について、幹部が参加者との質疑応答、意見交換を行った[194]。

「BOOM」は、IFCNによって認定されたインド初のファクトチェックニュースルームである。また2018年には、インドのニュースルームとして初めてFacebookの第三者ファクトチェックプログラムと連携した。英語、ヒンディー語、ベンガル語の3つの言語で利用可能であり、インド、ミャンマー、バングラデシュの3か国で展開している[195]。

BOOMのウェブサイトには「Fact Check」[196]と「Fast Check」[197]の2つがある。前者はバイラルフェイクニュース(ウイルスのようにまん延するフェイクニュース)、写真、ソーシャルメディアの投稿など、さまざまなトピックに関するファクトチェックを提供する。後者はフェイクニュースや現在起きているニュースに関する最新のファクトチェックを早期に提供する。

なおインドでは多数のファクトチェック組織が活動しており、IFCN登録組織数19は国別ではもっとも多い[198]。

[91] https://reporterslab.org/misinformation-spreads-but-fact-checking-has-leveled-off/

[92] https://www.snopes.com/about/

[93] Graves, L. (2016) Deciding What’s True: The Rise of Political Fact-Checking in American Journalism. Columbia University Press.

[94] https://www.politifact.com/article/2009/apr/20/politifact-wins-pulitzer/

[95] Graves, L & Cherubini, F (2016) The Rise of Fact-Checking Sites in Europe. Reuters Institute for the Study of Journalism. https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/research/files/The%2520Rise%2520of%2520Fact-Checking%2520Sites%2520in%2520Europe.pdf

[96] 選定基準自体は非党派性や情報源・資金源の透明性などIFCNの認証基準と似ているが、研究所自体で広い網を張って個々のファクトチェック機関、ウェブサイト等を調査している。AFPなど多くの国に個別のファクトチェック組織を有する場合は、それぞれを個別にカウントしており、カウントの仕方にも違いがある。詳細は以下のURL。 https://reporterslab.org/how-we-identify-fact-checkers/

[97] https://reporterslab.org/misinformation-spreads-but-fact-checking-has-leveled-off/

[98] https://reporterslab.org/misinformation-spreads-but-fact-checking-has-leveled-off/

[99] https://reporterslab.org/misinformation-spreads-but-fact-checking-has-leveled-off/

[100] https://www.poynter.org/wp-content/uploads/2023/04/IFCN_2023_StateFactCheckers2022_v7a-1.pdf

[101] IFCNの『ファクトチェック組織の現状報告書』のうち、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年版を利用した。2022年版は2022年の運営データを調査しているが、それ以前の報告書はいずれも前年の運営データを調査している。図の西暦年は調査対象年を示している。

[102] https://www.poynter.org/wp-content/uploads/2023/04/IFCN_2023_StateFactCheckers2022_v7a-1.pdf

[103] 図の西暦年は調査対象年を示している。2021年はIFCNの調査対象になっていない。https://www.poynter.org/wp-content/uploads/2022/01/IFCN_2022_StateFactChecking2021_v06.pdf

https://www.poynter.org/wp-content/uploads/2023/04/IFCN_2023_StateFactCheckers2022_v7a-1.pdf

https://www.facebook.com/formedia/mjp/programs/third-party-fact-checking

MetaがIFCN加盟のファクトチェック組織と連携して実施する誤情報対策プログラム。Meta側がFacebookなど自社のプラットフォーム上の潜在的な誤情報を検知してファクトチェック組織に提供、その情報をファクトチェック組織が検証して誤りと判定した場合は、Metaがコンテンツの拡散抑制や警告ラベルなどの対策をとる。

[105] https://www.claimreviewproject.com/the-facts-about-claimreview

[106] https://www.poynter.org/wp-content/uploads/2023/04/IFCN_2023_StateFactCheckers2022_v7a-1.pdf

[107] https://www.factcheckinsights.org/highlights

[108] Verified signatories of the IFCN code of principles https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories

[109] The CoronaVirusFacts Alliance https://www.poynter.org/coronavirusfactsalliance/

[110] IFCN fact-checkers’ code of principles https://www.ifcncodeofprinciples.poynter.org/

Code of Principles日本語訳(FIJ) https://fij.info/introduction/ifcn-code

[111] https://www.poynter.org/event/globalfact-10-the-10th-global-fact-checking-summit/

[112] International Fact-Checking Day https://www.poynter.org/tag/international-fact-checking-day/

IFCD2023 https://www.poynter.org/tag/ifcd23/

コミックの日本語版 https://fij.info/introduction/comic

FAKE NEWS TRIVIA QUIZ https://factcheckingday.com/quiz

[113] Bylaws of the International Fact-Checking Network https://drive.google.com/file/d/1DG3-HGKeqQpMKwoh6wSJL2i0fH6xysj6/view

[114] Poynter’s Top Funding Sources https://www.poynter.org/major-funders/

[115] https://firstdraftnews.org/about/

[116] https://firstdraftnews.org/

[117] https://start.me/p/YazB12/first-draft-toolbox

[118] The Principles of the Truth-O-Meter: PolitiFact’s methodology for independent fact-checking https://www.politifact.com/article/2018/feb/12/principles-truth-o-meter-politifacts-methodology-i/

[119] https://www.politifact.com/article/2018/feb/12/principles-truth-o-meter-politifacts-methodology-i/#Our%20partner%20websites

[120] https://www.politifact.com/truth-o-meter/

[121] https://www.politifact.com/who-pays-for-politifact/

[122] PolitiFact wins Pulitzer https://www.politifact.com/article/2009/apr/20/politifact-wins-pulitzer/

[123] https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/

[124] https://www.washingtonpost.com/politics/2019/01/07/about-fact-checker/

[125] https://www.washingtonpost.com/politics/2019/01/07/about-fact-checker/

[126] トランプ氏の「ウソ」8158回 就任2年、米紙がファクトチェック:朝日新聞2019年1月22日 https://www.asahi.com/articles/DA3S13860278.html(公開終了)

[127] https://apps.apple.com/us/app/glennkessler/id591129883

[128] https://www.factcheck.org/about/our-mission/

[129] https://www.factcheck.org/covid-misconceptions/

[130] https://www.factcheck.org/our-process/

[131] https://www.factcheck.org/our-funding/

[132] “25 Sites We Can’t Live Without” TIME 2006.8.3 https://content.time.com/time/business/article/0,8599,1222769,00.html

[133] “Websites and Mobile Sites – News & Politics 2019″ https://winners.webbyawards.com/winners/websites-and-mobile-sites/general-websites-and-mobile-sites/news-politics?years=2

[134] https://leadstories.com/about.html

[135] https://leadstories.com/blue-feed/ https://leadstories.com/red-feed/

[136] https://leadstories.com/about.html(Financial information about our fact checking operation)

[137] https://leadstories.com/how-we-work.html

[138] https://www.snopes.com/about/

[139] https://www.snopes.com/sitemap/

[140] https://www.snopes.com/disclosures/

[141] https://www.snopes.com/fact-check-ratings/

[142] https://www.snopes.com/disclosures/

[143] https://www.snopes.com/tag/save-our-snopes/

[144] https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1902/03/news017.html

[145] https://fullfact.org/about/frequently-asked-questions/#history https://fullfact.org/about/impartiality/

[146] https://fullfact.org/about/frequently-asked-questions/#ratings

[147] https://fullfact.org/about/frequently-asked-questions/#funding https://fullfact.org/about/funding/

[148] https://fullfact.org/about/automated/

[149] https://africacheck.org/who-we-are

[150] https://africacheck.org/who-we-are/our-impact

[151] https://africacheck.org/what-we-do/african-fact-checking-awards

[152] https://africacheck.org/fact-checks/blog/how-africa-facts-network-growing-fact-checking-continent

[153] https://africacheck.org/who-we-are/our-impact

[154] https://africacheck.org/how-we-fact-check/how-we-rate-claims

[155] https://africacheck.org/fact-checks

[156] https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006068171

[157] https://factcheck.afp.com/about-afp

[158] https://factcheck.afp.com/meet-team

[159] https://factcheck.afp.com/

[160] https://factcheck.afp.com/afp-fact-checking-stylebook

[161] https://correctiv.org/ueber-uns/

[162] https://correctiv.org/faktencheck/ueber-uns/2018/10/04/unsere-bewertungsskala

[163] https://correctiv.org/faktencheck/ueber-uns/2018/12/17/ueber-die-kooperation-zwischen-correctiv-faktencheck-und-facebook/

[164] https://dpa-factchecking.com/

[165] https://www1.wdr.de/daserste/hartaberfair/faktencheck/index.html

https://www.daserste.de/information/talk/maischberger/faktencheck/index.html

[166] https://www.tagesschau.de/faktenfinder

[167] https://www.zdf.de/nachrichten/thema/zdfheutecheck-faktencheck-recherche-100.html

[168] https://twitter.com/zdfcheck

https://twitter.com/search?q=from%3A%40ZDFheute%20%23ZDFcheck17

[169] https://www.newtral.es/quienes-somos/

[170] https://www.newtral.es/zona-verificacion/fact-check/

[171] https://www.newtral.es/zona-verificacion/fakes/

[172] https://maldita.es/transparencia-organizacion/

[173] https://maldita.es/maldita-es-journalism-to-not-be-fooled/

[174] ファクトチェックを経ずして偽ニュースを語るなかれ 韓国メディアも取組み強化へ(楊井人文) Yahoo!ニュース2017.7.15 https://news.yahoo.co.jp/byline/yanaihitofumi/20170715-00073188/

[175] http://factcheck.snu.ac.kr/home/snufactcheck

[176] 韓国で進むファクトチェック:Japan In-depth 2020.1.13 https://japan-indepth.jp/?p=49835

[177] https://news.yahoo.co.jp/byline/yanaihitofumi/20170715-00073188/

[178] 第3回ファクトチェック公募展受賞作発表 http://reportplus.kr/?p=30005

[179] 大韓民国ファクトチェック賞プレスリリース http://reportplus.kr/?p=31486

[180] “日本關西機場因燕子颱風重創而關閉後,中國優先派巴士前往關西機場營救受困之中國旅客?”(台風による関西国際空港の閉鎖後に中国は中国人客救助のバスを空港に送ったか?)2018.9.15

https://tfc-taiwan.org.tw/articles/150

[181] https://www.poynter.org/fact-checking/2020/these-are-the-winners-of-2020-global-fact-awards/

[182] https://tfc-taiwan.org.tw/articles/1718

https://www.youtube.com/watch?v=QyZzrXikXXo

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOOR7vqmAk3qZFanL_-0qGwslYySvPCYv

https://www.facebook.com/watchout.tw/videos/606236520194569/

[186] https://www.readr.tw/project/fact-check-debate-2020

[187] https://medium.com/annie-lab

annie lab(香港)がメディアパートナーに加盟しました:FIJ 2020.2.26 https://fij.info/archives/5242

https://www.facebook.com/kauyim/

[189] https://www.rappler.com/about/policies/mission-statement-journalism-communities-technology

[190] https://www.bbc.com/japanese/58843673

[191] https://www.rappler.com/nation/193687-rappler-registration-revoked/

https://www.bbc.com/japanese/61990695 https://toyokeizai.net/articles/-/690888

[192] https://mafindo.or.id/tentang-mafindo/

[193] https://mafindo.or.id/tentang-mafindo/

[194] https://fij.info/archives/12307

[195] https://www.boomlive.in/about-us

[196] https://www.boomlive.in/fact-check

[197] https://www.boomlive.in/fast-check

[198] https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories

インドの登録組織数19は審査中の組織を含む2024年2月時点での数。

第1章「総論」へ戻る 第3章「日本のファクトチェック活動」へ進む