記載の情報は基本的に2024年3月時点のものです。

出典のウェブサイトは、特記なき限り2024年6月時点の内容をもとにしています。

本章では、偽・誤情報に対する法規制や各種の取り組みを概観する。

法規制については、不特定多数に情報を公表する行為に関連した法規制のみ取り扱うものとし、例えば、法廷で虚偽の証言をした場合に問われる偽証罪や、虚偽事項を記載した書類を提出する行為など、不特定多数に情報を公表する行為でないものは原則として取り扱わないものとする。ただ、偽・誤情報対策の一環とみられるものは一部言及している。

取り上げる法律は基本的に成立・施行したものを対象とし(時限立法や施行後廃止された法律を含む)、法案審議中は対象外とした。EUの「共同規制」(co-regulation)は、法規制と異なるが、重要な公的規制枠組みなので取り上げた。

また、誹謗中傷、ヘイトスピーチ(憎悪表現)、ポルノなどの違法有害情報も、偽・誤情報が含まれたり、重なり合う部分もあるが、ここでは、誹謗中傷、ヘイトスピーチ、違法有害情報に関する法規制は取り上げないものとする。

各種の取り組みについては、政府・公的機関や民間セクターによるここ数年にみられた動き(2024年3月現在)と、ファクトチェックに関わる研究・調査から主要なものを紹介する。

4.1 日本の対策の現状

日本においては、一般的な偽・誤情報の流布、公表行為それ自体を法的に違法なものとして包括的に規制している法律はない。

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(いわゆるプロバイダ責任制限法)は、権利侵害があった場合の責任や権利、裁判手続きについて規律したもので、権利侵害を伴わない一般的な偽・誤情報の流布、公表行為それ自体を対象としたものではない。

また、偽・誤情報の対策・施策を実施することを特に明示した法律も制定されていない。

ただ、総務省は近年、「情報の電磁的流通の適正な利用の促進及び安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する政策の企画及び立案並びに推進に関する事務」を所掌する部署として、情報流通行政局内に情報流通振興課情報流通適正化推進室を設置している(総務省組織規則45条4項)。同省サイトに「インターネット上のフェイクニュースや偽情報への対策」と題するページを設け、同省や関係組織が関わった偽・誤情報対策に関連する施策等を紹介している[238]。

4.1.1 刑事法制

偽・誤情報の流布によって権利侵害・法益侵害といった重大な結果を招くものについては、刑法その他の法律により違法とされ、刑事罰の対象となっているものがある。

▼刑法

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する行為は、名誉毀損罪が成立する(刑法230条)。法文上「その事実の有無にかかわらず」と規定されているように、内容が事実に基づいていても犯罪となるので、偽・誤情報の流布を処罰の対象としているわけではない。

ただ、名誉毀損罪は、公共の利害に関することで、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合、真実であるとの証明があれば、犯罪は成立しない(同法230条の2)。真実と誤信したことに相当な理由がある場合も、故意がないものとして、犯罪は成立しない(最高裁判例)。

つまり、メディアの報道のような公共的な言論については、事実と異なる報道内容で人の名誉を毀損する(社会的評価を低下させる)ことになっても、真実と誤信したことに相当な理由があるときは免責されるため、単なる誤報では犯罪とならない。

犯罪が成立するのは故意がある場合だけで、親告罪なので告訴も前提条件である。仮にメディアの誤報が名誉毀損に問われることがあるとすれば、被害者の告訴があり、真実と誤信したことに相当な理由があると言えない場合(故意が認められる場合)に限られる。

また、死者の名誉毀損罪(同法2項)は「虚偽の事実」を摘示した場合にのみ成立する。これも虚偽の内容で死者の名誉を毀損しているという認識(故意)があることが前提である。

虚偽の風説の流布、または偽計を用いて、人の信用を毀損したり、その業務を妨害する行為は、信用毀損罪・業務妨害罪が成立する(刑法233条)。

「虚偽の風説の流布」は「客観的真実に反することを不特定多数または多数の人に伝播させること」をいう。これも故意犯のみ処罰対象であることから、意図的に偽情報を流布する行為が対象となる。真実と誤信した場合は処罰の対象とならない。

ただ、「虚偽の風説の流布」それ自体を違法とするのではなく、あくまで「信用毀損」や「業務妨害」という結果を招く危険性のある行為に限り、違法とされている。

「信用」とは、経済的側面における人の社会的評価(支払能力・支払意思等への社会的信頼)のことである。

「業務」は、人が社会生活上の地位に基づいて継続的に従事する事務または事業をいい、必ずしも経済活動に限られず、社会的活動であれば当てはまる。警察の公務も含まれると解されている。

たとえば、ある特定の銀行を名指しして取り付け騒ぎが起きているといった情報を架空のものと認識して流布すれば、信用毀損罪が成立する可能性がある。

ネット上に虚構の無差別殺人の予告をして警察官に警戒等の業務に出動させたケースで、偽計業務妨害罪が成立するとした判例がある。

熊本地震(2016年4月)の直後に「ライオンが動物園から逃げた」という風説をSNS上で流布した男性は、偽計業務妨害罪で逮捕されたと報じられた(その後、不起訴)[239] [240]。

コロナ禍では、コンビニ店長を名指しで新型コロナウイルスに感染したかのような虚偽の投稿を行った女性に偽計業務妨害罪等の有罪判決が言い渡されたケースなどもあった[241] [242]。

▼刑法以外

刑法以外(特別刑法)では、偽・誤情報の流布に関連して、以下のような行為が刑事罰の対象とされている。

いずれも、処罰の対象は、市場や選挙結果に影響を与える意図を伴った目的犯やそうした危険性をもった行為などに限定されている。

・新聞紙または雑誌が、虚偽の事項を記載し、または事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害する行為(公職選挙法148条第1項、235条の2①)

・虚偽の事項を放送し、または事実をゆがめて放送する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害する行為(公職選挙法151条の3、235条の4①)

・当選を得、または得させる目的をもって、公職の候補者等の経歴等の虚偽事項を公表する行為や、当選を得させない目的をもって、公職の候補者等に関する虚偽事項を公表する行為(公職選挙法235条)

・罷免を免れ、または免れさせる目的で、審査に付される裁判官の経歴に関し虚偽の事項を公表する行為や、罷免をさせる目的で、審査に付される裁判官に関し虚偽の事項を公表する行為(最高裁判所裁判官国民審査法48条)

・有価証券等の相場を操作する目的をもって、風説を流布する行為(金融商品取引法158条)

・医薬品等の効能等について、虚偽または誇大な記事を流布等する行為や、医師その他の者がこれを保証したものと誤解される恐れのある記事を流布等する行為(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律66条1項・2項)

・医業等に関する虚偽の広告をする行為(医療法6条の5、87条1号)

4.1.2 刑事法以外の法規制

刑事法以外では、誤情報に類する情報発信を規制する法律として、放送法、不当景品類及び不当表示防止法(景表法)、不正競争防止法などがある。

放送法は、「事実をまげないで放送すること」を含め、4つの放送番組編集の準則を定めている(同法4条1項)。「政治的に公平であること」(同項2号)はしばしば議論になる規定である。いずれにせよ、これらの規定は、放送事業者において自律的に遵守されるべきものとされ、放送業界による任意団体「放送倫理・番組向上機構」(BPO)は「倫理規範」と解釈している[243]。 だが、政府は法規範と捉えており[244]、 総務省が放送法4条違反を理由に行政指導を行った例も多数みられる[245] [246]。

放送法違反があった場合は総務大臣による業務停止命令が可能であるほか(同法174条)、電波法にも、放送法に基づく命令等の違反があったとき、総務大臣による停波等の不利益処分ができる規定がある(同法76条1項)。

景表法は、商品・サービスに関する事項で、一般消費者に誤認させるおそれのある不当表示行為を禁止している(同法5条)。違反した場合は、内閣総理大臣による措置命令、課徴金命令の制裁が予定されている(同法7条、8条)。

不正競争防止法は、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為を禁止している(同法2条1項21号)。違反した場合は、同法では特に刑事罰や行政処分を予定していないが(刑法上の信用毀損罪が成立する場合がある)、被害者による民事上の損害賠償請求、差止請求、信用回復措置が認められている(同法3条1項、4条、14条)。

健康増進法は、食品販売物について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をする行為を禁止している(同法65条)。

4.2 日本の対策の動向

本節では、偽・誤情報に関する日本政府の検討や対策の動向について概観する。日本政府が検討の対象としているのは主に「オンライン上の偽・誤情報」であるが、以下では単に「偽・誤情報」と表記する。

ここでは、政府機関の動向を大きく3つに分けて見ていくことにする。

第1に、通信行政を担う総務省の動向である。総務省が偽・誤情報問題について本格的に検討を始めたのは、2019年ごろからである。法制化は行っていないが、事業者やステークホルダーへのヒアリング等を通じてモニタリングと検証評価を行い、産学官民での連携を模索している。

第2に、総務省以外の主要省庁の動向である。内閣官房は2022年に策定した国家安全保障戦略を踏まえ、主に海外発の偽情報を想定とした対策を行うとし、外務省、防衛省、経済産業省と連携している。

第3に、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、行動制限措置やワクチン接種などの対策がとられていた間の動向である。

4.2.1 総務省の動向

総務省が発行する「情報通信白書」で「フェイクニュース」という単語が登場するのは、2019年(令和元年)版(同年7月閣議決定、公表)が初めてである。

この年の白書に「フェイクニュースを巡る動向」という一節が設けられて以来[247]、 毎年、偽・誤情報対策に関連する一節が設けられるようになっている[248]。

これまでの取組みは、同省サイト上で「インターネット上のフェイクニュースや偽情報への対策」という特設ページにまとめて公表されている[249]。

▼有識者会議

総務省がこの問題について本格的な検討を始めたのは、プラットフォーム事業者の利用者情報の適切な取扱いの確保の在り方等を検討するために2018年に設置した「プラットフォームサービスに関する研究会」(座長:宍戸常寿東京大学教授)[250]においてである。

当初、偽・誤情報問題は主要な議題ではなく、議題の候補に挙げられていたにすぎなかったが[251]、2019年に「主要論点(案)」として「オンライン上のフェイクニュースや偽情報への対応」が盛り込まれ、正式な議題に加えられた[252]。

その後、ファクトチェック・イニシアティブ(FIJ)やGoogle、Twitter、Facebookといったプラットフォーム事業者、有識者らへのヒアリングが行われ[253]、同年10月に事務局から論点の整理案が示された[254]。

その後、議論や意見募集を踏まえ、2020年2月に「最終報告書」が公表された[255]。

最終報告書では「フェイクニュースや偽情報への対応」に一章が割かれ、「表現の自由への萎縮効果への懸念、偽情報の該当性判断の困難性、諸外国における法的規制の運用における懸念等を踏まえ、まずは民間部門における自主的な取組を基本とした対策を進めることが適当」との基本的な考えが示された。

そのうえで、諸外国や国内のプラットフォーム事業者、ファクトチェックの取組み等の現状を踏まえて「自主的スキームの尊重」や「ファクトチェックの推進」など10項目からなる提言が盛り込まれた。

この問題への政府の関与については「取組状況を注視していくこと」が適当とし、「特に、プラットフォーム事業者による情報の削除等の対応など、個別のコンテンツの内容判断に関わるものについては、表現の自由の確保などの観点から、政府の介入は極めて慎重であるべき」と指摘した。

他方で、仮に自主的スキームが達成されない場合あるいは効果がない場合は、「個別のコンテンツの内容判断に関わるもの以外の観点に係る対応」については政府として一定の関与を行うことも考えられると、将来的に一定の関与の余地を残した形となった。

同研究会は2021年以降も、プラットフォーム事業者へのモニタリングや関係者へのヒアリングを続け、2023年3月、各ステークホルダーの取組みをまとめた「偽情報対策に係る取組集Ver.1.0」を公表した[256]。

その後も、2020年の最終報告書で示された10項目の方向性を踏まえつつ、第2次とりまとめを2022年8月に、第3次とりまとめを2024年2月に公表している[257] [258]。

総務省は、生成AIのリスクなど多様な課題に対応する観点から、2023年10月、新たに「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会」(座長:宍戸常寿東京大学教授)を立ち上げ、偽・誤情報問題などに関する取組みについて検討を進めている[259]。

▼Disinfomation対策フォーラム

総務省のプラットフォームサービス研究会最終報告書の提言を踏まえ、2020年6月、主にインターネット上の違法・有害情報の監視等に取り組んでいる一般社団法人セーファーインターネット協会に、有識者委員とプラットフォーム事業者4社から成る「Disinformation対策フォーラム」(座長:宍戸常寿東京大学教授)が設置された[260]。

総務省、消費者庁、日本新聞協会、民間放送連盟、NHKもオブザーバーとして参加。初回はまず総務省からプラットフォームサービス研究会最終報告書の情報共有がなされ、計10回の会合は非公開で行われた[261]。

同フォーラムは、中間とりまとめ(2021年3月)[262]、Disinformaiton対策フォーラムシンポジウム(同年6月)[263] を経て、2022年3月、報告書をとりまとめて公表した[264]。

報告書は、ファクトチェックを偽・誤情報対策の手段ととらえ、「プラットフォーム事業者が提供するサービスやシステムに精通しつつ、それぞれ専門性が異なる各分野に適したアプローチをとることが可能な、中立的なガバナンス体制を有する団体によるチェックの充実が図られることが望ましい」との考えが示され、国際ファクトチェックネットワーク(IFCN)の認証取得への期待も示された。

また、ファクトチェックの目的は、その結果を発信し、拡散・共有されることで「被害の発生を抑止すること」だと指摘された。検証対象は「被害の抑止策として有効に機能することが見込まれる事案」とすべきで、取り上げるべき分野としては、災害や犯罪の発生時などに社会不安を増幅させるもの、社会的に重大な経済的被害・混乱を生じさせるもの 、民主主義の存立に多大な悪影響を及ぼすもの、人種や貧富の問題から差別や分断を助長するものがあると示される一方、公職者の発言、公的機関の発表、メディアによる報道は自ずと検証される可能性が高いことなどを理由に優先度は低いとの考えが示された。

こうした流れを受けて、セーファーインターネット協会は2023年9月、総合的な偽・誤情報対策の取組みの一環として「日本ファクトチェックセンター」(JFC)の設立を発表した[265]。

4.2.2 内閣官房を中心とした主要省庁の動向

▼安全保障政策としての体制整備と情報発信

各省庁の総合調整の役割を担う内閣官房は、2022年12月、「国家安全保障戦略」を含むいわゆる安全保障3文書を閣議決定し、認知領域における情報戦への対応能力を強化する方針を打ち出した[266]。

その中で「外国による偽情報等に関する情報の集約・分析、対外発信の強化、政府外の機関との連携の強化等のための新たな体制を政府内に整備する」「戦略的コミュニケーションを関係省庁の連携を図った形で積極的に実施する」「地理空間情報の安全保障面での悪用を防ぐための官民の実効的な措置の検討を速やかに行う」との方向性を示し、安全保障政策として偽情報問題に取り組んでいく考えが示された。

これを受け、2023年4月、松野博一官房長官が「外国による偽情報等の拡散への対処能力を強化するための体制」を内閣官房に整備すると発表した。それによると、内閣情報調査室が情報の収集・集約・分析を担い、官邸国際広報室が国家安全保障局(NSC)、外務省、防衛省等と連携して対外発信等を担うとしている[267]。

2023年夏から福島原発のALPS処理水の海洋放出が始まったことに関連して、外務省と経済産業省が外国メディアの報道を打ち消す情報発信を行った[268] [269]。

経済産業省は2023年10月、風評被害対策の一環として偽情報への対応を強化する方針を示した[270]。

▼生成AIのリスクへの対応

2023年は、生成AIの新たなリスクという観点からも偽・誤情報問題への注目が高まった。同年5月のG7広島サミットの結果を受け、生成AIに関する国際的なルールの検討を行うための「広島AIプロセス」が始まり、同年10月、「偽・誤情報、情報操作の回避等の重要なリスクに対処する優先的な研究」の実施などを求めるAI開発組織向け国際行動規範がG7デジタル・技術大臣会合で採択された[271]。

同年8月には、内閣府の有識者会議「AI戦略会議」(座長:松尾豊東京大学教授)で、対応策の一つとして「偽・誤情報対策技術等の開発・展開」が盛り込まれた[272]。

これに関連して、経済安全保障重要技術育成プログラム(K Program)の一環として、2024年度から「偽情報分析に係る技術の開発」事業が新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のもとで開始することになった[273]。

4.2.3 新型コロナに関連した動向

厚生労働省は、新型コロナワクチンの接種事業を開始した2021年2月から、偽・誤情報のモニタリングやそれらへの対処を行うため「新型コロナワクチン広報プロジェクト」と称する事業を開始した。当初より大手PR会社への委託事業という形をとっており、厚労省は一般入札公告以外に自ら事業の内容について公表していない[274]。

2021年7月には「ワクチンデマ対策シンポジウム」がセーファーインターネット協会の主催、総務省・厚労省の後援により開催され、河野太郎・内閣府特命担当大臣が登壇し、ワクチンに関連する偽・誤情報への注意喚起を行った[275]。

4.3 諸外国の法規制

全ての外国の法制度を網羅することはできないが、これまで論文等で報告、確認された主要国の偽・誤情報関連の法規制を紹介する。

4.3.1 アメリカ合衆国

▼連邦法

アメリカでは、連邦法レベルで偽・誤情報を流布する行為それ自体を規制する法律はないとみられる。

ただ、安全保障上の脅威となる偽情報の対策を実施するための法律として、2020年に成立した「敵対的生成ネットワークの出力の識別に関する法律」(Identifying Outputs of Generative Adversarial Networks = IOGAN法)がある。ディープフェイクなどを生成する「敵対的生成ネットワーク」に関する研究を支援するよう、米国科学財団(NSF)と国立標準技術研究所(NIST)に指示する内容となっている[276] [277]。

▼州法

州レベルでは最近、いくつか偽・誤情報を流布する行為を限定的に規制する法律が成立している。

カリフォルニア州では、医師・外科医(Physicians and Surgeons)が、新型コロナウイルス感染症に関して偽・誤情報を流布する行為を規制し、違反した場合は反職業的行為(unprofessional conduct)とみなし、医師免許停止とする州法が2022年に成立している(カリフォルニア州事業・職業法の改正)[278] [279] 。

「標準的な治療に反し、現代の科学的合意と矛盾する誤情報」や「被免許医が悪意または誤解を招く意図をもって意図的に流布した誤情報」を流布する行為が規制対象となっている。あくまで行為者は医師・外科医に限られ、医師の看護下にある患者に治療または助言の形で情報を伝達する行為に限定されており、不特定多数に向けた一般的な言説が規制対象になっているわけではない。

このほか、同州では選挙運動における候補者に関する虚偽の音声または視覚メディア(materially deceptive audio or visual media)を規制する州法が2019年に成立している(2023年1月1日までの時限立法)[280] [281]。

テキサス州では、選挙の1か月前に政敵に関するディープフェイク動画を制作・流布する行為を軽犯罪とする法律が2019年に成立している。同法で規制対象とするディープフェイクは「欺くつもりで作成され、実際には発生しなかった行動を実行している実際の人物を描写しているかのように見えるビデオ」と定義されている[282]。

4.3.2 欧州

▼ドイツ

ドイツでは、SNS対策の一環として「SNS法執行の強化に関する法律」(ネットワーク執行法)が2017年に施行された。

ただ、SNS事業者に対し、刑法上違法なコンテンツに関する苦情への対応手続の策定や報告書公表の義務を課すもので、偽・誤情報の流布自体を違法行為として取り締まるものではない[283] [284]。

▼フランス

フランスでは、主に選挙での偽・誤情報流布の対策として、「情報操作との戦いに関する法律」が2018年に制定された。

オンラインプラットフォーム事業者に対し、虚偽情報の流布への対応手段の実装を義務付けているほか、選挙の3か月前に限定して、選挙の真正さを侵害する性質の、不正確な又は偽りの情報がオンラインコミュニケーションサービスを通じて人為的又は機械的に大量に拡散されている場合、裁判官がその拡散行為の中止措置を命令できるという規定などが盛り込まれている[285] [286]。

▼欧州連合(EU)

EUは、2018年、偽情報対策の報告書(Tackling online disinformation : A European Approach)を公表した[287] 。

これを受けて、同年、プラットフォーム事業者による「偽情報対策のための行動規範」(EU Code of Practice on Disinformation)を策定した。EUの法律ではないが、「共同規制」の枠組みとされている。

2022年に改定され、44の約束と128の措置が盛り込まれ、企業、業界団体、国際機関から34者が署名している[288] [289]。

EUは、この行動規範に基づく事業者等の偽情報対策の取り組み状況を特設サイト(disinfocode.eu)で公表している。

EUは2022年、デジタルサービス法(Digital Services Act、DAS)も改正した[290] [291]。

前文に「偽情報やその他のコンテンツの流布が引き起こす可能性のある社会的リスクへの対処」が盛り込まれ、「偽情報や操作的な悪用行為、未成年者への悪影響など、システミックリスクが社会と民主主義に及ぼしうる負の影響も考慮すべき領域である。これには、意図的に不正確な、あるいは誤解を招くような情報、または経済的利益を得る目的で作成されたボットや偽アカウントを使用するなど、偽情報を含む情報の増幅を目的とした協調的な操作が含まれ、これらは特に未成年者などサービスの受け手である弱者にとって有害である」と記された。

DASが「偽情報」に言及しているのは前文だけで、プラットフォーム事業者に「偽情報対策のための行動規範」の遵守を求めているが、本文で法規制の対象としている「違法コンテンツ」の定義(第3条)に偽情報は含まれていない。ただ、事業者に「市民の議論や選挙プロセス、治安」、「ジェンダーに基づく暴力、公衆衛生と未成年者の保護」に与える悪影響についてのリスク評価とリスク軽減措置をとるよう義務付けており(第34条、第35条)、この中に偽情報も含まれるという解釈もある[292]。

4.3.3 アジアなど

▼シンガポール

シンガポールでは、「オンラインの虚偽情報・情報操作防止法」(POFMA、俗にフェイクニュース禁止法とも呼ばれる)が2019年に成立した。(a) 虚偽の事実言明であり、かつ、(b) シンガポールにおけるそうした言明の伝達が「公共の利益」を害する恐れがあると知りながら、あるいは (a) かつ (b) と信じるに足る理由がありながら、言明をシンガポールで伝達するためのいかなる行為も禁止している。違反した場合は、SNSプラットフォームやメディア媒体への訂正要求、使用停止命令ができる。法施行後、さっそく政府から同法に基づく野党の言説に対する訂正要求がなされたと報告されている[293] [294] [295]。

▼マレーシア

マレーシアでは、総選挙直前の2018年、ナジブ政権のもとで「反フェイクニュース法」(AntiFake News Act 2018)が成立した。フェイクニュースの定義は、表現手段を問わず、部分的に誤りを含む情報やニュースなどという極めて広範なもので、違反した場合は刑事罰の対象となる[296] 。各国で大きく報じられ、世界初のフェイクニュース禁止法とも言われた。

総選挙でマハティール政権が誕生した後、同法廃止に着手し、2019年に廃止法案が可決された[297]。

▼韓国

韓国では、刑法上の名誉毀損罪で、「公然と虚偽の事実を摘示した場合」は「公然と事実を摘示した場合」より刑罰を重くする規定が置かれている。これらの犯罪が新聞などのメディアやインターネットで行われた場合は刑が加重されている。日本と同様に、選挙における虚偽事項公表罪が定められている。

また、言論仲裁及び被害救済等に関する法律(2005年制定)は、事実に反する報道で損害を受けた被害者に訂正報道請求権を保障している[298]。

2023年12月には、選挙前3か月間はディープフェイク動画を使った選挙運動を禁止し、違反した場合は刑事罰を科すことができる公職選挙法改正が成立、翌年1月から施行した[299]。同年4月の総選挙を前に、中央選挙管理委員会による取り締まりが実施された[300] [301]。 尹錫悦大統領の偽動画とされるものも、警察庁の要請に基づき放送通信審議委員会が削除を求める決定を行った[302] [303]。

▼台湾

台湾では、2019年、「災害防止救助法」の改正で、災害時に偽情報を意図的に拡散し、公共または他人に損害を与える行為を犯罪化した。その他にも偽情報対策のため関連法の改正が行われた[304]。

このほか、噂の拡散によって公共の安定に影響を及ぼした場合、罰金などの行政罰を科せられる社会秩序維護法、新型コロナウイルス感染症に関する流言や偽情報の拡散によって公衆に損害を与えた場合、刑罰が科せられる新型コロナ条例などがある[305]。

4.4 プラットフォーム事業者の取り組み

本節では、主要プラットフォーム2社のファクトチェックにかかわる取り組みについて2022年半ばまでの動きを紹介する。

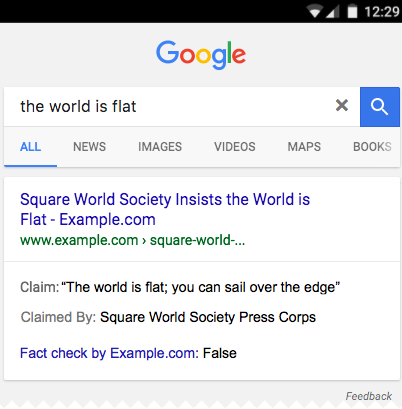

Googleは、ファクトチェック記事の表示・検索ツールの提供、メディア支援、一般向け講座など多様な対応を行っている。

表4-1 Googleの取り組み

| 2017年4月 | 検索結果およびGoogleニュースでファクトチェック記事へのラベル表示を開始

Fact Check now available in Google Search and News around the world https://blog.google/products/search/fact-check-now-available-google-search-and-news-around-world/ |

図4-1 |

| 2017年10月 | IFCNと提携

Building trust online by partnering with the International Fact Checking Network |

|

| 2018年3月 | 米ポインター研究所が主導するデジタル メディア リテラシーのプログラム

「MediaWise」への支援を開始 Elevating quality journalism on the open web |

|

| 2019年2月 | 誤情報対策をまとめた文書「How Google Fights Disinformation」公開

Fighting disinformation across our products https://blog.google/around-the-globe/google-europe/fighting-disinformation-across-our-products/ |

|

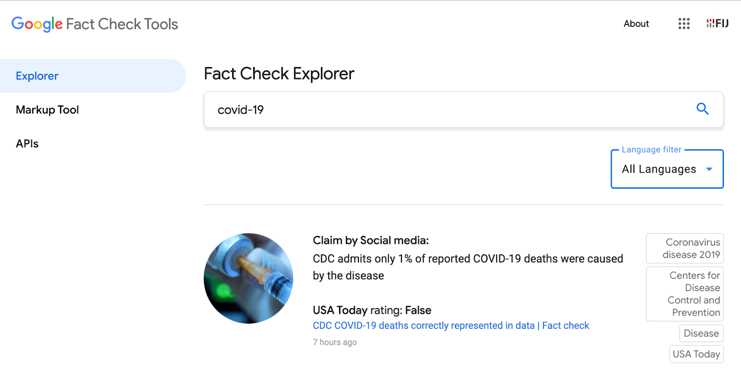

| 2019年3月 | ファクトチェック記事の検索ツールFact Check Explorer正式公開

About Fact Check Tools : Fact Check Explorer |

図4-2 |

| 2019年9月 | Fact Check Toolsページを公開

About Fact Check Tools https://toolbox.google.com/factcheck/about |

図4-2 |

| 2020年4月 | 新型コロナウイルスの誤情報問題に取り組む非営利団体に計650万ドルの資金提供 COVID-19: $6.5 million to help fight coronavirus misinformationhttps://blog.google/outreach-initiatives/google-news-initiative/covid-19-65-million-help-fight-coronavirus-misinformation/ |

|

| 2021年4月 | アジアの学生を対象としたオンライン講座「ファクトチェック・チャレンジ」公開

(学生対象)Google ファクトチェック・チャレンジ – YouTube https://www.youtube.com/playlist?list=PLXYuDvosdAxwXc8-3MlmBvsYwykKrGJrt |

図4-3 |

| 2021年5月 | アジアの学生やメディアの記者を対象としたオンライン講座「ファクトチェック・ワークショップ」公開

GNI ファクトチェック・ワークショップ – YouTube https://www.youtube.com/playlist?list=PLXYuDvosdAxwzjEmU_SyKbQl258qRtYaC |

|

| 2022年3月 | ウクライナ情勢に関する誤情報対策資金として1000万ドルの支出を表明

In Warsaw: Announcing more support for Ukraine https://blog.google/inside-google/company-announcements/warsaw-announcing-more-support-ukraine/ |

図4-1:Google検索により表示されたファクトチェック記事へのリンクに付けられるラベルには、検証対象となった言説とその発信者についての情報、ファクトチェックを行った組織名とレーティングが表示される。

これらを表示させるにはClaimReview構造化データ[306]という形式によるデータを記事のウェブページに追加する必要がある。

図4-2:Fact Check Toolsページ[307]内に用意されたFact Check Explorerでは、ファクトチェック記事を人名やトピックで検索することができる。一覧表示の対象となるものは図4-1と同じくClaimReview構造化データが追加された記事。

図4-3:「ファクトチェック・チャレンジ」[308]は、翌月に公開された「ファクトチェック・ワークショップ」[309]とともにYouTubeで公開され、誰でも視聴できる。

▼Meta

第三者ファクトチェックプログラム

Metaが所有するInstagramとWhatsAppでは、審査対象となったコンテンツについて、連携するファクトチェック組織に検証を依頼する「第三者ファクトチェックプログラム(third-party fact-checking program)」を実施している。自社で検証を行わず第三者に依頼することについては、「Metaのような私企業が何が真実か嘘かを決定すべきではないと考えている」としている[310]。

2016年にFacebookについて開始されたこのプログラムは拡大を続け、参加組織は80以上、カバーする言語は60以上に達し、110を超える国と地域で展開されている[311]。アジアでも30以上の国・地域を数えるが、この中に日本は含まれていない(2023年8月時点)。その理由の一つとして参加組織がIFCN加盟組織(Verified signatories)に限定されていることが挙げられる。

表4-2 第三者ファクトチェックプログラムに参加するアジアの組織(2023年8月)

| アルメニア | Fact Check Georgia |

| アゼルバイジャン | Teyit |

| バングラデシュ | AFP、Boom、Fact Watch |

| ジョージア | Fact Check Georgia、Myth Detector |

| 香港 | AFP、FactCheck Lab |

| インド | AFP、Boom、Fact Crescendo、Factly、The Healthy Indian Project、India Today Fact Check、NewsChecker、NewsMeter、

Newsmobile Fact Checker、The Quint、Vishvas.News |

| インドネシア | AFP、Kompas.com、Liputan6、Mafindo、Tempo、Tirto |

| イスラエル | AFP、ロイター |

| カザフスタン | Mongolian Fact-Checking Center |

| 韓国 | AFP、JTBC |

| マレーシア | AFP |

| モンゴル | Mongolian Fact-Checking Center |

| パキスタン | AFP、Soch Fact Check |

| フィリピン | AFP、Rappler、Verafiles |

| シンガポール | AFP、ロイター |

| スリランカ | AFP、Fact Crescendo |

| 台湾 | MyGopen、Taiwan FactCheck Center |

| タイ | AFP |

| トルコ | Doğruluk Payı、Teyit |

| 中東諸国 | AFP、Fatabyyano |

(AFPは各国支局が担当している場合がある。)

Metaは「評価ガイドライン」として6段階のレーティング(虚偽/改変/一部虚偽/背景の説明不足/風刺/事実)を示しているが、あくまでファクトチェッカーが独自にコンテンツの審査と評価を行い、Metaが評価を変更することはないとしている[312]。

虚偽/改変/一部虚偽と評価されたコンテンツは、フィードでの表示順位が下がり目立たなくなり、これを目にするユーザー数を大幅に抑制できるとしている(Instagramでは「発見」タブ=虫眼鏡ボタンで表示される画面の表示対象から除外される)。Metaによれば、ファクトチェックの評価によりコンテンツが削除されることはなく、削除はコンテンツがコミュニティ基準に違反する場合に実行されることとなる[313]。

また、コンテンツがファクトチェックの対象となるのは、利用者からのフィードバックなどに基づいて誤情報の可能性のあるコンテンツが特定されファクトチェッカー側に示される場合と、ファクトチェッカー自身がコンテンツを特定する場合とがある。

その他の諸施策

2016年アメリカ大統領選挙戦の時期にFacebook上で広まった偽情報が選挙結果に影響を及ぼしたなどと批判を浴びた同社は、2019年10月、2020年の大統領選に向けた様々な施策を発表した。この中には政治家や政府関係機関のアカウント保護、Facebookページのオーナーの表示、ファクトチェックラベル表示のInstagramへの展開などが含まれる[314]。

2021年9月にはIFCNと共同で地球環境に関する誤情報問題に取り組む組織への助成プログラム「the Climate Misinformation Grant Program」による9組織への支援を発表した[315]。

2022年にはWhatsAppがIFCNと共同で助成プログラム「the Spread The Facts Grant Program」により11組織を支援した[316]。

そのほか、2020年からは新型コロナウイルス関連、2022年は世界各地の選挙に関わるファクトチェック等への投資を行っている[317]。

4.5 ファクトチェックに関する調査・研究

4.5.1 ファクトチェックの認知度

ファクトチェックはフェイクニュースに比べてまだ広く用語として認知されているとは言えない。みずほリサーチ&テクノロジーズ(以下、みずほ)が行った偽情報およびファクトチェックに関する意識調査(2022年3月31日)がその傾向を示している[318]。この調査によると、フェイクニュースという用語を「知っている」[319]人の割合は日本が94.7%と高く、米国96.5%、英国98.5%、仏97.6%、独98.1%、韓国98.3%と比較しても大きな違いはない。一方で、ファクトチェックという用語を「知っている」人の割合は日本では46.5%である[320]。「知らない」と回答した人の割合は53.6%に及ぶ。これに対し、韓国では「知っている」人は96.6%、米国では95.2%、英国も89.5%と高く、独78.7%、仏70.8%と続く。各国ともにインターネットユーザーを対象とした調査ではあるが、日本のサンプル内においてフェイクニュースと比較してファクトチェックへの認知度の低さが目立つ結果となっている。

みずほが行った2020年2月の調査では、日本でファクトチェックを「知っている」が38%、2021年3月の調査では41%、2022年3月には46.5%と増加傾向ではある[321]が、「フェイクニュース」への対抗策のひとつとして周知されているとは言い難い。

世代別に見ると、若い世代のほうがフェイクニュースやファクトチェックへの認知度が高い傾向がある。フェイクニュースに対する認知度は10代の世代では「内容や意味を具体的に知っている」 の割合が60.8%と高く、上の世代に進むにつれてその割合は減少していく。ファクトチェックに関しても10代の「具体的に知っている」が16.6%と世代間でもっとも高く、「知っている」でまとめると51%であり、全体の割合より高い。日頃からインターネットを利用し、小さい頃からネットリテラシーを学ぶ機会がある若い世代から認知が広がっているようである。

4.5.2 ファクトチェックの社会的必要性

日本のファクトチェックへの認知度は他国より低いものの、社会的にファクトチェックを積極的に行っていくことは支持を集めているようである。みずほの報告によれば、「新型コロナウイルスに関するファクトチェックがもっと積極的に行われることが必要だ」と思う人の割合(「強くそう思う」+「ある程度そう思う」)と、「SNS 事業者は新型コロナウイルスに関するファクトチェック結果をユーザーに対して届けることが必要だ」と思う人の割合を見ると、日本は前者が53.7%、後者が51.6%である。ファクトチェックという用語を「知っている」と回答した46.5%よりも多くの回答者たちが、ファクトチェックは社会的に必要であると判断したようである。

他国の結果も見ておくと、仏は56.4%と51.1%と日本と同程度である。次に独の58.7%と57.8%、米国の65.3%と63.9%、英国の69.0%と66.5%、そして韓国の75.2%と70.6%がもっとも高かった。ファクトチェックの認知度はまだ広がっていないが、ファクトチェックを社会的に積極的に行っていくべきと考える人々は他国と同程度のようである。

4.5.3 ファクトチェックの記事数

ファクトチェックの世界全体の記事数の増減は正確にはわかっていない。しかし、いくつかの調査を見ると、その数は増加傾向にあると考えることができそうだ。少し古い調査になるが、アメリカン・プレス研究所(API)の2015年の報告によると、米国の新聞1紙あたりのファクトチェック記事数は、2004年の8.5件から、2008年には13.5件、2012年には43.6件に増加し、2008年から2012年にかけて3倍以上増加したとされる[322]。特に、PolitiFactなどの組織と連携している新聞社の記事が2012年に大きく増加し、連携していない新聞社でも増加していることが確認された[323]。Vargoら(2017)によると、ファクトチェック組織(Climate Feedback、FactCheck.org、Gossip Cop、Health News Review、PolitiFact、Snopes、Wafflesatnoon.com)のファクトチェック記事は、2014年1月は100本に満たない数だったものが、2015年7月に月400本程度となり、2016年7月から毎月800本程度が公開されている[324]。

4.5.4 真偽判定の一致度

ファクトチェックは偽情報や誤情報の真偽を判定する活動である。ファクトチェック組織間でその判定に揺らぎが出ることが予想されるが、その揺らぎは小さいようである。現在のところ、ファクトチェック組織間において、判定における度合いや着眼点の違いはあるものの、真偽という点では一致する傾向が高いことがわかっている。

例えば、Amazeen(2016)の研究では、2008年アメリカ大統領選挙におけるPolitiFact、FactCheck.org、Fact Checkerの3つのサイトの検証記事を比較したところ、その結果の大半の真偽判定が一致していた[325]。また、Leeら(2023)の研究では、Snopes、PolitiFact、Logically、オーストラリアのAAP通信ファクトチェックの4つのサイトを対象に、2016年1月1日から2022年8月31日までのファクトチェック記事を分析している[326]。彼らは、各組織のファクトチェックの間で評価スタンスやファクトチェックを行う記者に偏りがあることを明らかにしたが、これらは組織の規模や活動範囲によるものであると考察している。

さらに、Leeらは、SnopesとPolitiFactの真偽判定の一致度を調査した。両サイトが同じ言説に対して行ったファクトチェック記事に限定し、それらの5段階の判定(誤り、ほとんど誤り、半々、ほぼ事実、事実)が一致した割合を調べた結果、約70%が一致した。さらに誤り(誤り+ほとんど誤り)、半々、事実(ほぼ事実+事実)で整理し直すと、その判定での一致率は約74%となった。片方が誤りと判定し、片方が事実と判定するような完全に矛盾する判定が行われたものは1件だけという結果になったという。彼らの考察によると、判定を下すタイミングや新しい情報が確認されるタイミングなどの違い、ファクトチェックを行う際に注目される点などによって、各社の判定が微妙に異なってくるということのようである。

4.5.5 偽情報の拡散力

これまでの調査では、ソーシャルメディアでは「噓は真実よりも速く広がる」と見なされている。Vosoughiら(2018)は2006年から2017年までのTwitter上の投稿を分析した[327]。ファクトチェックによって誤りと判定された6つの偽情報に関する約126,000件の噂の投稿は約300万人によって拡散された。拡散された偽情報の上位1%が1000人から10万人に拡散されたのに対し、真実が1000人以上に拡散されることはほとんどなかった。また、偽情報に関する最初の投稿がリツイートされるまでの時間は、真実がリツイートされるまでの時間の20分の1であり、偽情報は真実よりも早く拡散した。

このような偽情報の拡散力は、Twitterだけでなく、Facebookのようなソーシャルメディアでも確認された。BuzzFeed Newsは、2016年の大統領選挙期間中にFacebookに投稿された選挙関連記事の中から、3か月ごとのエンゲージメント[328]がもっとも高かった20本を確認した。すると、8月から10月の最後の3か月間において、選挙に関する主要メディアのニュースより、「フェイクニュース」の方が高いエンゲージメントを得ていたという[329]。これは大統領選挙終盤に多くの人々が関心を向ける中で「フェイクニュース」が主要メディアの報道よりも人々のアテンションを集めたことを示している。

4.5.6 ファクトチェックの影響力

Bateman and Jackson(2024)がファクトチェックに関連する研究を200近くレビューした結果では、ファクトチェックの有効性については今後のさらなる研究が必要であることが示唆されている。まず、ファクトチェックの形式、行われている地域の言語、情報源など、ファクトチェックの有効性に影響を及ぼす要因が多岐にわたっていることを挙げている。特に、多くの研究手法にも課題があり、大学生のみを対象にしたものや、クラウドソーシングなどを用いた調査が行われており、一般化するための代表性に欠けている研究が見られると指摘している。また実験による研究では被験者が実験のために提示されたコンテンツに能動的に接触している可能性があり、一般の人々が普段何気なく行っている情報消費行動と乖離がある可能性を指摘している[330]。このような理由から、ファクトチェックの影響力や有効性に関しては、今後も引き続き調査研究が必要と言えるだろう。

今までの研究には一般化可能性という点では課題があるにせよ、個々の研究を見ると、ファクトチェックの有効性を示す結果が得られている。例えば、Nyhanら(2020)の選挙候補者への事実に基づいた信念と好感度に関する研究によると、人々は、たとえファクトチェックやその元となるデータに対して懐疑的であるとしても、ファクトチェックによってより事実に基づいた正確な信念を持つように促されるという結論を導いている。ただし、正確な情報に依拠するようになるとしても、対象となる候補者への態度は変わらないようである[331]。なお、Nyhanは2010年に発表した研究で誤ったニュース記事を訂正しようとすると、誤った認知を減らすよりもその認知に固執させてしまうという「バックファイヤー効果」仮説を提示していたが[332]、Nyhanら(2020)の論文によって自らその可能性を否定することとなった。

さらに、Wood and Porter(2019)の実験によっても「バックファイヤー効果」は確認できなかった[333]。彼らは、政治家の間違った発言を被験者に読ませ、それを訂正する事実をランダムにその発言の後に付け足すことで、2つのグループに分け、バックファイヤー効果が見られるかを確認した。すると、用意した52の言説すべてで「バックファイヤー効果」は確認されなかった。当然今後の国際比較研究や追試が待たれるが、これらの研究によって、偽情報を受け取った人々に対して「ファクトチェックは効果がない、むしろ逆効果である」といった知見は否定されつつあることが示されている。

Porter and Wood(2021)が行った実験でも「バックファイヤー効果」は確認されず、ファクトチェックが有効に機能する結果となった[334]。Porter and Wood(2021)は、被験者を3つのグループ:偽情報のみ、偽情報とそれを否定するファクトチェック、統制群に分け、分析を行った結果、ファクトチェックがあるグループでは正確な信念(accurate beliefs)が増え、偽情報のみのグループでは常に誤った信念を助長させるわけではなかった。2週間後の調査で、その持続性を確認したところ、ファクトチェックがあるグループでは、その信念が持続する傾向が確認された。実験がアルジェリア、ナイジェリア、南アフリカ、イギリスで行われたことや、国ごとに異なる話題を用いて検証しているため、世界的な傾向として一般化することは難しい。しかし、ファクトチェックの有効性がどの話題でも確認されていることを踏まえると、ファクトチェックが偽情報を押さえ込む可能性が示されている。

ファクトチェックそのものの影響力は徐々にではあるが、確認されつつある。一方で、そもそもファクトチェックによる偽情報の訂正情報が利用者によって回避される可能性があることは注意しなければならない。Tanakaら(2023)の研究において、自身が正しいと信じる偽情報を訂正するウェブリンクはクリックされない傾向が確認されている[335]。被験者に事前に偽情報を含んだトピックについて信じるか信じないかを選ばせ、偽情報を2つ以上信じた被験者が特定された。その後、この2つ以上の偽情報を信じる被験者に対して、その偽情報を否定する情報を含めたウェブリンクのリストを示し、偽情報への訂正情報をクリックするかどうか確認した。結果、自分が正しいと信じる偽情報の訂正情報を回避する傾向を示す被験者が43%確認され、それらの被験者のうちで正しいと信じる偽情報の訂正情報のリンクをクリックしたのはわずか7%であった。Tanakaらが指摘するように、偽情報を信じる人には訂正情報を回避する傾向があるため、単純に「誤りである」と発信しても回避される可能性がある。このことを踏まえ、ファクトチェックのような訂正情報が伝わるようなデザインを工夫する必要がある。

4.5.7 国内の調査・レポート

日本国内における調査・レポートからファクトチェックに関連する調査を抜粋して紹介する。

NHK放送文化研究所は積極的に国内のファクトチェックの動向をフォローしている。同研究所の調査から引用すると、例えば、2018年にファクトチェックを始めた琉球新報社と沖縄タイムスにインタビューを行っている。琉球新報社は2018年の沖縄県知事選挙から2024年2月末までに99本のファクトチェック記事を出し、同社の紙面およびウェブサイトの特設ページに掲載している。インタビューの中では、取り組みが特定の個人に集中しがちであること、自社へのチェックを要求する声とどう向き合っていくかが語られている。また、沖縄タイムスも2018年からファクトチェックを開始し、2023年11月までに18本の記事を掲載しているが、ファクトチェックにかかる労力がファクトチェックの実施にブレーキをかけていることが見て取れる[336]。これはテレビでも同様で、日本テレビのプロデューサーへのインタビューでは、『THEファクトチェック』という取材過程も含めた検証番組が好評を得たことが紹介されているが、そこでもファクトをひとつずつ確認する作業には労力がかかることが語られている[337]。

さらに同研究所が行った全国の新聞社とテレビ局74社を対象としたアンケート調査によると、回答があった22社のうちファクトチェックを日常的に行っていると回答したのは8社、行っていないと回答したのは14社であった。行っている8社ともにその理由として「報道機関の責任」を挙げている。次に、「読者・視聴者の信頼を得たい」、「読者・視聴者のニーズ」と続く。一方で、残りの14社が実施しない理由では、「人手不足」がもっとも多く、次に「知識・スキル不足」が挙げられる[338]。ファクトチェックを日常の業務の中でこなすには人員が足りていないことが同研究所の調査から見て取れる。

Innovation Nipponも2019年から「フェイクニュース」、偽情報・誤情報に関連する調査報告書を公開している。2022年のレポートではファクトチェックの有効性に関する報告がある[339]。2021年3月16日にTwitterに投稿された「菅元総理が打ったワクチンは偽物」というツイートに対する肯定的なツイートが474件投稿された。4月15日にこの情報を偽情報とするファクトチェック記事が公開されると、この情報を拡散しようとする4800件のツイートが確認できたとしている。また「ワクチンは不妊につながる」という偽情報に対して、当時の河野大臣が否定すると、大臣発言に関連するツイートが増加し、偽情報の投稿は減少した。

また、2023年の報告書では、ファクトチェックの認知度も調査しており、前述の傾向と類似し、ファクトチェックの認知度は低く、若い世代のほうが認知度が高い傾向が報告されている[340]。その中で興味深いのは、ファクトチェックに接した際の媒体である。ファクトチェックを認知しており、かつ、ファクトチェックを読んだことがある人に媒体を複数回答で尋ねると、もっとも選ばれた媒体はネットニュースであるが、次に多く選ばれた媒体はマスメディアである。ファクトチェックは主にネットメディアを中心に行われているが、マスメディアによって報道されることがファクトチェックの拡散に効果的であることを示唆するものとなっている。

モバイル社会研究所が行った調査によると、災害時の偽情報を見分ける自信がある人(「自信がある」+「やや自信がある」)が25%、4人に1人程度であった。若い世代、10代は36%、20代では31%と、自信ありと回答する割合が増えるが、それより上の世代は全体の割合より低くなる。この傾向は、情報全般においても大きく変わらない[341]。このような傾向があるのであれば、迅速なファクトチェックが求められてくるだろう。

[238] 総務省:インターネット上のフェイクニュースや偽情報への対策

[241] 中日新聞2022年10月19日

[242] 鳥取県作成「新型コロナ感染症に関連する全国で発生した主な事件」

[243] 放送倫理検証委員会決定第17号(2014年1月8日)

[244] 参議院総務委員会、平岡秀夫総務副大臣答弁(2010年11月26日)

[245] 国立国会図書館「放送番組の規制の在り方」(2007年10月25日)5頁(表1)参照

[246] 総務省「NHKクローズアップ現代に関する問題への対応について(厳重注意)」(2015年4月28日)

[248] 白書令和2年版、白書令和3年版、白書令和4年版、白書令和5年版

[249] 白書令和2年版、白書令和3年版、白書令和4年版、白書令和5年版

[250] 総務省・第1回プラットフォームサービスに関する研究会

[253] 第8回研究会、第9回研究会、第10回研究会、第11回研究会

[255] プラットフォームサービスに関する研究会 最終報告書

[256] プラットフォームサービスに関する研究会 第二次とりまとめ

[257] プラットフォームサービスに関する研究会 第二次とりまとめ

[258] プラットフォームサービスに関する研究会 第三次とりまとめ

[259] デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会

[260] セーファーインターネット協会・Disinformaiton対策フォーラム

[261] Disinformaiton対策フォーラム・開催報告

[262] Disinformaiton対策フォーラム・中間とりまとめ

[263] Disinformaiton対策フォーラム・シンポジウム

[264] Disinformaiton対策フォーラム・報告書

[265] セーファーインターネット協会・プレスリリース(2022年9月28日)

[266] 内閣官房・国家安全保障戦略(2022年12月16日)

[267] 内閣官房・官房長官記者会見(2023年4月14日)

[268] 外務省・報道発表(2023年6月22日)、報道発表(同年8月14日)

[269] 経済産業省・報道発表(2023年9月2日)

[270] 経済産業省・ALPS処理水の処分に係る対策の進捗と今後の取組について

[271] 外務省・広島AIプロセスに関するG7首脳声明(高度なAIシステムを開発する組織向けの広島プロセス国際行動規範)

[273] 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の公募情報(2024年1月29日)

[274] 厚生労働省・一般競争入札公告(2021年5月25日)

[275] セーファーインターネット協会・ワクチンデマ対策シンポジウム

[277] 湯淺墾道「米国連邦法によるディープフェイク規制―2021年度国防授権法とIOGAN法―」(2021年11月)

[278] AB-2098: An act to add Section 2270 to the Business and Professions Code, relating to healing arts

[279] 髙良幸哉「SNS上の医療フェイクニュース規制についての調査研究」

[280] AB-730: An act to amend, repeal, and add Section 35 of the Code of Civil Procedure, and to amend, add, and repeal Section 20010 of the Elections Code, relating to elections.

[281] 湯淺墾道「アメリカ選挙法におけるディープフェイク規制の動向」(2021年3月)

[282] SB-751: An act relating to the creation of a criminal offense for fabricating a deceptive video with intent to influence the outcome of an election.

[283] 国立国会図書館調査及び立法考査局「ドイツのSNS法 ―インターネット上の違法なコンテンツ対策―」(2018年12月)

[284] 三菱総合研究所「インターネット上の違法・有害情報を巡るドイツの動向について」(2022年6月)

[285] 国立国会図書館調査及び立法考査局「【フランス】情報操作との闘いに関する法律」(2019年4月)

[286] 三菱総合研究所「インターネット上の違法・有害情報を巡る独・仏の動向」(2021年3月)

[287] Tackling online disinformation : A European Approach

[288] 2022 Strengthened Code of Practice on Disinformation

[289] みずほリサーチ&テクノロジーズ「諸外国における偽・誤情報対策の動向について」(2023年)

[290] Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Single Market For Digital Services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act

[291] 野村総合研究所「EU DSA法(Digital Services Act)の概観」(2024年3月)

[292] 生貝直人「EUデジタルサービス法と偽・誤情報対策」(2023年12月)

[293] PROTECTION FROM ONLINE FALSEHOODS AND MANIPULATION ACT 2019

[294] 古賀慶「【インド太平洋地域のディスインフォメーション研究シリーズ Vol.4】シンガポールにおける「偽情報・誤情報」対策: POFMAとFICA」(2023年3月)

[295] 井原伸浩「POFMAにおける「虚偽の事実言明」の定義」

[297] 三菱総合研究所「英国及び東南アジアにおけるフェイクニュース及び偽情報への対策状況」(2019年)

マレーシア、偽ニュース対策法廃止へ 下院が再び可決(2019.10.9)

[298] 水谷瑛嗣郎「【インド太平洋地域のディスインフォメーション研究シリーズ Vol.5】韓国のフェイクニュース対策(中):韓国における言論法制度と対策の現状」(2023年5月)

[304] 三菱総合研究所「英国及び東南アジアにおけるフェイクニュース及び偽情報への対策状況」(2019年)

[305] 陳徳頴「台湾における偽情報の対策および現況」(2023年)

[306] https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/factcheck?hl=ja

[307] https://toolbox.google.com/factcheck/explorer/search/bill gates;hl=ja

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXYuDvosdAxwXc8-3MlmBvsYwykKrGJrt

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXYuDvosdAxwzjEmU_SyKbQl258qRtYaC

https://www.facebook.com/formedia/blog/third-party-fact-checking-how-it-works

https://www.facebook.com/formedia/mjp/programs/third-party-fact-checking/partner-map

https://www.facebook.com/business/help/341102040382165

https://www.facebook.com/business/help/2593586717571940

[314] フェイスブック ロシア発偽情報、米国で1億2600万人に届いたと 2017年10月31日 https://www.bbc.com/japanese/41813184

Helping to Protect the 2020 US Elections | Meta https://about.fb.com/news/2019/10/update-on-election-integrity-efforts/

[315] Meta and IFCN Announce Grant Program to Combat Climate Related Misinformation

https://www.facebook.com/formedia/blog/climate-misinformation-grant

[316] WhatsApp, IFCN announce grant program to fight misinformation | Meta Journalism Project

https://www.facebook.com/formedia/blog/ifcn+whatsapp_integrity_fund

https://www.facebook.com/formedia/blog/third-party-fact-checking-industry-investments

[318] みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社「令和3年度 国内外における偽情報に関する意識調査 -報告書- (概要資料)」https://www.soumu.go.jp/main_content/000820953.pdf

[319] 「聞いたことがある」13%、「なんとなく内容や意味を知っている」43%、「内容や意味について具体的に知っている」38.7%の合計。

[320]「聞いたことがある」18%、「なんとなく内容や意味を知っている」18.4%、「内容や意味について具体的に知っている」10.2%の合計。

[321] https://www.soumu.go.jp/main_content/000820953.pdf (P.14 調査結果(1-7)用語の認知度)

[322] American Press Institute, April 2015, “New studies on political fact-checking: Growing, influential; but less popular among GOP readers” アクセス:2024年3月12日 https://www.americanpressinstitute.org/fact-checking-project/new-research-on-political-fact-checking-growing-and-influential-but-partisanship-is-a-factor/

[323] APIの報告ページにある”The Growth of Fact Checking”から調査結果のレポートが確認できる。Graves, L., Myhan,B., and Reifler, J. 2015. “The Diusion of Fact-checking: Understanding the growth of a journalistic innovation” https://americanpressinstitute.org/wp-content/uploads/2015/04/The-Growth-of-Fact-Checking.pdf

[324] Vargo, Chris J., Lei Guo, and Michelle A. Amazeen. 2017. “The Agenda-Setting Power of Fake News: A Big Data Analysis of the Online Media Landscape from 2014 to 2016.” New Media & Society 20 (9)

[325] Amazeen, Michelle A. 2016. “Checking the Fact-Checkers in 2008: Predicting Political Ad Scrutiny and Assessing Consistency”. Journal of Political Marketing 15 (4): 433–464. https://doi.org/10.1080/15377857.2014.959691

[326] Lee, Sian, Aiping Xiong, Haeseung Seo, and Dongwon Lee. 2023. ” ‘Fact-Checking’ Fact Checkers: A Data-Driven Approach.” Harvard Kennedy School Misinformation Review, October. https://doi.org/10.37016/mr-2020-126

[327] Soroush Vosoughi et al. 2018, “The spread of true and false news online” Science 359, 1146-1151 https://doi.org/10.1126/science.aap9559

[328] エンゲージメントとは、「いいね」やシェア、コメント、リンクのクリックなどの行動のことであり、ここではその総数をカウントしていると思われる。

[329] BuzzFeed Japan and Craig Silverman. 2016. 「米大統領選の終盤、Facebook上では偽ニュースが本物を逆転した」. BuzzFeed News. 2016年11月20日. アクセス:2024年3月14日 https://www.buzzfeed.com/jp/bfjapan/fakenews-facebook

[330] Bateman, Jon, and Dean Jackson. 2024. “Countering Disinformation Effectively: An Evidence-Based Policy Guide.” Carnegie. https://carnegieendowment.org/2024/01/31/countering-disinformation-effectively-evidence-based-policy-guide-pub-91476

[331] Nyhan, Brendan, Ethan Porter, Jason Reifler, and Thomas J. Wood. 2020 “Taking fact-checks literally but not seriously? The effects of journalistic fact-checking on factual beliefs and candidate favorability.” Political behavior 42: 939-960.

[332] Nyhan, Brendan, and Jason Reifler. 2010. “When Corrections Fail: The Persistence of Political Misperceptions”. Political Behavior 32 (2): 303–30. https://doi.org/10.1007/s11109-010-9112-2

[333] Wood, Thomas andとEthan Porter. 2019. “The Elusive Backfire Effect: Mass Attitudes’ Steadfast Factual Adherence”. Political Behavior 41 (1): 135–63. https://doi.org/10.1007/s11109-018-9443-y

[334] Porter, Ethan, and Thomas J. Wood. 2021. “The global effectiveness of fact-checking: Evidence from simultaneous experiments in Argentina, Nigeria, South Africa, and the United Kingdom.” Proceedings of the National Academy of Sciences 118 (37).

[335] Tanaka, Yuko, Miwa Inuzuka, Hiromi Arai, Yoichi Takahashi, Minao Kukita, and Kentaro Inui. 2023. “Who Does Not Benefit from Fact-checking Websites? A Psychological Characteristic Predicts the Selective Avoidance of Clicking Uncongenial Facts.” In Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, pp. 1-17.

[336] 日本放送協会. 2023年12月15日.「国内メディアによる『ファクトチェック』①(新聞)【研究員の視点】#517」. NHK文研. アクセス:2024年3月14日. https://www.nhk.or.jp/bunken-blog/500/490243.html

[337] 日本放送協会. 2023年12月22日. 「国内メディアによる『ファクトチェック』②(テレビ)【研究員の視点】#519」. NHK文研. アクセス:2024年3月14日. https://www.nhk.or.jp/bunken-blog/500/490452.html

[338] 日本放送協会. 2023年12月8日. 「新聞・テレビ各社の『ファクトチェック』実施状況アンケート【研究員の視点】#515」. NHK文研. アクセス:2024年3月14日. https://www.nhk.or.jp/bunken-blog/500/490070.html

[339] 国際大学グローバル・コミュニケーション・センター.2022年4月.『わが国における偽・誤情報の実態の把握と社会的対処の見当—政治・コロナワクチン等の偽・誤情報の実証分析—』アクセス:2024年3月20日.https://www.glocom.ac.jp/wp-content/uploads/2022/04/2021IN_report_digest.pdf

[340] 国際大学グローバル・コミュニケーション・センター.2023年5月.『偽・誤情報、陰謀論の実態と求められる対策』アクセス:2024年3月20日.https://www.glocom.ac.jp/wp-content/uploads/2023/05/2022IN_report_full_FN.pdf

[341] NTTドコモ モバイル社会研究所「【防災】災害時のフェイクニュース・デマなど偽情報を見分ける自信がない約7割」. 2023年12月7日. アクセス:2024年3月14日. https://www.moba-ken.jp/project/disaster/disaster20231207.html#a01

第3章「日本のファクトチェック活動」へ戻る 第5章「FIJのファクトチェック支援システム」へ進む