記載の情報は基本的に2024年3月時点のものです。

出典のウェブサイトは、特記なき限り2024年6月時点の内容をもとにしています。

- 目次

1.1 ファクトチェックとは

| 「ファクトチェック」(fact-checking)とは、言説・情報の内容が事実に基づいているかどうか、正確かどうかを調査し検証した結果を発表する営みをいう。さまざまな誤情報(misinformation)・偽情報(disinformation)について人々に注意を喚起する役割を果たしている。 |

ファクトチェックの起源は、1920年代にアメリカの雑誌を発行する出版社が、印刷前に事実の誤りがないかどうかをチェックする専門職としてファクトチェッカーを置いたこととされている。記事公開前にメディア内部でチェックする仕組みは、それをファクトチェックと呼ぶかどうかは別として、多くのメディアが何らかの形で設けている。

ここで取り上げるファクトチェックとは、そうした内部的な事前チェックではなく、すでに公表されて社会に広がっている言説・情報の真偽を、発信者とは無関係の外部の第三者が検証し、その結果を人々に周知する活動である。

訳語としては、内部的な事前チェックを「事実確認」と区別して、第三者によるファクトチェックを「真偽検証」と表記することもあるが[1]、「事実検証」という表記が使われることもあり、必ずしも定まっていない。

いずれにせよ、そうした営みは、インターネットが普及し始めた1990年代からアメリカを中心に広がり始め、近年、世界各国でファクトチェックを担う組織やメディアが増えている[2]。背景に、情報発信手段の多様化に伴い、影響力を強めた偽情報・誤情報に対する社会的関心の高まりがある。

本稿では、現在主流となっているファクトチェックの特徴を整理する。

図1-1 米国Duke Reporters’ Labのファクトチェックサイトマップ

1.1.1 ファクトチェックの対象

ファクトチェックは、文字通り、ファクト(事実)に基づいているかどうかという観点から、ある情報の内容をチェック(点検)することである。あるオピニオン(意見)についてそれが正しいかどうかを判断することではない。

したがって、ファクトチェックの対象は、原則として、ファクト(事実)に関する言説・情報となる。端的にいえば「事実言明」(factual statement)である。

主に、現在または過去の事実に関する文章(テキスト、音声を問わず、言語で表されたもの)がファクトチェックの対象となるが、画像や動画などのコンテンツも、文脈情報を通じて受け手に対して一定の事実についての印象(誤解や誤認)を与えるものであれば対象となる。

1.1.2 ファクトチェック対象の選定

世の中には多くの言説・情報が溢れている。現実のファクトチェック活動ではその全てを検証することはできず、必然的に、ファクトチェックの必要性の高いものを選び出すプロセスを伴う。

きっかけには、ファクトチェッカーが誤情報と疑われるものを自ら発見したり、一般市民からのリクエストに応じたり、企業の依頼に基づいたりといった様々なルートがある。

いずれにしても、その真偽が容易に判別できない言説・情報のうち、社会的重要性や影響などを踏まえて「ファクトチェックするに値する」とファクトチェッカーが判断したものを取り上げることが一般的である。

1.1.3 ファクトチェックの判定(レーティング)

ファクトチェックの結果、その言説・情報の内容が事実に基づいていない場合は「誤り」あるいは「不正確」などと判定し、それを公表することがある。これを「レーティング」(rating)という。

レーティングをマークやアイコンなどでわかりやすく表現することがファクトチェックの一つの特色になっている[3] 。

レーティングを明示しない組織もあるので、ファクトチェックにおいてレーティングの明示が不可欠というわけではない。明示しないときは、記事の文中で何らかの判定、結論を示すことになる。

1.1.4 ファクトチェックの基本原則

ファクトチェックは、特定の立場を擁護することや、それと異なる立場を批判することを目的とするものではない。特定の立場から離れて、客観的な事実に基づいているかどうかを公正に検証する営みである。

世界各国の主要なファクトチェック組織の連携団体である国際ファクトチェックネットワーク(International Fact Checking Network=IFCN)は、ファクトチェック綱領(code of principles)として5大原則を掲げている[4]。

不偏不党・公正性(nonpartisanship and fairness)

情報源の透明性(transparency of sources)

財源と組織の透明性(transparency of funding and organization)

方法論の透明性(transparency of methodology)

| IFCNファクトチェック綱領(IFCN Code of Principles)抄訳

① 不偏不党・公平性(Nonpartisanship and Fairness) ② 情報源の透明性(Transparency of Sources) ③ 財源と組織の透明性(Transparency of Funding and Organization) ④ 方法論の透明性(Transparency of Methodology) ⑤ オープンで誠実な訂正(Open and Honest Corrections) |

現在主流となっているファクトチェック活動は、IFCNに加盟しているかどうかにかかわらず、この基本原則を踏まえて行うことが望ましいとされる。だが、現実には、党派的な目的をもった“ファクトチェック”と称する活動も存在する。

典型的なものとして、選挙において特定の候補者あるいは政党が、対立陣営から発せられる言説を“ファクトチェック”して公開する、といったケースである。

また、そこまで露骨に党派的なものでなくても、IFCNの5大原則をすべて十分満たすにはハードルが高く、いずれかが不十分な組織、活動も少なくない。

1.1.5 ファクトチェックの機能・役割

世の中に広がっている言説・情報の中には、それが事実に基づいていないものであっても容易に見破れないものも少なくない。ファクトチェックには、多忙な人々の代わりに事実かどうかを調べ、より多くの偽情報・誤情報を可視化し、事実を見極めるための判断材料を社会的にシェアする機能がある。

ファクトチェックは慎重な調査を経て、根拠も明示するため、誤りは起きにくいが、完全無謬なものではない。

ファクトチェックの結果が信用できるかどうかは、最終的に、人々の判断に委ねられる。ファクトチェックも批判と検証の対象となる可能性があり、真実の最終裁定を行うものではない。

1.2 近年の偽情報・誤情報問題

1.2.1 アメリカ大統領選挙

2020年11月のアメリカ合衆国大統領選挙では、敗れたトランプ候補の主張に呼応するかたちで「選挙は不正」などと謀略を主張する根拠不明の情報がSNS上で大量に流通した。こうした主張の多くは複数のファクトチェッカーにより「根拠なし・誤り」などと判定され[5]、全米各地の裁判所や連邦最高裁で争われたトランプ陣営による選挙不正の訴えは悉く退けられた[6]。

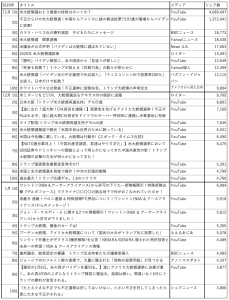

選挙の不正に言及した同様の言説は日本でも数多く確認できる。SNS分析ツール「BuzzSumo」で「大統領選」というキーワードで検索し、2020年11月から2021年1月16日までの期間にシェアされていたコンテンツを抽出した結果[7]によれば、公式に配信された一般ニュース記事より個人やまとめサイトの配信コンテンツの方がより多くシェアされていた。11月のシェア数の1位と2位は個人によるYouTube動画で、いずれも選挙不正の存在に肯定的な内容であった。各月のシェア上位10件において、一般ニュース記事以外の記事や動画はほぼ選挙不正の主張を支持する内容であり、うちYouTube動画が18件と過半を占めた。

1月の上位にはトランプ支持者に広く共有されている陰謀論、いわゆる「Qアノン」のコンテンツも確認された[8]。「Qアノン」の出現とこれを強固に支持する層の存在は、前回2016年の大統領選挙を境とする「フェイクニュース」の時代を象徴するものとして今後も注目される。

表1-1 SNSでのシェアが多かった米大統領選関係のニュース、ブログ記事、動画コンテンツ

(月別、10位まで、BuzzSumoで調査)

1.2.2 新型コロナウイルス感染症

▼パンデミックとインフォデミック

2019年の年末に中国・武漢で発生したとされる新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)は、2020年前半のうちに国境を越えて伝播し、感染症が世界的規模で流行する「パンデミック」を引き起こした。ワクチンの開発やウイルス自体の変容などによって社会的な混乱は落ち着きつつあるものの、4年以上が経過した2024年3月現在においても、感染症の完全な制御には至っていない。

新型コロナパンデミックは、インターネットが生活に浸透し、ソーシャルメディアによって人々がつながった現代社会において、我々が初めて直面した世界規模の危機だったといえる。ソーシャルメディアには、新型コロナに関する有益な情報が数多く投稿された。その一方で、誤った情報や陰謀論も拡散されることとなった。偽情報・誤情報はネット上の投稿だけでなく、政治家の発言などによっても広まった。このような情報の氾濫は「インフォデミック」と呼ばれ、国際機関や報道機関、ソーシャルメディア事業者が対応に追われた。感染症情報は多くの人に必要とされ、瞬時に拡散される一方で、それらを検証する作業は、医学などの専門的知識が必要とされるなど、困難を伴った。誤情報のなかには、健康や生命を損ないかねない重大なものもあった。インフォデミックもまた、新型コロナウイルスがもたらした世界規模の危機であった。

▼ファクトチェックの動き

WHOは2020年1月末までに「Myth busters」と題する誤情報否定サイトを開設した[9]。2月2日の報告書では「新型コロナの流行と対応においては大規模な“インフォデミック”――正確なもの不正確なものも含めた情報の氾濫――が伴い、人々が必要なときに、信用に足る情報源や信頼できる助言を見つけることが困難になっている」として、24時間体制で流言の特定と反証にあたる姿勢を示した[10]。

また、FactCheck.orgなどのファクトチェック組織やAFP通信などのメディアはファクトチェックに取り組んだ。IFCNは、世界各国のファクトチェッカーが参加する「#CoronaVirusFacts アライアンス」を立ち上げ[11]、新型コロナに関するファクトチェックのデータベースサイトを開設した[12]。

日本においても、BuzzFeed JapanやNHK、毎日新聞などの報道機関がファクトチェックを実施した。ファクトチェックの普及団体であるファクトチェック・イニシアティブ(FIJ)は、これらの国内メディア、および海外メディアによるファクトチェック結果を一覧できる「新型コロナウイルス特設サイト」を開設した[13]。前述の#CoronaVirusFacts アライアンスにも、日本からBuzzFeed JapanとInFactが参加している。

パンデミック下で発信された偽情報・誤情報は多岐にわたるため、すべてを把握することは困難だが、ここでは代表的な言説を選び、類型に分けて紹介する。

▼中国に関する言説

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の中国国内の患者数は、2019年12月31日にWHOへ発生が報告されてから2020年1月29日までの間に6000人あまりに達した[14]。

日本では、1月の段階から中国に関する不正確な情報が流通し、ファクトチェックの対象となった。たとえば「武漢で人民解放軍が出動した」[15]、「武漢からの観光客が関西国際空港で発熱したが、検査前に逃走した」[16]、「遺体を燃やすと出る亜硫酸ガス 武漢上空で大量検出…およそ1万4000体分か」[17]、「中国が感染症に“日本肺炎”と名付けて広めようとしている」[18]といった内容だ。

ウイルスの起源については様々な議論がある。中国・武漢の卸売市場で発生したと言われてきたが、「武漢ウイルス研究所」からの流出説についても、米国連邦捜査局(FBI)長官がその可能性に言及する[19]など真偽の判断が難しい状況にある。

▼ウイルスの特性や感染対策に関する言説

「コロナウイルスは熱に弱く、お湯を飲むと感染予防になる」[20]、「特定の食材や薬品の摂取、特定の行動(緑茶[21]、ビタミンD[22]、ニンニクや熱い風呂[23]など)がウイルスに効く」など、根拠のない、または誤った情報が流された。新型コロナ感染症の治療に抗寄生虫薬イベルメクチンが有効であるとの説は世界各国で広範に流布されたが、効果は確認されなかった[24]。日本では名古屋市の河村たかし市長[25]などが言及した。

大阪府の吉村洋文知事は2020年8月4日の記者会見で、「嘘みたいなほんとの話で(中略)この(ポビドンヨードを含む)うがい薬を使ってうがいをすることによってコロナに効くのではないかという研究が出ました」と発言し、ドラッグストアなどでうがい薬の売り切れが相次いだ。この発言は医療関係者から根拠薄弱であるとの指摘を受けた[26]。

アメリカでは2020年8月時点で、メタノール等の消毒剤の飲用を勧めるといった感染症治療をめぐる偽情報によって、約5800人が病院に搬送され、800人以上が死亡したという[27]。同年4月には、ドナルド・トランプ大統領が、患者の治療法として消毒剤の注射を提案する旨の発言をしていた[28]。

▼日本国内の感染状況に関する言説

2020年1月16日に国内初の感染者が確認されて以降、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」内での集団感染を経て、3月末までに国内の累計感染者数は2100人を超えた[29]。

ソーシャルメディアなどでは、特定の地域や店舗における感染者の発生を伝える偽情報・誤情報が拡散され、風評被害が発生した[30]。感染者として特定の個人が名指しされ、非難されるケースもあった[31]。

ほかにも、「実際の死者数は公表値より多い」という言説[32]、不正確な感染者数を伝える投稿[33]、「感染者のうち日本人は半分もいない」として日本人優先の治療を求める言説[34]などが確認された。

▼経済や政策に関する言説

国内の感染者数が急増し、マスクの供給不足が深刻化するなかで、「トイレットペーパーも不足する」旨の根拠のない情報がソーシャルメディアで拡散され、実際に各地の店舗でトイレットペーパーが売り切れる事態が発生した。さらに、これらの情報が根拠薄弱であると否定する報道も、トイレットペーパーの買いだめが加速する要因になった可能性が指摘されている[35]。

そのほか、「4月1日からロックダウンという発表があるとのこと」[36]、「山口県の企業がマスク(アベノマスク)製造を受注」[37]などの政府・自治体の政策に関する偽情報・誤情報や、「こんな時に野党が審議拒否」[38]などの政党・政治家に関する偽情報・誤情報が確認された。

▼ウイルスの危険性を軽視する言説、反自粛言説

「コロナはただの風邪」論など、感染症の危険性を低く見積もり、外出の制限や自粛、マスク着用などは不要だとする言説がみられた。ブラジルのジャイル・ボルソナロ大統領もこの立場をとり、「雨みたいなもので、みんながかかる」「(死者数増加は)ウイルスのせいではなく別のことが原因」と発言[39]。ウイルスの封じ込めよりも経済活動を優先させた[40]。2022年7月時点で、新型コロナによるブラジル国内の死者は67万人を超えた[41]。

日本では、これらの言説に対して、致死率の高さや後遺症の深刻さを指摘して「コロナはただの風邪ではない」と報じるメディアもあった[42]。

▼反ワクチン言説、反マスク言説

新型コロナウイルスのワクチンは、ファイザー社製が2020年12月にイギリスとアメリカで承認され、接種が開始された[43]。日本では2021年2月から医療従事者を対象とした接種が始まり、4月には対象が一般の高齢者へと拡大された[44]。

主に使用されたmRNAワクチンが、このとき初めて実用化されたものであったこともあり、効果や安全性を疑問視する言説が拡大した。ワクチンをめぐる誤情報は、「治験が終わっていないので安全性が確認されていない」というもの[45]、「不妊の原因になる」というもの[46]、「人体の遺伝子が組み換えられる」というもの[47]、「接種後に大量の死者が出た」というもの[48]、「(感染予防や重症化予防などに)効果がない[49] / 効果を示すデータがない[50]」というもの、「ワクチンにはマイクロチップが入れられている」というもの[51]など多岐にわたる。これらは各国の公的機関や報道機関、ファクトチェッカーによって検証・反証された。

新型コロナワクチンに関する偽情報・誤情報は、一般市民だけでなく、政治家などの公人や著名人などによっても発信された。

鳩山由紀夫元首相は2022年7月、Twitter(現X)に「WHOがワクチンを打った人の方が打たない人より3倍入院する確率が高いことを認めたとのこと」などと投稿した[52]。鳩山の投稿は毎日新聞やBuzzFeed Japanによりファクトチェックされ、誤りと評価された[53]。

原口一博衆院議員(立憲民主党)と神谷宗幣参院議員(参政党)は2023年8月、街頭演説において「このワクチンで癌が増えてる」(原口)、「そもそもウイルスからおかしい」(神谷)、「いま神谷さんが言ったように、ウイルスが先にあるんじゃないんだと。ワクチンが先にあって(中略)ワクチンを売らんがためにウイルスを作ってるんだと。こういうことがわかったわけです」(原口)などと発言した。立憲民主党の岡田幹事長はこれらの発言を受けて、原口を口頭注意した[54]。

医師や医療関係者がワクチンに関する誤情報を流した例も確認された[55]。

また、マスク懐疑論も根強い。パンデミック初期にWHOが発表した、マスク着用の必要はないとの認識について、これを根拠にマスクの効果を否定する言説がある。しかし、WHOはこれらの認識をのちに転換し、マスク着用を推奨している[56]。FactCheck.orgも米国疾病予防管理センター(CDC)などの研究を示して、マスク懐疑論を否定している[57]。

そのほか、ソーシャルメディア上の、アンソニー・ファウチ(元米大統領首席医療顧問)が「マスクは10%のわずかな効果しかない」と発言したという投稿や「マスクをすればするほど感染しやすい」という投稿がファクトチェックされ、それぞれ不正確[58]、およびミスリード[59]と判断された。

1.2.3 国内における災害時の偽情報・誤情報

心理学者のG.W.オルポートとL.ポストマンは『デマの心理学』のなかで「デマの流布量は当事者に対する問題の重要さと、その論題についての証拠のあいまいさとの積に比例する」と述べている[60]。災害時は、デマが広がりやすい典型的な状況といえる。

ここでは、2016年以降の災害時における主な偽情報・誤情報の事例を取り上げる。

▼熊本地震

2016年4月に発生した熊本地震では、Twitterに複数の偽情報・誤情報が投稿された。なかでも注目を集めたのは「動物園からライオンが放たれた」というツイートで[61]、のちに投稿者が偽計業務妨害の疑いで逮捕される事態となった(その後、不起訴処分[62])。

中村(2017)[63]が被災地域の住人を対象に実施したウェブ調査によると、「ライオンが放たれた」を聞いた人は54%(54人)。このうち口づてが48.1%、ネットニュースが46.3%だった。

学生ボランティアによるSNS上のデマの監視活動も実施された。熊本県内の学生で構成される団体「KC3」は、「ライオンが放たれた」のデマを発見して県警に報告した。KC3は以前からネット犯罪などに対する監視活動を行っており、熊本地震以降の震災時にもTwitterにおけるサイバーパトロールを強化したという[64]。

図1-2 熊本地震の際に投稿された「ライオンデマ」[65]

熊本地震ではこのほかにも、イオンモールで火災が発生したというデマや、余震に関する無根拠な情報などの流布が確認されている[66]。

一方で、震災時のSNSにおけるこれらの偽情報・誤情報に対して、メディアが十分な検証・打ち消し報道を行っていないとの指摘もある。藤代・松下・小笠原(2018)[67]が熊本日日新聞の記者へのインタビュー調査で、Twitter上の誤情報を記事にしなかった理由を尋ねたところ、「Twitter上で市内の橋が落ちたという情報を見て、確認に行ったが記事にはしていない。橋が落ちていればニュースになるが、落ちていなければニュースにならないという判断だった」との回答を得たという[68]。

▼大阪府北部地震

2018年6月に発生した大阪府北部地震でも偽情報・誤情報が流れた。特にインターネット上で拡散した情報は「シマウマが逃げた」というものであった[69]。大阪府は公式サイトのトップページに「地震のあと、SNSでは実際に起こっていない事故など、事実と異なる情報が発信、拡散されています。情報の発信元にはご注意いただき、信頼できる情報かどうか十分に確認をしてください。また、未確認の情報をむやみに拡散しないでください」と掲示し、注意喚起した[70]。

図1-3 大阪府庁のトップページ( 2018年6月19日のウェブアーカイブより)

熊本地震を経験した熊本市の大西一史市長も、Twitterで「未確認の情報をむやみにリツイートせず、情報の真偽を確かめてから責任をもってツイートして下さい」と呼びかけた[71]。

▼西日本豪雨(平成30年7月豪雨)

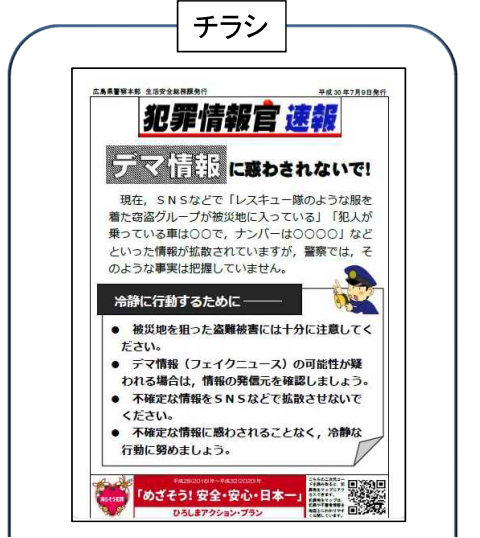

2018年6月末~7月初めにかけて西日本を中心に死者260名以上を含む甚大な被害を発生させた西日本豪雨では、「レスキュー隊のような服を着た窃盗グループが被災地に入っている」といったデマが拡散された[72]。

広島県警察本部は「犯罪情報官速報 デマ情報に惑わされないで!」と題したチラシをTwitterや公式サイトに掲載し、「この情報を、掲示・回覧・チラシ配布・朝礼・口コミ等で広報していただきますようお願いいたします」と呼びかけた[73]。

図1-4 広島県警察本部生活安全総務課Twitterより

▼北海道胆振東部地震

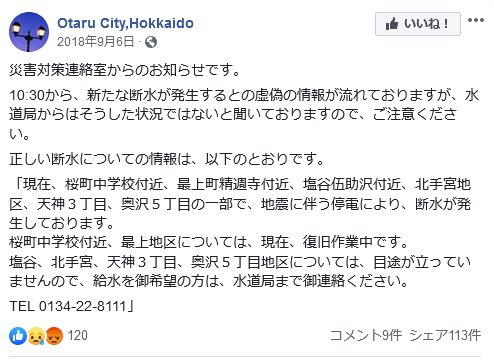

2018年9月の北海道胆振東部地震では、「大規模な断水が始まる」「自衛隊の方からの今来た情報です。地響きが鳴ってるそうなので、大きい地震が来る可能性が高い」などの偽情報・誤情報が拡散した[74]。

小樽市役所などは公式SNSアカウントで、「新たな断水が発生するとの虚偽の情報」を打ち消す情報発信を行った[75]。

図1-5 小樽市役所のFacebookより

北海道警察本部の発表資料によれば、「SNS上におけるサイバーパトロールにおいて200件以上の流言飛語を把握(9月末現在)」し、「関係機関への情報発信」を行った[76]。北海道警察では「北海道警察災害警備計画」の中で「災害に乗じたサイバー攻撃に関する情報収集、インターネット上等における不確かな情報や道民の不安をいたずらに煽る流言飛語の把握に努めるものとする」としている[77]。

なお当時は、発電所の停止により北海道全域が停電したことで、被災地域の情報アクセスは極度に制限される状況であった。NHKは地震発生の約3時間後から、ニュース番組内で「NHKが報道する災害情報をSNSなどで北海道の人たちに伝えてほしい」という呼びかけを行った[78]。

また、5か月後の2019年2月22日に最大震度6弱の余震が発生した際にも、北海道警察防犯情報発信室がTwitterで、「本震が来るらしい」「○○から聞いた」という不確定情報への注意喚起を行っている[79]。

▼静岡水害(台風15号)

2022年9月には豪雨災害に便乗して、生成AIを悪用した偽の画像が投稿され、大きな注目を集めた。投稿には「ドローンで撮影された静岡県の水害」という文章とともに水没した住宅街の写真が添付されていた。

図1-6 Twitterに投稿された生成AIによる偽画像[80]

この画像について、BuzzFeed Japanは当日中にファクトチェック記事を公開し、「AI生成画像の特徴がみられる」として注意を呼びかけた[81]。その後、投稿者が画像生成AIのStable Diffusionで出力したものであると認めたこともあり、新聞やテレビなど各種メディアで取り上げられ[82]、内閣官房長官会見でも言及されることとなった[83]。

▼能登半島地震

2024年1月の能登半島地震の際は、X(旧Twitter)において報酬を目当てに偽情報を投稿する、いわゆる「インプレゾンビ」が続出し、問題となった。

発災当日からXには、過去の災害の動画像を今回の震災のものであると偽る投稿や、「閉じ込められて逃げられない」といった虚偽の救助要請、震災関連の報道やハッシュタグに無関係な内容の投稿・リプライ(返信)を付ける行為などが相次いだ[84]。虚偽の救助要請に書かれていた住所に、実際に警察や消防が出動したケースもあった[85]。多くの虚偽投稿にはXの有料会員であることを示す青色の認証マークが表示されていた[86]。

Xは2023年7月に、有料会員が投稿のインプレッション(閲覧数やリポストなどの反応数)に応じて収入を得ることができる「クリエイター広告収益分配プログラム」を開始していた。能登半島地震に関する偽情報は、パキスタンやバングラデシュ、ナイジェリアなどの発展途上国から投稿されたものも多く、注目を集めて金を稼ぐ目的で発信されていたものとみられる[87]。これらの、収益を得るために偽情報の発信や無意味な内容の投稿を行うXの有料会員は「インプレゾンビ」と呼ばれることとなった。

能登半島地震ではほかにも、人工地震であるとの誤った情報[88]や、被災地に外国人窃盗団が出没したというデマ[89]がSNSに投稿された。これらの偽情報・誤情報は、過去の震災時にも累次確認されてきたものであり[90]、今後の災害においても警戒する必要がある。

[1]「FIJのガイドライン」 https://fij.info/introduction/guideline

[2] Duke Reporters’ Lab “a database of global fact-checking sites” https://reporterslab.org/fact-checking/

[3] Daniel Funke “From Pants on Fire to Pinocchio: All the ways that fact-checkers rate claims” Poynter 2019.6.18 https://www.poynter.org/fact-checking/2019/from-pants-on-fire-to-pinocchio-all-the-ways-that-fact-checkers-rate-claims/

[4] IFCN fact-checkers’ code of principles https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/、

Code of Principles日本語訳(FIJ)https://fij.info/introduction/ifcn-code

[5] 判定事例

Daniel Funke “Fact-checking false claims about the 2020 election” Politifact 2020.11.19 https://www.politifact.com/article/2020/nov/20/fact-checking-false-claims-about-2020-election/

BBC NEWS Reality Check team “US election 2020: Fact-checking Trump team’s main fraud claims” 2020.11.23 https://www.bbc.com/news/election-us-2020-55016029

大船怜「《週刊》ネット上の情報検証まとめ〜米大統領選 特別編(Vol.58/2020.11.13)」 InFact 2020年11月13日 https://infact.press/2020/11/post-9521/

[6] 「トランプ側の一連の訴訟の結果は1勝61敗。1勝はペンシルベニア州の郵便投票で身分証明に問題のあった一部票の隔離を命じたもので、全体の選挙結果には何ら影響はなかった」

園田耕司「無理筋だった『選挙を盗まれた』 狂ったトランプの目算」 朝日新聞 2021年7月4日

https://www.asahi.com/articles/ASP714GYKP6QUHBI00Y.html

[7] 瀬川至朗「人類はフェイクニュースに負けるのか/『大統領選』に関してシェアされたコンテンツトップ10」Voice 2021年3月号

[8] 「ジョン・F・ケネディ・Jrに関する2つの情報開示」https://www.youtube.com/watch?v=dOJFAoSTNow (再生不可)

[9] https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

※「Wayback Machine」によると、Myth bustersのページは1月29日時点の存在が確認できる。

[10] https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200202-sitrep-13-ncov-v3.pdf

[11] https://www.poynter.org/coronavirusfactsalliance/

※2024年3月20日時点で、99のメディア・組織が参加している。

[12] https://www.poynter.org/ifcn-covid-19-misinformation/

※日本に関連する偽情報・誤情報についても、各国のメディアによるファクトチェックが実施され、データベースに掲載されている。

[13] https://fij.info/coronavirus-feature

[14] https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200129/k10012263531000.html

[15] https://web.archive.org/web/20231020033445/https://www.nhk.or.jp/seikatsu-blog/400/431752.html(ウェブアーカイブ)

[16] https://www.buzzfeed.com/jp/kotahatachi/unknown-cause-china

https://mainichi.jp/articles/20200124/k00/00m/040/162000c

https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2001/30/news042.html

[17] https://www.buzzfeed.com/jp/kotahatachi/unknown-cause-china-11

https://infact.press/2020/02/post-4843/

https://mainichi.jp/articles/20200218/k00/00m/030/149000c

[18] https://www.buzzfeed.com/jp/kotahatachi/unknown-cause-china-19

https://www.huffingtonpost.jp/entry/wudu_jp_5e5f0300c5b6732f50e9db2a

[19] https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-64822222

[20] https://www.huffingtonpost.jp/entry/hot-water_jp_5e54987fc5b66729cf6120e9

https://www.nishinippon.co.jp/item/n/586997/

https://www.buzzfeed.com/jp/kotahatachi/unknown-cause-china-15

[21] https://infact.press/2020/04/post-5664/

[22] https://www.buzzfeed.com/jp/kensukeseya/corona-d-c

[23] https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-51797050

[24] https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-58838971

[25] https://www.buzzfeed.com/jp/kotahatachi/kawamura-nagoya-covid19-ivermectin-2

[26] https://www.buzzfeed.com/jp/naokoiwanaga/covid-19-povidone-iodine

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200805/k10012552251000.html

[27] https://www.bbc.com/japanese/53760917

[28] https://www.bbc.com/japanese/52408092

[29] https://www.asahi.com/special/corona/japan-yearly/

[30] https://mainichi.jp/articles/20200131/k00/00m/040/280000c

https://www.topics.or.jp/articles/-/319639

https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1105837.html

[31] https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200403/k10012365471000.html

[32] https://mainichi.jp/articles/20200330/k00/00m/040/269000c

[33] https://www.j-cast.com/2020/06/03387205.html?p=all

[34] https://infact.press/2020/05/post-5821/

[35] https://www.nhk.or.jp/bunken/research/domestic/pdf/20200701_8.pdf

Iizuka R, Toriumi F, Nishiguchi M, Takano M, and Yoshida M. 2022. “Impact of correcting misinformation on social disruption.” PLoS ONE 17(4): e0265734. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265734

[36] https://www.ntv.co.jp/news_covid19/static/20200331_01.html

[37] https://mainichi.jp/articles/20200402/k00/00m/010/165000c

[38] https://www.buzzfeed.com/jp/kotahatachi/emergency-declaration-5

[39] https://www.asahi.com/articles/ASN7804XJN76UHBI02J.html

[40] https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211029/k10013322001000.html

[41] https://www.reuters.com/graphics/world-coronavirus-tracker-and-maps/ja/countries-and-territories/brazil/

[42] https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/22391?display=1

https://www.asahi.com/articles/ASR1X5F5CR1XTIPE00M.html

[43] https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201228/k10012787751000.html

[44] https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine_supply.html

[45] https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0082.html

https://news.yahoo.co.jp/articles/ae7adca308a434795e1e54ecf1428a87f0bb595b

https://www.nhk.or.jp/bunken-blog/500/460369.html

※上記のNHK放送文化研究所の調査データによると、「治験が終わっていない」旨の誤情報は、調査対象となったワクチン忌避言説のうち、もっとも多くの人に接種をためらわせた。

[46] https://www.buzzfeed.com/jp/kotahatachi/vakzin-fc-2

https://nordot.app/782812376165662720

https://www.nhk.or.jp/minplus/0016/topic028.html

[47] https://www.buzzfeed.com/jp/yutochiba/covid-19-vaccine-factcheck-cov-navi-2

https://news.ntv.co.jp/category/society/911397

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/qa/detail/more-detail/qa_05_a11.html

[48] https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_qa_archive.html#truth_2

https://www.buzzfeed.com/jp/kotahatachi/selfdefenseforces-vaccine

https://www.factcheckcenter.jp/fact-check/health/inaccurate_covid_vaccine_deaths_over_360k_after_start/

[49] https://www.buzzfeed.com/jp/yutochiba/covid-19-vaccine

https://www.buzzfeed.com/jp/yutochiba/covid-19-vaccine-factcheck

[50] https://www.factcheckcenter.jp/fact-check/health/misleading-niid-director-denies-covid-vaccine-claims-excess-mortality/

[51] https://www.factcheck.org/2021/05/scicheck-magnet-videos-refuel-bogus-claim-of-vaccine-microchips/

https://factcheck.afp.com/covid-19-vaccines-do-not-contain-magnetic-microchips

https://twitter.com/hatoyamayukio/status/1547125398882119680

[53] https://mainichi.jp/articles/20220904/k00/00m/040/049000c

https://www.buzzfeed.com/jp/kotahatachi/yukio-hatoyama-fc

[54] https://x.com/kharaguchi/status/1693083260979740778

※動画 11:18~「癌が増えてる」、14:00~「ウイルスからおかしい」、15:00~「ワクチンを売らんがために」、16:40~「ファイザーの人が言ってる」

https://www.j-cast.com/2023/08/24467544.html?p=all

[55] https://www.nhk.or.jp/minplus/0016/topic029.html

[56] https://litmus-factcheck.jp/2022/04/58/

[57] https://www.factcheck.org/2021/08/scicheck-misinformation-about-face-masks/

[58] https://www.factcheckcenter.jp/fact-check/health/fauci-mask-10-percent-effectiveness-misquoted-out-of-context/

[59] https://infact.press/2023/12/post-21729/

[60] Allport, Gordon W., and Leo Postman. 1947. “The psychology of rumor.” Henry Holt, p.43. (G.W.オルポート・L.ポストマン(著) 南博(訳) (2008) 『デマの心理学』岩波書店)

[61] https://www.sankei.com/affairs/news/160415/afr1604150040-n1.html

[62] https://www.asahi.com/articles/DA3S12906905.html

[63] 中村功(2017)IP時代の災害と通信―熊本地震における通信の疎通状況とその背景―、東洋大学社会学部紀要、54巻2号、pp33-49

[64] https://www.sankei.com/article/20210413-YZITF5QUAFICBDNJZCG27KFAX4/

[65] https://archive.md/EVJal(ツイートのウェブアーカイブ)

[66] 荻上チキ「熊本地震に関する流言のまとめ、簡易版」 https://seijotcp.hatenablog.com/entry/20160418/p1

[67] 藤代裕之・松下光範・小笠原盛浩(2018)大規模災害時におけるソーシャルメディアの活用-情報トリアージの適用可能性、社会情報学、第6巻2号、pp49-63

[68] なお、上記の藤代・松下・小笠原(2018)の調査によると、熊本市消防局では出動指令を出す前に電話で真偽確認を行っているものの、発災時には「Twitterで見た」という通報を含む膨大な数の通報が寄せられるとともに、それらのSNS情報の真偽を署員間で共有する仕組みがなかったことにより、適切な判断が困難な状況だったという。

[69] https://www.huffingtonpost.jp/2018/06/18/zebra-osaka_a_23461399/

[70] https://web.archive.org/web/20180619223910/http://pref.osaka.lg.jp/(当時のウェブアーカイブ)

https://twitter.com/K_Onishi/status/1008514998253977600

[72] https://www.j-cast.com/2018/07/09333390.html?p=all

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1807/09/news128.html

https://twitter.com/HP_maplekun/status/1016200120990199808

[74] https://www.nikkei.com/article/DGXMZO35227790R10C18A9CC1000/

[76] https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/2/3/3/2/7/7/6/_/11siryou6doukei.pdf

[77] https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/koukai/tutatu/t-keibi/t-keibi/keibir05-101.pdf

[78] 福長秀彦(2019)「『北海道胆振東部地震』と流言の拡散~SNS時代の拡散抑制を考える~」放送研究と調査 69(2), 48-70, NHK放送文化研究所

https://twitter.com/HP_seian/status/1098850206290866177

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/2/3/9/8/1/0/7/_/honbuinkaigisiryou02.pdf

https://twitter.com/kuron_nano/status/1574121450860007424

[81] https://www.buzzfeed.com/jp/keitaaimoto/shizuoka-fc

[82] https://web.archive.org/web/20220927025153/https://www.at-s.com/news/article/shizuoka/1128987.html(ウェブアーカイブ)

https://www.yomiuri.co.jp/national/20220927-OYT1T50208/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/saigai/select-news/20220928_01.html

https://news.ntv.co.jp/category/society/47b53555fde645fbb9e0860514c9616c

[83] https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2209/27/news151.html

[84] https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240202/k10014341931000.html

https://www.yomiuri.co.jp/national/20240325-OYT1T50001/

[85] https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240312/k10014383261000.html

https://www.at-s.com/news/article/national/1409904.html

https://www.sankei.com/article/20240301-ZNQQJ7BWAJICNMY7PMHBV3GEMA/

[86] https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCA020JZ0S4A100C2000000/

https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2401/02/news042.html

[87] https://www.bosai.yomiuri.co.jp/biz/article/13546

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240511/k10014444011000.html

[88] https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240102/k10014307161000.html

https://litmus-factcheck.jp/2024/01/3036/

[89] https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240110/k10014316541000.html

https://www.asahi.com/articles/ASS2Q3H55S2HUTIL02H.html

[90] https://nordot.app/1141629932710511102

「はじめに」へ戻る 第2章「世界のファクトチェック活動」へ進む