田島 輔(弁護士、FIJ理事)

「官製ファクトチェック」への懸念

私が理事を務める「ファクトチェック・イニシアティブ(FIJ)」では、ファクトチェックの取り組みに関して、メディア等の団体と意見交換会を行っています。

地方公共団体の方とも意見交換させていただく機会がありますが、昨今、行政機関や政党が「ファクトチェック」の取り組みに関心を持ち始めていると感じます。

その背景には、SNSで拡散する「誤情報」によって、選挙結果等が左右されるのではないかとの懸念があるようです。自民党は参院選総括報告書でファクトチェックに取り組むことを掲げていますし(参照)、宮城県の村井知事も「選挙戦でデマに苦しんだ」として、県としてのファクトチェックの取り組みに意欲を示しています(参照)。

一方で、FIJでは、政府や政党による「ファクトチェック」は、ファクトチェッカーの第三者性を求める国際的な原則に反しているとして、懸念を表明しました(参照)。

なぜ政府や政党による「ファクトチェック」に注意する必要があるのでしょうか。このことを説明するために、これまでに政府が行っていた「ファクトチェック」の事例を紹介したいと思います。

「新型コロナウイルス感染症のワクチン広報プロジェクト」とは

コロナ禍では、新型コロナワクチン接種率向上のために、厚生労働省が「ファクトチェック」を行っていました。それが、「新型コロナウイルス感染症のワクチン広報プロジェクト」です(参照)。

入札仕様書によれば「新型コロナワクチン広報プロジェクト」では、厚生労働省の「ファクトチェック」に基づき、「誤情報」を報じていたメディアへの面談や申入れが予定されていたようです。

もちろん、コロナワクチン接種後に生じた因果関係不明な事象を、ワクチンが原因であると断定して報じ、ワクチンへの不安を煽ることは「誤情報」と言えるかもしれません。

しかし、因果関係が不明であることも含め、副反応の正確な内容や発生頻度といった、ワクチン接種に対しネガティブな反応を引き起こす可能性のある情報それ自体が、「誤情報」として扱われ、必要以上に抑圧されていたとしたら問題ではないでしょうか。

私は、弁護士として働くとともに、2018年から2025年6月まで、ファクトチェックメディア「InFact」でファクトチェックに取り組んできました。私が、InFactでファクトチェックを担当していた期間は、ちょうど2020年1月からのコロナ禍と重なります。

新型コロナワクチンに関するメディアの記事について私が疑問を感じていたのは、効果や安全性を懸念したり、疑問を呈する主張それ自体が、メディアで「誤情報」と断定されていたことです。例えば、新型コロナワクチンについて感染予防効果がない、という主張について「誤情報」と断じる報道もあったように思います。

現在では、新型コロナワクチンについて、新型コロナウイルス感染症対策分科会元会長の尾身茂氏も「感染防止効果、感染を防ぐ効果は残念ながらあまりないワクチンです」と述べているため(参照)、ワクチン接種開始当時の懸念や疑問は一概に「誤情報」とは言えないでしょう。

では、コロナ禍でのメディアやSNSで、コロナワクチンの有効性・安全性を強調する情報発信が行われていたことと、「新型コロナワクチン広報プロジェクト」との間には、何か関係があるのでしょうか。

その点を調査したいと考え、私は、情報公開請求によって、「新型コロナワクチン広報プロジェクト」の仕様書などを入手しました。「新型コロナワクチン広報プロジェクト」の内容を確認してみます。

「新型コロナワクチン広報プロジェクト」の内容

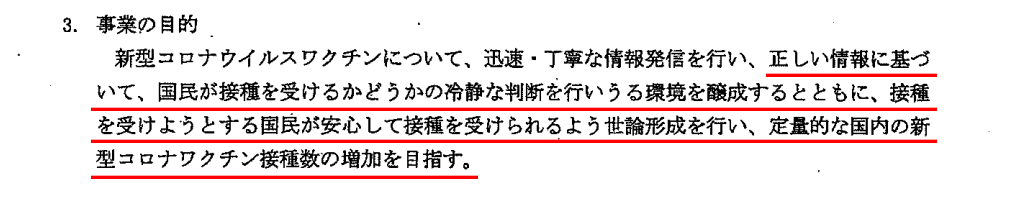

仕様書によれば、広報プロジェクトの目的は「新型コロナウイルスワクチンについて、迅速・丁寧な情報発信を行い、正しい情報に基づいて、国民が接種を受けるかどうかの冷静な判断を行いうる環境を醸成するとともに、接種を受けようとする国民が安心して接種を受けられるよう世論形成を行い、定量的な国内の新型コロナワクチン接種数の増加を目指す。」とされています。

「ファクトチェック」という言葉は、以下の文脈で登場します。

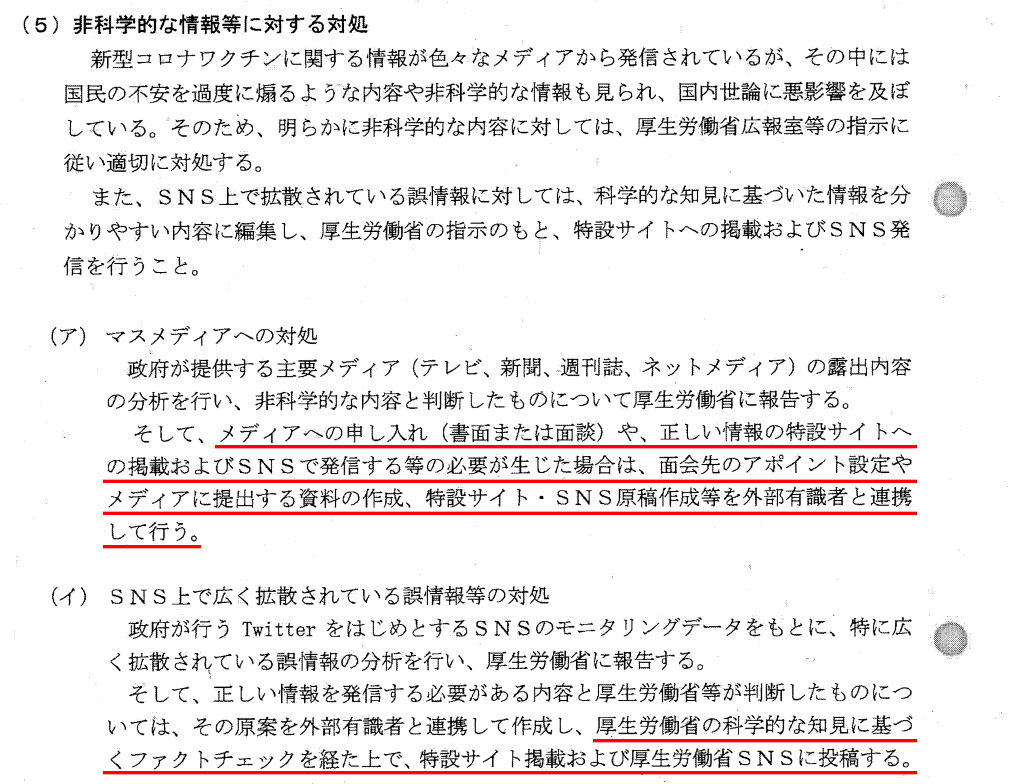

厚生労働省は、メディアやSNSで流通している非科学的な情報に対して、「ファクトチェック」を行い、正確な情報をQ&A特設サイトに投稿したり、非科学的な内容を報道したマスメディアへの書面又は面談による申入れを行うことを予定していました。

前述のとおり、ファクトチェックにはファクトチェッカーの第三者性が重要となります。

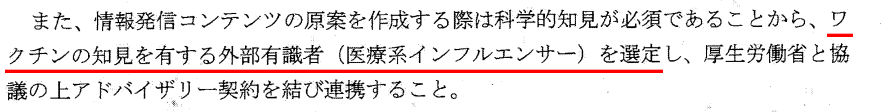

仕様書によると、どうやら、ワクチンの知見を有する外部有識者(医療系インフルエンサー)がワクチンの知識を提供するブレーンとして起用されていたようです。

しかし、この「外部有識者(医療系インフルエンサー)」がどのような人物・団体なのかは不明ですので、公平な第三者性を有する存在かどうかはわかりません。

「新型コロナワクチン広報プロジェクト」の実態は?

具体的に、「新型コロナワクチン広報プロジェクト」ではどのような「ファクトチェック」が行われていたのでしょうか。

国際的に共有されているファクトチェックの重要な原則として「透明性」があります。ファクトチェックを行った組織や検証方法の基準は明示される必要があるのです。

そこで、「新型コロナワクチン広報プロジェクト」の実態を確認するため、広報プロジェクトに関する委託業務報告書等を情報公開請求してみました。

しかし、国からの回答は、報告書には実施した企業のノウハウ等が含まれていることから、文書の一切を開示できない、というものでした。

「黒塗り」の開示すらなく、文書の一切を開示できないというのは、納得することができません。少なくとも、重要なノウハウを黒塗りにした上で委託業務報告書を開示することはできるのではないでしょうか。

そのため、私は2023年5月25日、委託業務報告書等の不開示決定取り消しを求める訴訟を、東京地方裁判所に提起することにしました。

裁判の進捗

訴訟を提起したところ、裁判の中で、国は情報公開の範囲を再検討し、一部ではあるものの、「新型コロナワクチン広報プロジェクト」の業務報告書等を開示しました。

それでも、開示された報告書は、ほぼ全面が黒塗りです。実施されていた「新型コロナワクチン広報プロジェクト」の内容の一切は依然として全く分かりません。

もっとも、2021年2月16日から2023年3月末までの時点で、「新型コロナワクチン広報プロジェクト」には1700頁以上の膨大な報告書が存在していることは判明しました(参照)。

公開された、「新型コロナワクチン広報プロジェクト」の資料は、InFactのサイトに掲載されているので、興味のある方は確認してみてください(参照)。

「新型コロナワクチン広報プロジェクト」の問題点

私は、「新型コロナワクチン広報プロジェクト」で実施された「ファクトチェック」を検証する上で重要なのは以下の3点だと考えています。

①「誤情報」とは

第一に問題となるのは、「新型コロナワクチン広報プロジェクト」において、厚生労働省に「誤情報」として報告されていた情報の具体的な内容です。

ワクチン接種忌避につながる情報を、「誤情報」と判断していたのであれば、まさに恣意的なファクトチェックとして問題だと思います。

②「新型コロナワクチン広報プロジェクト」とマスメディア・SNSとの関係

次に問題となるのは、「新型コロナワクチン広報プロジェクト」が、マスメディアやSNSにどのような影響をもっていたかです。

広報プロジェクトで予定されていたマスメディアとの面談や記者勉強会によって、ワクチン接種率向上を阻害する情報が「誤情報」とされ、マスメディアの報道が抑制されていたのであれば、「ファクトチェック」による情報操作として問題になるでしょう。

しかし、裁判で厚生労働省は、マスメディア等との面談も記者勉強会も行っていないと主張しています。

③「外部有識者(医療系インフルエンサー)とは」

最後に、「新型コロナワクチン広報プロジェクト」のブレーンとして起用されていた「外部有識者(医療系インフルエンサー)」がどのような人物・団体であるかも、重要な点です。

ワクチンの正確な知識を提供する「外部有識者(医療系インフルエンサー)」の第三者性を明らかにすることは、ファクトチェックの原則に照らして極めて重要であるためです。

しかしながら、委託業務報告書は全て「黒塗り」ですので、「新型コロナワクチン広報プロジェクト」の詳細は全く不明な状況です。

今後、政府や政党が「ファクトチェック」の手法を活用してSNSでの誤情報対策に取り組むのであれば、少なくとも、過去に実施した「新型コロナワクチン広報プロジェクト」の内容の開示を開示し、ワクチンの知識を提供する外部有識者の第三者性が確保されていたか、「誤情報」が恣意的に判断されていなかったか検証する必要があるでしょう。

情報公開の裁判は継続していますので、進捗があればご報告する予定です。

田島 輔(Tajima, Tasuku)

弁護士、FIJ理事(事務局長 2025.10~)

一般社団法人インターネットメディア協会監事。インファクト チーフ・エディター(〜2025.6)としてのファクトチェック活動が弁護士業務における先進的な取り組みとして日本弁護士連合会2022年度「若手チャレンジ基金制度」表彰。ファクトチェックアワード2023優秀賞・2024優秀賞。元FIJ監事(2019年~2021年)。