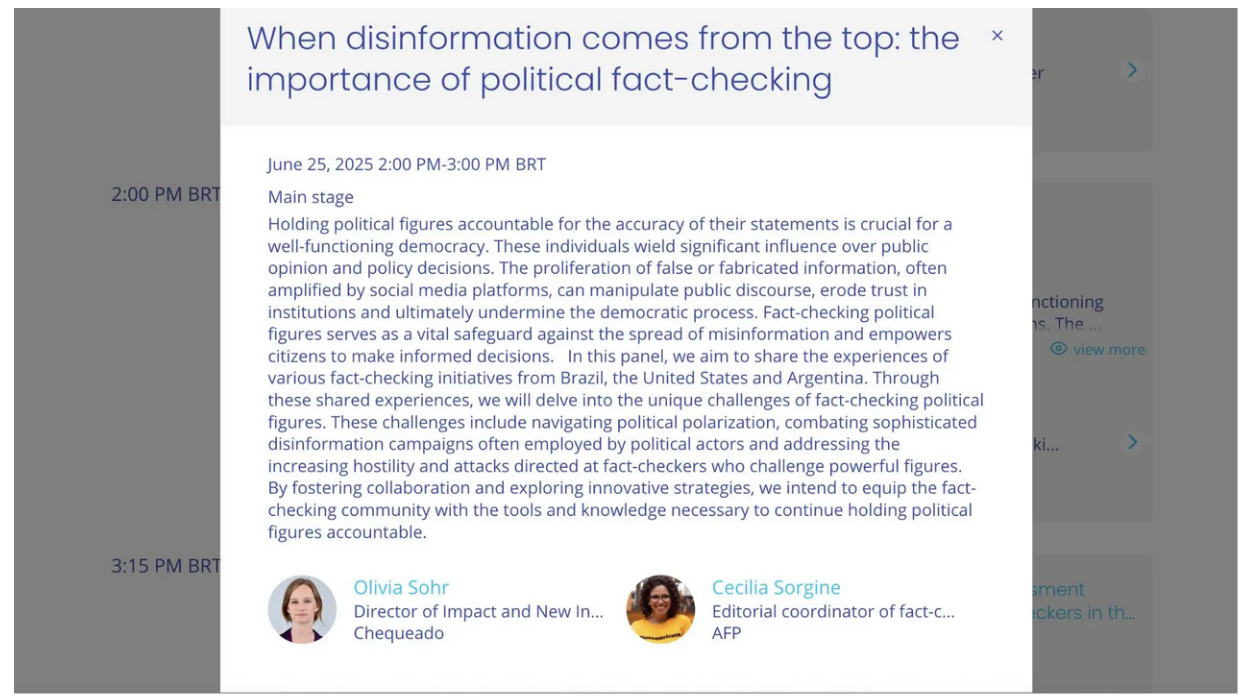

2025年6月25日からブラジルで開かれる世界のファクトチェッカーの会議「グローバルファクト」12では、メインイベントのひとつとして、政治的なファクトチェックの重要性と難しさを共有するセッションが予定されている(本文中に説明あり。ネット上に公開されている予定表を筆者がスクリーンショットとして撮影したもの)

※この記事はYahoo!ニュースエキスパートに掲載されたものを、筆者が一部加筆修正して転載するものです。Yahoo!ニュース編集部のご厚意にこの場を借りて感謝を申し上げます。

(文中敬称略)

大手メディアの「ファクトチェックやります」宣言が相次ぎ、少しずつ記事も出始めてきました。

態勢が整ったからと言って、それに見合うような深刻さがあったり、バイラルに拡散する偽・誤情報がすぐに出現するとは限りません。しかし、ファクトチェックは「いざという時に」パニックや憎悪の連鎖を抑えるという危機管理的な社会的機能もあります。

短期的に件数を稼ごうとせず、質の良いファクトチェックを目指してほしいと願っています。

日本では新聞やテレビなどの伝統的メディアが、長らくファクトチェックに消極的だったのはご存じの通りです。トピックの選び方、検証の方法、アウトプットの戦略なども、かなり遅れを取っていることも事実です。

各社のファクトチェックについての説明を見て、他の先進国の例などと比較すると、少し違和感を感じる点について問題提起をしたいと思います。

これから報道されるファクトチェックは、私たちにモデルを示すという大事な役割も担っているとも言えるからです。ニュースの消費者である読者のみなさんも、良質のファクトチェックを選ぶ目安として考えてほしい問題でもあります。

① ファクトチェックのもともとの重点は、SNSやオンライン上の偽・誤情報ではなく、ポリティカル(政治的な言説についての)・ファクトチェックである。

オンライン上のものだけでいいのか

日本新聞協会が6月12日に出した「インターネットと選挙報道をめぐる声明」を見てみましょう。

だが近年のインターネット空間では、偽情報や真偽不明の情報、暴力的な情報も流通し、生成AIによって情報を作成すること自体が一層容易になっている。さらに、いわゆるアテンションエコノミーのもとで刺激的な情報が拡散されやすくなっており、不正確な情報によって選挙結果が左右されることが社会的に強く懸念される事態となっている。本来こうした事態への対応は、情報が流通するプラットフォームの運営事業者が主体的に取り組むべき課題だが、十分になされているとは言い難い。

選挙は民主主義の根幹である。不正確な情報が選挙結果に強く影響することは民主主義の自壊を招きかねない事態であり、当協会はこれを深く憂慮する。

これに先立つ6月4日付けの読売新聞社など4社のプレスリリース「新聞協会加盟有志社によるファクトチェックについて」からも引用します。

日本新聞協会に加盟する佐賀新聞社、時事通信社、日本テレビ放送網、読売新聞社の 有志4社は、SNSなどインターネット上に流れている選挙に関する情報を対象に、共同でファクトチェックを実施します。真偽を検証した結果は各社の媒体で報じます。

オンライン上の偽・誤情報を重点的にファクトチェックしようとしているように読めます。

総務省の「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会」や「デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会」など政府の周りでも議論の対象はインターネット上の偽・誤情報でしたので、当然の流れとも言うことができます。

しかし、それだけではファクトチェックとしては十分ではないと思われます。

ジャーナリズムを標榜するニュースメディアには、伝統的なニュース取材の経験も十分に生かし、その上で、ネット上の言説も守備範囲に入れてほしいのです。

オリジナルの政治的な言説に遡る

もちろん、ネット上に広がる偽・誤情報は深刻な問題です。しかし、特に選挙や政治を扱う情報を視野に入れると、もう少し広い視野で対応することが必要となるはずです。

ソーシャルメディア上で、政治的な言説がどのように扱われているか、考えてみてください。

政治家自身が自らの意見を活発に発信している、アメリカのトランプ大統領のような例もありますが、多くは政治家や有名人の発言を切り取った動画やテキスト、そのことを伝えたニュースのリポストや引用コメントなどではないでしょうか。

もちろん、動画の切り取り方や、ニュースのリポストのコメントなどで、意図的に誤解や憎悪を生み出すような仕掛けが付け加えられる例も深刻で、何らかの対処をしなければならないことは事実です。

しかし、ファクトチェックをするなら、引用されている政治家の言説の真偽そのものも遡って検証するべきだと思われます。

オンライン上の偽・誤情報は、それだけで存在するのではありません。政治に関して言えばなおさらです。リアルな社会で発信された政治的なメッセージが利用されます。政治家や拡散に力を貸す人たちも、その影響力を戦略的に活用しようとする相互協力関係が存在する恐れもあるからです。

「権力の監視」という世界的な流れ

世界で偽・誤情報の最前線で戦っているジャーナリストたちが最も深刻だと考えているのは、パブリック・フィギュア(public figure)と言われている政治家、高級官僚、財界の有力者、弁護士、人気のある芸能人など発言が注目される人たちから発信される、特定の政治的な立場を強化する、不正確だったり、特定の個人や組織を攻撃するような言説です。

そして、そのような政治的な組織などから、時に不透明な形で資金援助などを受けている「インフルエンサー」や組織などが、時にファクトチェッカーのように振る舞い、間違った発信を強化するような動きが世界各国で起きていることに、強い危機感が共有されているのです。

このような動きについては、筆者が昨年、ボスニア=ヘルツェゴビナで開かれた世界のファクトチェッカーの集まり、「グローバルファクト(Global Fact)11」についての以下のレポートを読んでいただくと、いっそう理解していただけると思います。

「ファクトチェックの原点」を問い直す動き:グローバルファクト11報告 その②

また、2025年6月25日からブラジルで始まるグローバルファクト12では、初日のメインイベントのひとつとして、『偽・誤情報が頂点から下りてくる時:政治ファクトチェックの重要性』というセッションが予定されています。(タイトルの画像)

伝統メディアの取材力に期待

「日本ではそこまで深刻ではない」などと思われるかも知れません。しかし、偽・誤情報の強力な拡散に手を貸してしまうのは、そのように仕掛けられた悪意の発信を、うかつに信じてしまった人たちであるのも事実です。

日本でのファクトチェックも、このような事態に対処できる、たくましく強靱なものにならなくてはいけません。

そのようなパブリック・フィギュアに対し、直接に真偽を確認したり、インタビューを申し込んだりできる伝統的なメディアの取材力、アクセス能力が期待されているのです。

ある国会議員の発言とされる内容の真偽を確かめようとしても、一般の人が事務所に問い合わせるのと、メディアの記者が訊くのでは、スピードも対応も、まったく違うはずです。

伝統的なファクトチェックとの違い

ファクトチェックという言葉は、1920年代にアメリカの出版界で使われ始めたと言われています。

作家たちが勝手なことを書くので、内容が事実に基づいているか、出版社が人を雇って独自に検証をするようになったからだと言われています。

そのアメリカで政治や選挙の場面で、この言葉が散見されるようになったのは1980〜90年代ではないかと思われます。共和党と民主党それぞれが、大統領選など特に選挙キャンペーンなどで、ライバルの演説、インタビューなどの内容が、過去の発言や、公約などに矛盾していないかを調べて「ファクトチェック!」として告発する、「ネガティブ・キャンペーン」のような側面が強かった時代もありました。

その後、次第に公平・公正さを担保するシステムが整備され(例えばIFCN:国際ファクトチェッキング・ネットワークは、「政治的に独立している」などの 5項目の原則 を提示しています)、権力の監視というジャーナリズム的な機能を持った現在のファクトチェックとなったというのが大きな流れです。

しかし、現在のファクトチェックは政治家の発言内容の矛盾を検証するだけでは十分ではありません。それがオンライン上でさまざまな形で歪められ、時に異質で強力な影響力をもって拡散する事態にも対処することが必要になりました。

ジャーナリズム的な合理的判断の重要性

日本でのファクトチェックに関する議論は、そのような流れを踏まえずに、オンライン上の偽・誤情報対策だけを取り上げ、「誰の責任で対処するか」のみを問題にしてきた側面があると思われます。

例えば「能登半島地震の際に、Xなどで偽の住所を騙った救助要請が多数あって、救援活動に支障をきたした」という説明が、政府の検討会などの場でなされています。

しかし、弁護士の楊井人文氏が総務省消防庁に「偽の住所によるソーシャルメディア上の通報により、間違った救助出動が行われ、本来の救助活動が停滞した事例を記録」の文書開示請求を行ったが、「そのような文書は存在しない」という回答があったことが明らかになっています。

その文書を掲載した、作家の一田和樹氏の記事でも、能登半島地震の発災直後には偽・誤情報のボリュームは比較的少なく影響が過大に評価されているのではないかと指摘しています。

災害時に偽・誤情報により救命活動が邪魔をされ、貴重な命が失われる事態は、何としても回避しなければなりません。そういう意味で、能登の事例は注意すべき課題であることに異論はありません。

しかし、実態を踏まえた合理的な議論をすることは必要です。記録には残っていない無駄な出動なども実際には存在したかもしれませんが、この事例を見る限り、オンライン上の偽・誤情報の脅威だけが強調されすぎてきた側面はあると思います。

実態を踏まえたファクトチェックのありかたも議論されていくことを期待しています。

奥村 信幸(Okumura, Nobuyuki)

武蔵大学社会学部教授、FIJ理事

1964年生まれ。上智大学大学院修了(国際関係学修士)。1989年よりテレビ朝日で『ニュースステーション』ディレクター等を務める。米ジョンズホプキンス大学国際関係高等大学院ライシャワーセンター客員研究員、立命館大学教授を経て、2014年より現職。訳書に『インテリジェンス・ジャーナリズムー確かなニュースを見極めるための考え方と実践』(ビル・コヴァッチ著、トム・ローゼンスティール著、ミネルヴァ書房)。