選挙報道を見直しファクトチェックにも取り組むという報道各社・日本新聞協会のプレスリリース(筆者制作)

※この文章は筆者がYahoo!ニュース・エキスパートに掲載したものを一部加筆修正して転載するものです。Yahoo!ニュース編集部のご厚意にこの場を借りて感謝を申し上げます。

(文中敬称略)

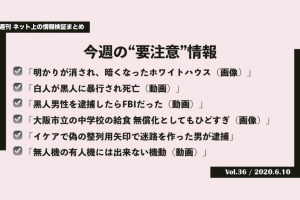

2025年7月の参議院選挙などを前に「これからファクトチェックに本格的に取り組みます」と、大手のニュースメディアが相次いで宣言しています。

6月4日には読売新聞社・時事通信社・日本テレビ放送網・佐賀新聞社が主に選挙におけるファクトチェックを行うと発表 、

朝日新聞も6月13日に「ファクトチェック編集部」という専任のファクトチェッカー職を置き(編集長しか発表になっておらず、何人の体制になるのかなどはまだわかりませんが)、都知事選から動き始めるとのことです。(ファクトチェック記事は無料で読めるようにするというのは、非常に良いことだと思います。)

フジテレビは選挙報道の「質的公平性」を重視するという方針転換を明らかにし、ファクトチェックを行っていくことも表明しています。

日本新聞協会も方針転換

日本の主だった新聞や通信社、放送局が所属する日本新聞協会も大きく方針を転換しました。

6月12日に「インターネットと選挙をめぐる声明」を発表、選挙における報道・評論の自由を再確認し、「国際的なファクトチェックの手法も参照しながら」有権者の判断に資する確かな情報を提供する報道を積極的に展開していくと明らかにしました。

また、協会に加盟する報道各社の選挙に関する「真偽検証記事」を拡散するため、X(旧ツイッター)に「選挙情報の真偽検証_新聞協会」というアカウントを開設しました。

およそ1年前の2024年8月20日、同協会は意見を発表して、筆者も構成員のひとりだった総務省の「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会」のとりまとめに対して、

「これまでも申し述べてきた通り、ファクトチェックという語句に対する共通認識が形成されないまま、対象を『ファクトチェックの推進』に特定して『伝統メディアに期待される役割・責務』を、とりまとめ(案)に盛り込むことには慎重であるべきだと考える」と非常に消極的な姿勢でした。

それに比べて大きな変化です。

兵庫県知事選報道の深刻さ

このような動きについて伝える読売新聞の記事「選挙公正性 担保急務…新聞協会有志4社、ファクトチェック実施へ」の書き出しには「SNSで偽・誤情報が拡散した昨年の衆院選や東京都・兵庫県両知事選を受け、選挙の公正性を担保する仕組み作りが急務となっている」と記してあります。

特に2024年11月に行われた兵庫県知事選(出直し選挙)では、「既存メディアが伝えない真実」などと銘打ち、ソーシャルメディアで偽・誤情報が飛び交い、選挙の結果に影響を及ぼした可能性が指摘されています。この一連の出来事が、大手のニュースメディア各社を動かしたと思われます。

自殺した兵庫県議や関係者らをめぐるミスインフォメーション(誤情報)やディスインフォメーション(偽情報:ターゲットとなった人を攻撃したり、評判を落としたりしようとする間違った情報)、マルインフォメーション(ターゲットとなったプライバシーや個人情報の暴露など)が数多く発信され、部分的に強調する「切り抜き動画」などが爆発的に拡散しました。

切り抜き動画を制作した人たちの中には、ソーシャルメディアでの「いいね!」の獲得などという経済的な利益が主な動機で、政治的な使命感などが必ずしも強くなかったことも明らかになっています。

ニュースメディアが無力だった理由

兵庫県知事選挙では新聞やテレビ・ラジオは「今まで通りの」報道をしていました。

しかし、その方法が現在の、さまざまなソーシャルメディアが乱立し、人々がニュースメディアからではなく、それらのソーシャルメディアを中心に情報を得るような生態系の中で、信頼できる情報や評論を届けるジャーナリズムとしての機能を果たすことができなかったという、限界を露呈したということです。

それは「形式的平等」という、公職選挙法や放送法を「口実にした」自主規制です。候補者が所属する政党の扱いを物理的に平等にするという報道です。

記事の行数を各党で同じにするとか、写真の大きさを同じにするとか、テレビなら党首や候補者の演説の映像の尺(秒数)を揃えるなど、表向き平等に見えるようにするというニュースの処理方法です。

ファクトチェックを阻んできた構造

このような報道のスタイルが法律に定められているのではありません。報道機関は「編集権」(何をニュースの題材に選び、それをどのようなボリュームで伝えるかを自分で決める)があるので、特定の候補や政党の支持を促したり、著しく不利になるような内容でなければ、むしろ多様な報道があっても良いはずです。

しかし、選挙戦の報道は当落に関わるため、政党や候補者の中には「うちの扱いが小さい」とか「あちらの候補の方が好印象な伝え方になっている」などの抗議をするケースも多くあります。

しかしニュースメディアは、報道の意図を納得してもらう努力をするよりも、説明の労力を惜しんだり、報復され取材に制限がかかることなどを心配して、安全策としての形式的平等方式を採ってきたのが実態です。

このような「トラブルフリー」の考え方に支配されてしまうと、ファクトチェックは非常にやりにくくなります。特定の候補の発言を取り上げて、「根拠が希薄」とか「ミスリード」などのフラグを立てるという作業だからです。激しい抗議や、訴訟のリスクなども覚悟しなければなりません。

「ニュースの消費者」が期待すべきこと

今回の報道各社や日本新聞協会の発表は、そのようなスタンスを全面的に見直し、報道の自由、表現の自由のまっとうな行使として、特定の政党や候補であっても、必要ならファクトチェックなどをして、有権者の真っ当な判断を助けることが使命であると、改めて確認したということです。

これから本格化していくであろうファクトチェックの動きを、私たちが「ニュースの消費者」としていかに期待して見守るべきか、良質のファクトチェックをいかに見極め、それを実践するニュースメディアを応援していくかについて考えてみたいと思います。

ニュースメディアがファクトチェックをすべき理由

筆者は何年も前から、ファクトチェックを担う中心は、ニュースメディアであるべきだと主張してきました。

このYahoo!エキスパートの過去の記事を参照していただければわかります。

ここでは最近、作家の一田和樹さんが経営するINODS UNVEILのウェビナー(内容のレポートは、こちら )で説明した内容をかいつまんでお伝えしておこうと思います。

1) 情報検証のノウハウを持っている

ひとつは、情報の正しさを判定する方法を実践する実力があるということです。必要なエビデンスを得るには誰と誰に取材すればいいのか、また必要であれば、政治家や外国の要人など、一般市民がアクセスできないような人や組織にも直接確認ができることです。そして、検証のためのリソースや人材も持っています。

2) ニュースメディアが出した「正確な情報」も曲解、改ざんされて偽・誤情報に加工されて出回る

メディアがニュースとして発信した情報であっても、部分的に切り取られたり、文脈を違えたり、あるいは写真や映像に別の説明を付けられたりして、間違ったニュアンスや偽情報として拡散するケースは多々あります。そのような加工改ざんによるフェイク情報を打ち消すのは、プラットフォーム任せではなく、メディアにも担うべきだし、オリジナルを知っているメディアが一番効果的にファクトチェックできるはずだからです。

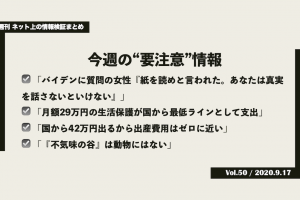

3) 間違いを正すだけでなく、その偽情報を含んだ言説や画像映像を「選び出す」作業こそ重要性を持つ

ファクトチェックとは、検証の前に、「何が一番社会に影響を及ぼすか」という優先順位を付けることにこそ社会的な意味があります。基準を明確に持っていて、説明できるポリシーを有した組織がその役割を担うのがふさわしいとしたら、それはニュースメディアであるのは自明のことです。

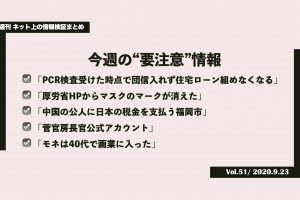

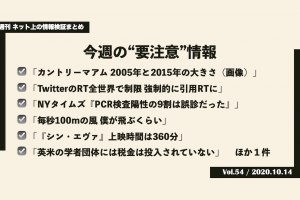

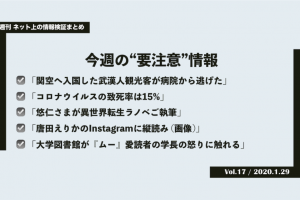

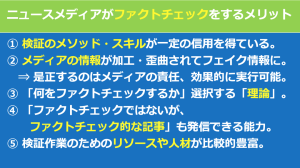

INODS UNVEILのウェビナー(2025年2月19日)に筆者が示したスライド(筆者制作)

4)純粋なファクトチェックではなくても、検証のジャーナリズムとして発信しなければならないものがある

これはウェビナーでとりあげた実例などを挙げて具体的に説明します。例えばいろいろな報道の問題が指摘されている、件の兵庫県知事選の時点では、斎藤知事がパワハラをしたかどうかの判断は、百条委員会も第三者委員会も下していませんでしたが、「認定した」などと断定する言説が数多くソーシャルメディアで見られました。

それを個別にファクトチェックして「間違い」などと断定するのではなく、「まだ認定がなされていないので、予断を持つな」ということを広く伝えるニュースにした方が、同種の他の偽情報にも効果があるかも知れないなどの判断は、ニュースの編集に熟練した組織にしかできないことだと思うからです。

あるいは、兵庫県の問題は選挙が混乱したことだけでなく、斎藤知事やその周辺の保身などのために、偽・誤情報が利用された可能性もあります。例えばTBS「報道特集」が、偽・誤情報の拡散プロセスについて継続的なキャンペーン報道をしています。日本中で地方自治の信頼や社会正義の実践のために、私たちが教訓としなければならないこともあるとの使命感からの報道と思います。TBSは自らファクトチェックと名乗っていませんが、このような検証作業も報道のリソースを活用した重要な営みだと思います。

「ジャーナリズムとして適切か」というめやす

世界のファクトチェック・コミュニティで、その検証行動が妥当であるかどうかを判断する基準として、「ジャーナリズムとして適切か(Journalistic Relevance)」という言葉が良く使われます。

ファクトチェックもジャーナリズムの営みの一部であり、どんな情報発信で、社会にどのように貢献できるかという論理的な考え方が必要だということです。

「社会に数多く漂っている偽・誤情報の中から何を真っ先に検証の俎上に載せるべきか」、「それを選択する理由は何か」、「検証の結果は特定の偽情報に対するファクトチェックとして発信するべきか」、「それともニュース特集や評論の一部など別の形で発信する方が社会の役に立てるか」、などを判断し、明快に説明できることが必要で、ニュースメディアならそれができると、ニュースの消費者が期待するのは当然のことなのです。

「量」で競うものではない

これから本格的にファクトチェックを行うメディアは、「やります宣言」をしたからと言って、無理やり件数を増やして「実績作り」を目指してほしくないと思います。

成功や実績をアピールするために、ファクトチェックの本数で競うのは間違いで、むしろ質で勝負するべきです。

おそらく東京都議選や参議院選でも、多くの偽・誤情報が発生することでしょう。しかし、その中には稚拙だったりして拡がりに欠けるものから、ごく短時間でバズってしまうようなものまであります。

急速に拡散する情報の中から、特定の候補者などを中傷したり、評判を落としたりして、偏った投票行動を誘発する恐れがあるなど、問題があるものを、それぞれのメディアが「独自の価値観」で判断しファクトチェックを行うべきものです。

そして、精度の高いファクトチェックは取材や検証に時間がかかるものです。頻度が高ければ優れているわけではないのです。

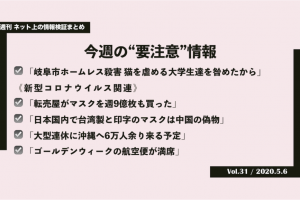

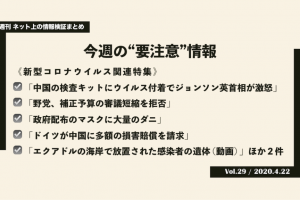

新型コロナの時なども、世界の他の国と比べ、日本ではファクトチェックの必要性があまり議論されなかった理由のひとつが、日本国民の科学・医学リテラシーが比較的高い水準にあり、塩素系の洗剤を飲んで内臓を消毒しようとするなど、アジアの一部の国々で見られたような極端な行動が見られなかったという側面もあります。

そのような日本の環境で、それでもファクトチェックをすべきものをメディアがどのように見極めるか、実力が問われているとも言えるのです。

社会の安定装置的機能を目標に

ファクトチェックとは日々の実践を通して実力や勘を養成し、いざという時に適切な言説を選択し、論理的に信頼できる検証を、しかも効率的に短時間でやり遂げることができるように備えるという側面があります。

ファクトチェックは決して儲かる事業ではありません。しかし、常時から鍛えておかないと、いざという時に実力を発揮できない能力でもあると思われます。

発表された時にはインパクトが大きくないファクトチェックであっても、少しずつ「優れたメディアが、偽・誤情報に目を光らせている」という実績が蓄積し、「何かあれば、このメディアが何か反応してくれるはずだ」という期待や安心が醸成されていくことが理想的です。

質のよいファクトチェックのために

だからこそ、このたびファクトチェックに本格的に取り組むメディアには、政府の公式発表だけを根拠とするとか、当事者に直接証言を得ることが可能なのに、その作業をやらないとか、お手軽なものではない、スキのない検証をしてもらいたいと思っています。

「ジャーナリズムにおける手間ひま(“Journalistic Relevance“)」という言葉があります。情報源をどれだけ厳選したか、メールではなく直接話をするなど、取材活動を丁寧に行ったか、原稿の推敲や複数の人によるチェックなど、どれだけ手をかけてアウトプットを行ったか、などが問われるのです。

このようなチェックポイントは、注意深くニュースに触れていれば、読者のみなさんにもある程度認識できるものだと思います。良質のファクトチェックを見付けたら、評価して応援することで、社会の安定装置が強化されるとも言えるのです。

競争から協力へ

世界のファクトチェッカーの間では、競うよりも「コラボレーション(協力)」の方が重要視されています。

ファクトチェックは一定のエビデンス(証拠)を論理的に積み上げるものなので、ストーリーの切り口や文体などで差別化しにくい情報で、むしろシェアして拡散する方が合理的だという判断です。

オンラインに限らず、偽・誤情報はますます増えているのに、ファクトチェッカーの数は非常に限られているのも一因です。ダプリケーション(Duplication:複数のファクトチェッカーが同じ偽・誤情報を別々にファクトチェックしてしまう現象)を避け、1件でも多くファクトチェックをする方が社会の役に立てるからです。

将来は日本のメディアもコラボレーションを考えるような方向に進んで行けばいいなと思いながら、この都議選や参院選の報道に注目していこうと思います。

奥村 信幸(Okumura, Nobuyuki)

武蔵大学社会学部教授、FIJ理事

1964年生まれ。上智大学大学院修了(国際関係学修士)。1989年よりテレビ朝日で『ニュースステーション』ディレクター等を務める。米ジョンズホプキンス大学国際関係高等大学院ライシャワーセンター客員研究員、立命館大学教授を経て、2014年より現職。訳書に『インテリジェンス・ジャーナリズムー確かなニュースを見極めるための考え方と実践』(ビル・コヴァッチ著、トム・ローゼンスティール著、ミネルヴァ書房)。